- 221.50 KB

- 2022-08-13 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

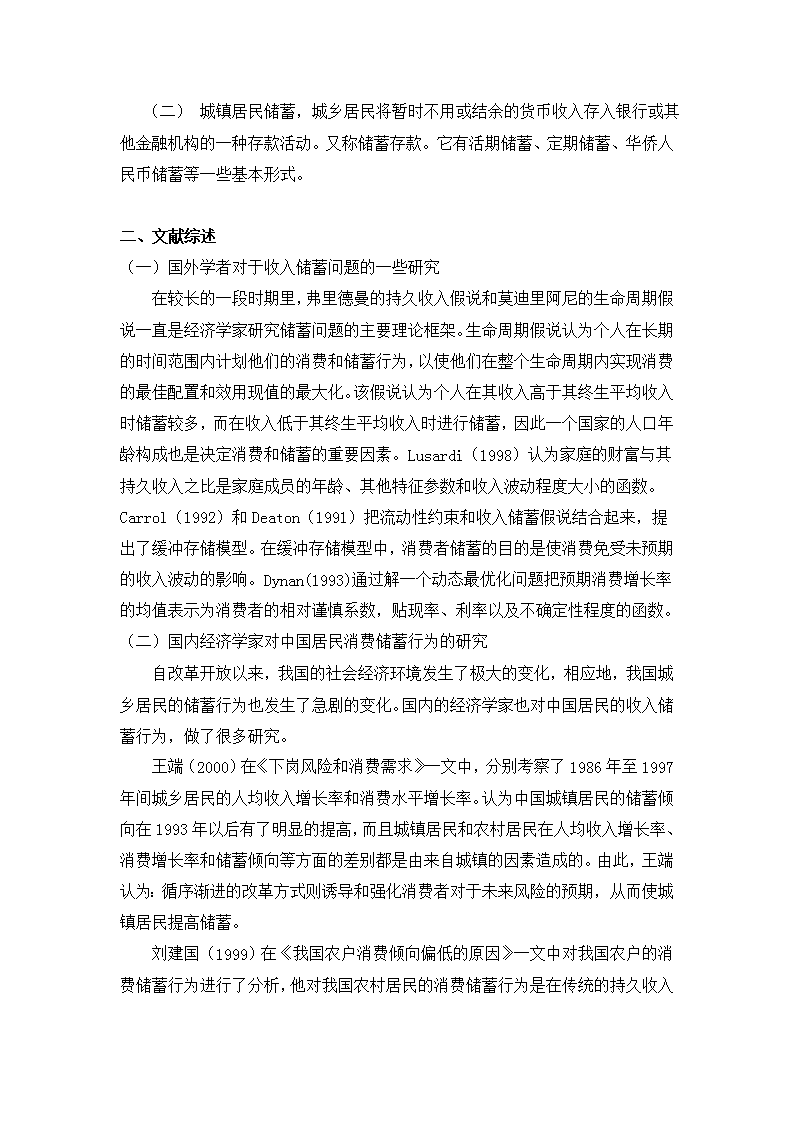

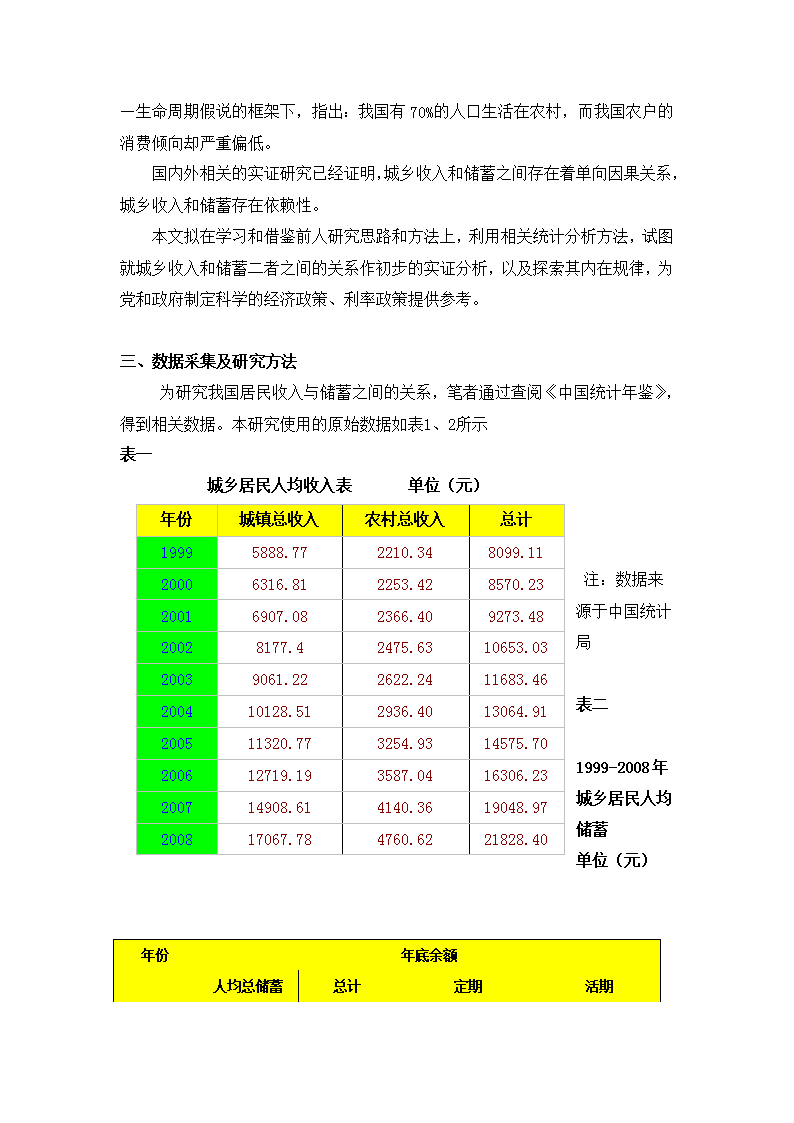

我国城乡居民收入与储蓄的关系摘要:自经济体制改革以后,我国国民收入分配的格局发生巨大变化。我国城乡居民收入增加的同时,居民的储蓄也发生着不同的变化,探讨中国居民储蓄行为的规律,找出主要决定因素,并在此基础上对储蓄的变化趋势做初步预测,这对通货膨胀下的经济发展有有着重要的意义。关键词:人居收入人均储蓄相关关系回归分析结论建议一、问题的提出2011年,当中国城乡居民储蓄增长迅猛时,政府不断出台措施进行调控刺激消费,现在通货膨胀压力不断增长的情况下,居民的储蓄发生了一些变化。在影响储蓄的因素中,尤其值得注意的是居民收入对储蓄的影响。而居民的储蓄在一定程度上可以促进国民经济比例和结构的调整,可以聚集经济建设资金,稳定市场物价,调节货币流通,引导消费,帮助群众安排生活。当储蓄过多或者过少时都会对经济的发展造成一定的影响。所以了解居民收入和储蓄的关系,对我国经济的平稳持续发展有着重要的意义。下面我们将以城镇居民为例进行分析,以此来总结我国城乡居民收入与储蓄之间的关系(一)城乡居民收入与储蓄的内涵城乡居民收入,指居民收入水平是直接影响市场容量大小的重要因素。居民收入水平一方面受制于宏观经济状况的影响,另一方面受国家收入分配政策、消费政策的影响。居民收入水平直接决定消费者购买力水平,收入水平高,则购买力强,反之则弱。居民收入分为纯收入和毛收入。纯收入就是指除去成本和费用后的利润。毛收入是指不除去成本和费用的收入。当纯收入高的时候一般居民的收入就高,所以社会的整体水平就得到提高。当纯收入低下时,居民的收入就低,消费就减少。\n(二)城镇居民储蓄,城乡居民将暂时不用或结余的货币收入存入银行或其他金融机构的一种存款活动。又称储蓄存款。它有活期储蓄、定期储蓄、华侨人民币储蓄等一些基本形式。二、文献综述(一)国外学者对于收入储蓄问题的一些研究在较长的一段时期里,弗里德曼的持久收入假说和莫迪里阿尼的生命周期假说一直是经济学家研究储蓄问题的主要理论框架。生命周期假说认为个人在长期的时间范围内计划他们的消费和储蓄行为,以使他们在整个生命周期内实现消费的最佳配置和效用现值的最大化。该假说认为个人在其收入高于其终生平均收入时储蓄较多,而在收入低于其终生平均收入时进行储蓄,因此一个国家的人口年龄构成也是决定消费和储蓄的重要因素。Lusardi(1998)认为家庭的财富与其持久收入之比是家庭成员的年龄、其他特征参数和收入波动程度大小的函数。Carrol(1992)和Deaton(1991)把流动性约束和收入储蓄假说结合起来,提出了缓冲存储模型。在缓冲存储模型中,消费者储蓄的目的是使消费免受未预期的收入波动的影响。Dynan(1993)通过解一个动态最优化问题把预期消费增长率的均值表示为消费者的相对谨慎系数,贴现率、利率以及不确定性程度的函数。(二)国内经济学家对中国居民消费储蓄行为的研究自改革开放以来,我国的社会经济环境发生了极大的变化,相应地,我国城乡居民的储蓄行为也发生了急剧的变化。国内的经济学家也对中国居民的收入储蓄行为,做了很多研究。王端(2000)在《下岗风险和消费需求》一文中,分别考察了1986年至1997年间城乡居民的人均收入增长率和消费水平增长率。认为中国城镇居民的储蓄倾向在1993年以后有了明显的提高,而且城镇居民和农村居民在人均收入增长率、消费增长率和储蓄倾向等方面的差别都是由来自城镇的因素造成的。由此,王端认为:循序渐进的改革方式则诱导和强化消费者对于未来风险的预期,从而使城镇居民提高储蓄。刘建国(1999)在《我国农户消费倾向偏低的原因》一文中对我国农户的消费储蓄行为进行了分析,他对我国农村居民的消费储蓄行为是在传统的持久收入\n—生命周期假说的框架下,指出:我国有70%的人口生活在农村,而我国农户的消费倾向却严重偏低。国内外相关的实证研究已经证明,城乡收入和储蓄之间存在着单向因果关系,城乡收入和储蓄存在依赖性。本文拟在学习和借鉴前人研究思路和方法上,利用相关统计分析方法,试图就城乡收入和储蓄二者之间的关系作初步的实证分析,以及探索其内在规律,为党和政府制定科学的经济政策、利率政策提供参考。三、数据采集及研究方法为研究我国居民收入与储蓄之间的关系,笔者通过查阅《中国统计年鉴》,得到相关数据。本研究使用的原始数据如表1、2所示表一城乡居民人均收入表单位(元)年份城镇总收入农村总收入总计19995888.772210.348099.1120006316.812253.428570.2320016907.082366.409273.4820028177.42475.6310653.0320039061.222622.2411683.46200410128.512936.4013064.91200511320.773254.9314575.70200612719.193587.0416306.23200714908.614140.3619048.97200817067.784760.6221828.40注:数据来源于中国统计局表二1999-2008年城乡居民人均储蓄单位(元)年份年底余额人均总储蓄总计定期活期\n19994739.9459621800044955100014666700020005075.8264332400046141700018190700020015779.5373762400051434900022327500020026765.9586910700058788900028121800020038018.27103617700068498700035119000020049197.421195554000781389000414165000200510787.341410510000922635000487875000200612292.8716158730001030114000585759000200713058.0117253420001049345000675997000200816406.7921788540001393002000785852000注:数据来源于中国统计局先假设出居民可支配收入与城乡储蓄的计量经济模型,根据搜集到1999年到2007年城乡居民收入与消费的数据,用Eviews软件使用最小二乘估计参数,得到样本回归模型,以及对居民可支配收入与城乡储蓄的关系做出分析。四.实证分析(一)描述性分析城乡居民收入的分析:从上面的分析可以知道,我国城乡居民的收入分为城镇居民收入和农村居民收入,而收入的多少对居民的储蓄又产生了直接的影响,在进入新千年后的统计中居民的收入不断发生增长性的变化。下面是收集的1999年到2008年的数据,我们将进行一定的分析。从上表中的数据中可以看出我国城镇居民的收入呈现递增的趋势,农村居民的收入也呈递增的趋势。我们可以从此表中感受到我国国民经济的不断发展壮大。同时也可以从数据的大小来推断我国城乡居民生活水平的提高,从表中可以看出,城镇居民在10年的收入增长方面增长了近3倍,而农村居民收入则增长相对较少但也达到了2倍,可见一方面是我国的公司企业的不断壮大发张,另一方面我国"三农"的问题得到了国家的重视并予以了落实。图一城乡居民人均收入变化图单位(元)\n这是我国城镇及农村居民收入99年和08年收入变化的折线图。从图中可以看出,我国城镇居民和农村居民收入的增长情况:1)城镇居民的收入在10年里面呈现了快速增长的趋势。平均增幅比上面增长128.46%。2)农村居民的收入在10年里面也呈增长趋势,幅度要比城镇居民收入大,达到了149%,但这并不能说明农村居民收入有了质的提升,毕竟农村收入要比城镇居民收入少得多,而且起点小。3)城乡总收入的曲线变化和城镇收入的曲线基本保持一致,从另一方面也说明了农村居民收入所占居民总收入的比例很小。4)城乡收入的起点不一,且相差大,说明中国现在城镇农村的贫富差距比较大。储蓄是中国居民的一个最基本的投资方式,经历了08年的金融危机,世界上各大银行都出现了巨大的危机,更有雷曼兄弟这样的百年银行破产的情况,究其原因就是因为银行的储蓄存款完全不能撑起那些贷款的坏账了,所以说储蓄也是一个影响我国社会发展的重要因素。同样我们将用城乡居民近十年来的储蓄情况来进行分析:\n从以上历年的城镇乡居民储蓄数据我们可以看出我国居民的储蓄呈现递增的情况,但是经过10多年的发展,虽然我国经济经历了快速发展,但中国的储蓄情况占自己收入的比重仍然很大,达到了50%左右,大部分居民还是将大部分的钱存在了银行,一方面说明中国居民投资方式较单一,从另一方面说明中国居民对自己未来生活的不确定情况不法提供有效地保障,说明我国的社会保障制度还不够完善。图二居民的储蓄情况一直在快速递增,增长幅度达到了170.48%,尤其到了07-08年度的增长幅度较06-07年度的增长幅度更是达到了惊人的437.67%,定期存款和活期存款的幅度也达到了150%左右。(二)相关回归分析居民的储蓄受各个因素的影响,而居民的收入是影响居民储蓄的关键因素,改革开放,特别是20世纪90年代以来,我国经济呈现高速的发展,居民的生活水平得到提高,居民收入和储蓄不断增加,下面,我们将通过散点图和一元线性回归模型二种形式来详细说明我国城镇居民年可支配收入与消费支出之间的关系。表三(2)散点图\n从散点图可以看出,我国城乡居民收入与储蓄之间具有一定的线性关系,从散点图的延伸方向来看,二者之间的线性关系为正相关。从散点的分布情况可以看出二者之间的关系十分密切,因此我们可以清楚地看到我国城乡居民收入深刻影响着我们的居民储蓄。(1)相关系数1.相关系数及显著性检验设和为两个不分因变量和自变量的对等变量,代表成对变量值数目,则相关系数的算式为:值在+1与-1之间,其值越接近±1,表示两变量直线相关的程度越高,越接近零,则相关程度越低;正号值表示两变量有同增同减的同方向变动关系,而负号值则表示一增一减的负相关变动关系。\n通过excel的操作,我们得出收入与储蓄之间的相关系数R=0.9876这表明我国城乡居民储蓄与收入之间存在高度正相关关系,也就是说储蓄都很大程度上受到居民收入的影响。回归分析则侧重于分析变量之间的数量伴随关系。下面我们将用一元线性回归,把我国城乡居民收入与储蓄作为变量来进行分析。(2)模型假定我们假设居民收入为自变量(x),居民储蓄为因变量(y)。根据收入与储蓄的经济意义,建立如下模型:Y=αX+μ(μ为随机扰动项)通过对Eviews软件操作我们得出以下表格回归统计表DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:10/25/11Time:00:15Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-1879.498462.3857-4.0647850.0036X0.8333130.03299925.252790.0000\nR-squared0.987610Meandependentvar9212.194AdjustedR-squared0.986062S.D.dependentvar3870.512S.E.ofregression456.9546Akaikeinfocriterion15.26390Sumsquaredresid1670460.Schwarzcriterion15.32442Loglikelihood-74.31951F-statistic637.7036Durbin-Watsonstat2.209589Prob(F-statistic)0.000000Y=-1879.498+0.833313X(-4.064785)(25.25279)R2=0.987610F=637.7036DW=2.209589(3)经济意义检验①模型估计结果说明,城乡居民收入与储蓄二者之间呈正相关关系,再一次得到了验证。②判定系数=0.98761可知,我国城乡居民储蓄变差中有98.76%是由于人均可支配收入的变动引起的。修正的可决系数为=0.976824,这说明模型有很好的拟合性。③回归系数的显著性t检验:针对H0:β2=0,给定显著性水平,查表得t0.025(8)=2.306。X的t值的绝对值大于t0.025(8)=2.306,这说明,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量“居民可支配收入”对被解释变量“城乡收入”有显著的影响。④自相关检验:在的显著水平下,查DW统计表可知,dL=1.17,dU=1.54,此模型DW>du,因此,模型不存在自相关。表四\n(4)回归预测经济计量分析的目的之一就是预测。预测是对未来事件可能结果的估计,对结果的估计依赖于对过去和现在的信息。分为点预测和区间预测,点预测就是对预测对象的未来值给出一个估计值,区间预测就是给出预测对象实际值的一个置信区间。\n由以上分析可得,估计的回归方程=-1879.5+0.833313x.由回归系数=0.833313为正可得,居民收入的增加可以引起居民储蓄的增加。居民收入每增加1元,储蓄平均增加0.833313元。五、结论和建议从以上的数据和分析可以看出,我国城镇居民的人均年收入与人均储蓄每年都在增长,而且储蓄的变动主要是依赖于人均收入的变动,二者之间存在高度正相关的关系。储蓄能够保证人民的生活水平,能保证国民经济有更大的力量去投资建设,依照此趋势我国城镇居民的储蓄情况应该会继续保持增长状态,并有扩大的趋势。但是储蓄毕竟不能太多,太多的话将会制约经济更好更快的发展。1)积极推进住房、医疗、教育体制的改革。通过这些改革,可以减少居民的预防性储蓄。2)进一步完善消费信贷政策。首先建立个人信用制度,同时制定与个人信用制度相关的法律法规。其次,健全与完善消费信贷担保与保险制度。3)改善我国的投资金融环境,储蓄作为一种投资手段,给居民来的是少量的收益,而股票,债券等市场则是更为重要的金融市场,改善我国的投资环境,给居民更多的投资渠道是非常重要的。\n参考文献:[1]国家统计局.中国统计年鉴[2]李子奈、潘文卿.高等教育出版社,2000[3]王信我国居民收入高增长时期的储蓄存款分析,1996[4]张目,杨梅.当前我国居民储蓄及其影响因素分析[J].2006,(7)