- 99.50 KB

- 2022-08-18 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

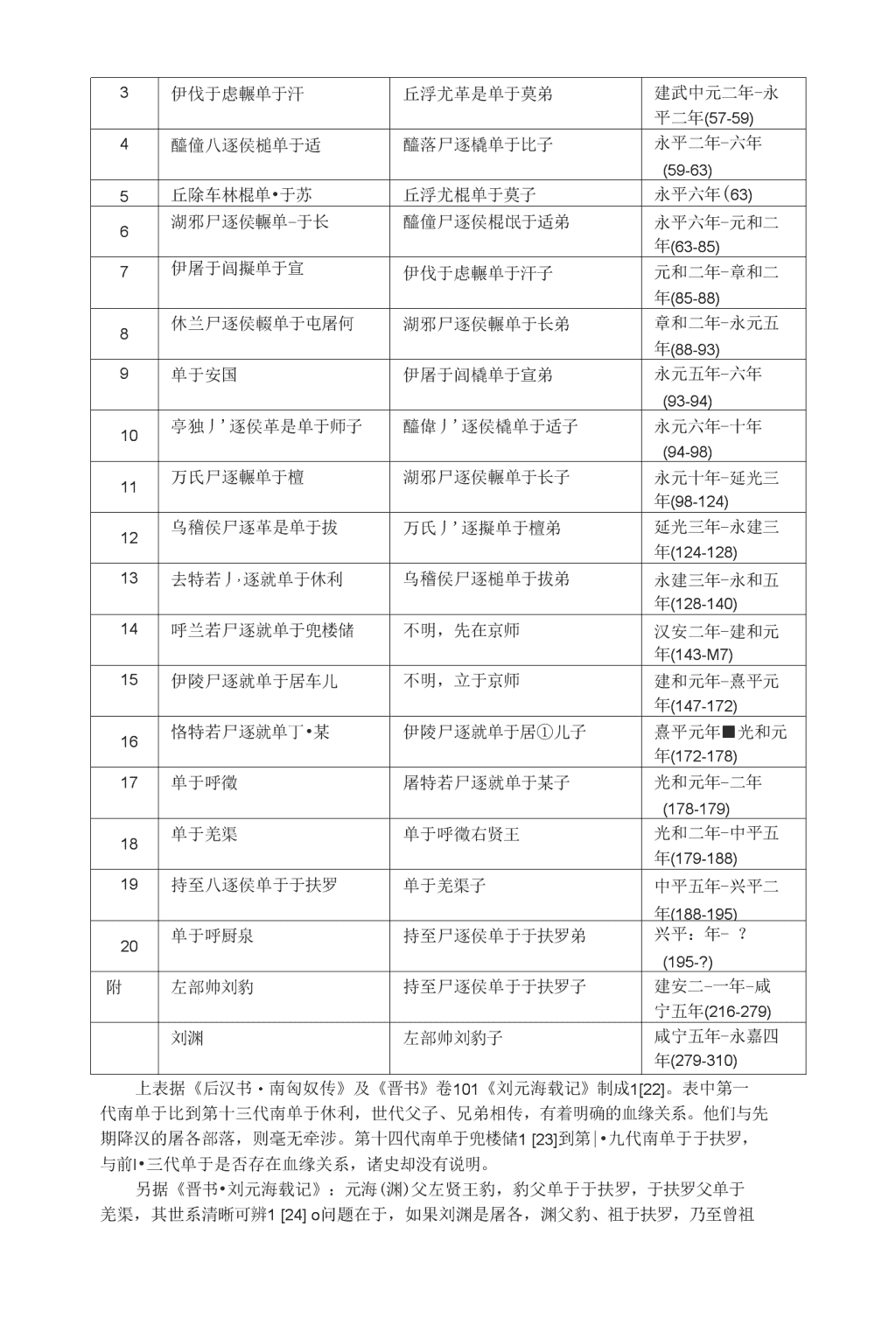

历史学论文.“匈奴屠各”考《三国志》卷16《魏书・郑浑传》注引张瑙《汉纪》:“关东义兵起,卓(按指董卓)会议人发兵,群寮咸惮卓,莫敢忤旨。泰(按即郑泰)恐其强,益将难制,乃曰:'……天下之权勇,今见在者,不过并、凉、匈奴屠各、涅中义从、八种西羌,皆百姓索所畏服,而明公权以为爪牙,壮夫震栗,况小11乎!……”《后汉书》卷70《郑太传》:“及义兵起,卓乃会公卿议,人发卒讨之,群僚莫敢忤旨。公业(按郑泰字公业)……对bh'……天下强勇,白姓所畏者,有并、凉之人,及匈奴屠各、涅中义从、西羌八种,而明公拥Z,以为爪牙,譬驱虎兇以赴犬羊。……'”1[1]郑泰谓“天下强勇,白姓所畏者”,有“并、凉之人”、“匈奴屠各”、“淳屮义从”、“西羌八种”(“八种西羌”)。其中“匈奴屠各”,以往史家多以为是“匈奴”、“屠各”1[2]并举,指的是“匈奴与屠各”,唐长孺先生《魏晋杂胡考》一文即持此说1[3]。然而,此说存在明显疑点。《晋书》卷97《北狄•匈奴传》所列入塞北狄19种,虽然并非都是匈奴1[4],但排在第一位的“屠各种”,为匈奴休屠王部众及其后裔,汉代入塞匈奴的至要部落,却是史家的共识1[5]。郑泰将“匈奴”与其部落之一的“屠各”并举,杲不可思议的。“西羌八种”或“八种西羌”,只是西羌的一部分。仅见丁《后汉帖》卷87《西羌传》的西羌部落,就远不止八种1[6]。郑泰将“匈奴”与西羌的一部分即其“八种”并举,也令人费解。事实上,如果将郑泰所谓“匈奴屠各”,释为“匈奴与屠各”,“屠各”就有别于“匈奴”,更不会从属于“匈奴”。但崔鸿《十六国春秋•前赵录》称刘渊为“新兴匈奴人”,或许是当时官方的身份记录1[7]。另据姚薇元先牛《独孤即屠各考》1[8]—文举证,刘渊出口屠各,诸史所言甚明1[9]。刘渊既是“匈奴”人,又是“屠各”种,前者是其所属的族类,后者则是其所属的部落。此事表明:直到西晋末年,“屠各”仍被当作“匈奴”的一部分1[10]。汉魏Z际的郑泰将“匈奴”与“屠各”并举,是不大可能的。那么,问题到底出在哪里呢?笔者以为:郑泰所谓“匈奴屠各”,并不是指“匈奴与屠各”或“匈奴、丿著各”,而是指“匈奴Z屠各”,即匈奴族的屠各种。换句话说,这里同“西芜八种”并举的,并不是'‘匈奴与屠各”,而是“匈奴Z屠各”。“屠各”刘渊在《十六国春秋》中径称“匈奴人”,正是“匈奴之屠各”的一个实际用例1[11]。上血提出的种种疑惑,大概源于史家的误读。1[12]《后汉书》卷8《灵帝纪》中平四年(187)十二月,“休屠各胡叛”;中平五年(188)正刀,“休屠各胡宼西河。”三刀,“休屠各胡攻杀并州刺史张懿,遂与南匈奴左部胡合,杀其单于。”按据蔚宗所述,“休屠各胡”起兵在先,“南匈奴左部胡”起兵在后,“休屠各胡”又与“南匈奴左部胡”合,可见“休屠各胡”与“南匈奴左部胡”乃至“南匈奴”诸部,此时有着显著的差别,而且不相统属。所以“屠各”虽然不能同“匈奴”并举,却是可以同“南匈奴左部胡”并举的。现存两汉官印中,有标明为“匈奴”与“屠各”的两类。前者如“汉匈奴归义亲汉君”、“汉匈奴恶适尸逐王”、“汉匈奴恶适姑夕II渠”、“汉匈奴呼律居皆成群”、“汉匈奴姑涂黑台耆”、“汉匈奴守善长”、“汉率善胡长”、“汉匈奴呼卢肾尸逐”、“汉匈奴栗借温禺醍印”、“汉匈奴伊酒莫当TT”、“汉匈奴归义亲汉长”、“汉匈奴破虏长”等13种。后者如'‘汉休著胡佰长”、“汉屠各率众长”2种。除“汉匈奴栗借温禺擬卬”,见于《文物》1977年第5期陆思贤《汉匈奴栗借温禺擬印》一文外,其余散见于诸家印谱,而为《秦汉南北朝官印征存》(故宫研究室玺印组编,罗福颐主编,文物出版社1987年10月)所收录l[13]o\n据《汉书》卷九四下《匈奴传下》,西汉一朝授予匈奴的官印“有汉言章”字,现存汉代匈奴官印统统称“汉匈奴某官”,有“汉”而无“章”,大约为东汉诸帝所赐l[14]o因此,表面上汉印是以“屠各”与“匈奴”并举,事实上依然是以“屠各”与“南匈奴”并举。郑泰所谓“匈奴屠各”的“匈奴”,是否就指的是“南匈奴”呢?诸史将“匈奴”与“南匈奴”互称,以"匈奴”指代“南匈奴”的写法,的确是屡见不鲜的1[15]0但南匈奴包括众多部落在内,无须笔者多言。郑泰将“南匈奴”与“屠各”并举,就是将“南匈奴”诸种与“屠各”一种并举,也有些奇怪。况且,我们知道:匈奴休屠王部众降汉,远在南匈奴之前。唐长孺先生说:屠各与南匈奴“虽然同是匈奴,却有所区别”。乂说:《后汉书》纪、传多“以南匈奴与屠各并举”,郑泰则“以屠各与匈奴、涅中义从胡、西羌并举”,可知“南匈奴不能包括屠各在内”1[16]。尽管在笔者看來:《后汉书》纪、传并不是以南匈奴与屠各并举,而是以南匈奴的一部分(如其“左部胡”)与屠各并举:郑泰更不是以屠各与匈奴、淳中义从胡、西羌并举,而是以匈奴之屠各与淳中义从、西羌八种并举,但唐先生的结论——“南匈奴不能包括屠各在内”,却无疑是正确的。由于匈奴能够包括屠各在内,而南匈奴不能包插屠各在内,郑泰所谓“匈奴屠各”的“匈奴”,就只能是匈奴或入塞匈奴的统称,而不是指南匈奴。1[17]《文选》卷44陈孔璋(琳)《为袁绍檄豫州》“屠各左校”条李善注引《晋中兴书》云:“胡俗:其入居塞者有屠各种,最豪贵,故得为单于。”《晋书•北狄•匈奴传》则bh“屠各最豪贵,故得为单于,统领诸种。”唐长揣先生指出:既然南匈奴不能包括屠各在内,“所谓'屠各种最豪贵,故得为单于'之说就难以成立。”1[18]然而'刘渊被南匈奴诸种共推为大单于事,已显示其所属的屠各部落在五部之地的“豪贵”地位。这里的问题'似乎并不在于各是否“豪贵”、“最豪贵”,而在于屠各“豪贵”乃至“最豪贵”地位的形成,究竟是在时?更重要的是,自汉武帝元狩二年(前121)匈奴浑邪土挟休屠王部众归汉,迄于晋惠帝永安元年(304)屠各刘渊建立汉国,其间一百八|•余年,入塞匈奴各部大多销声匿迹1[19],屠各何以却能始终保持其部落称号,并成为“统领诸种”的“故彖贵”一族?据唐长孺、马长寿诸先生考证,“屠各”是“休屠”、“休屠各”的异名或省称,其部众则是匈奴休屠王部落的后裔1[20]o可两汉时入塞的匈奴名王数量Z多,举不胜举1[21],何以只有屠各得以承袭其故王名号呢?汉魏时期大批入塞北狄部落的“蒸发”,是一个有待深入探究的现象。笔者估计这些“熬发”的部落,实际上是被其他部落兼并了。并州屠各在北狄部落相互兼并的过程中,无疑处在一个关键的位置上。该部落历经近两个世纪仍保留其称号,可能是长期担当了主要兼并者的和色。而且,正是由于其他部落的不断加入,并州屠各最终成为南匈奴故地的强大统治者——按照《晋书•北狄•匈奴传》的表述,就是该地区“最豪贵”的部落。并州屠各是在南匈奴故地与南匈奴融合的同时,奠定了汉赵国建国的政治基础。因此,笔者就拟从并州屠各与南匈奴的关系入手,解答上血的问题。诸史对并州屠各与南匈奴关系的记述相当混乱,后吐的研究者也往往被引入歧途。我们先来看南匈奴历代单于的一些基本情况:顺序单于名号世系在位时间(公元)1醯落尸逐棍单于比乌珠留若棍睢于知牙斯子建武二十四年-建武中元元年(48-56)2丘浮尤輾单于莫醯落尸逐輾单于比弟建武中元元年-二年(56-57)\n3伊伐于虑輾单于汗丘浮尤革是单于莫弟建武中元二年-永平二年(57-59)4醯僮八逐侯槌单于适醯落尸逐橇单于比子永平二年-六年(59-63)5丘除车林棍单•于苏丘浮尤棍单于莫子永平六年(63)6湖邪尸逐侯輾单-于长醯僮尸逐侯棍氓于适弟永平六年-元和二年(63-85)7伊屠于闾擬单于宣伊伐于虑輾单于汗子元和二年-章和二年(85-88)8休兰尸逐侯輟单于屯屠何湖邪尸逐侯輾单于长弟章和二年-永元五年(88-93)9单于安国伊屠于闾橇单于宣弟永元五年-六年(93-94)10亭独丿'逐侯革是单于师子醯偉丿'逐侯橇单于适子永元六年-十年(94-98)11万氏尸逐輾单于檀湖邪尸逐侯輾单于长子永元十年-延光三年(98-124)12乌稽侯尸逐革是单于拔万氏丿'逐擬单于檀弟延光三年-永建三年(124-128)13去特若丿,逐就单于休利乌稽侯尸逐槌单于拔弟永建三年-永和五年(128-140)14呼兰若尸逐就单于兜楼储不明,先在京师汉安二年-建和元年(143-M7)15伊陵尸逐就单于居车儿不明,立于京师建和元年-熹平元年(147-172)16恪特若尸逐就单丁•某伊陵尸逐就单于居①儿子熹平元年■光和元年(172-178)17单于呼徵屠特若尸逐就单于某子光和元年-二年(178-179)18单于羌渠单于呼徵右贤王光和二年-中平五年(179-188)19持至八逐侯单于于扶罗单于羌渠子中平五年-兴平二年(188-195)20单于呼厨泉持至尸逐侯单于于扶罗弟兴平:年-?(195-?)附左部帅刘豹持至尸逐侯单于于扶罗子建安二-一年-咸宁五年(216-279)刘渊左部帅刘豹子咸宁五年-永嘉四年(279-310)上表据《后汉书・南匈奴传》及《晋书》卷101《刘元海载记》制成1[22]。表中第一代南单于比到第十三代南单于休利,世代父子、兄弟相传,有着明确的血缘关系。他们与先期降汉的屠各部落,则毫无牵涉。第十四代南单于兜楼储1[23]到第|•九代南单于于扶罗,与前I•三代单于是否存在血缘关系,诸史却没有说明。另据《晋书•刘元海载记》:元海(渊)父左贤王豹,豹父单于于扶罗,于扶罗父单于羌渠,其世系清晰可辨1[24]o问题在于,如果刘渊是屠各,渊父豹、祖于扶罗,乃至曾祖\n羌渠,自然也都是屠各。但我们知道:屠各与南匈奴在汉末是判然有别的。既然如此,《后汉书•南匈奴传》何以要将屠各刘渊先世的羌渠、于扶罗,一并纳入南单于的传承系统?再者,《后汉书•灵帝纪》明明说单于羌渠是“休屠各胡”与南匈奴左部胡联手所杀,姚薇元先生所引《晋阳秋》、《晋书》、《魏书》,何以乂认定羌渠嫡出的刘渊,是其人仇家的屠各种呢?羌渠以“右贤王”立为单于1[25],也是一个令人困惑的情节。诸史所述匈奴故俗:其显贵人臣之一的右贤土,是必须由“单于子弟”担当的1[26]。根据这一线索,羌渠应该是第I•七代南单于呼徵的“子弟”。如果我们由刘渊的族属,可以推定其曾祖羌渠为屠各,作为羌渠父兄的呼徵,以及呼徵父、第十六代南单丁•某,乃至呼徵祖、笫I•五代南单丁•居车儿,也就统统成了屠各。大概是iii于以上种种原因,《晋帖•刘元海载记》一向备受史家质疑。唐长孺先牛甚至认定:刘渊的世系“有出于伪托之嫌”1[27]o笔者的想法是:东汉时迁居南匈奴故地的屠各部落,三国或西晋时已为南匈奴诸部所接纳。他们最终在该地区占据了支配地位,其部落首领则获得单于的尊号。到了汉赵史家的笔下,刘渊又成为南单于的继承者、南匈奴的后代了。唐长孺先牛捉出:“所谓'屠各种最豪贵,故得为单于',仅仅适川于刘渊起事之后。”1[28]应该是不错的。也就是说:并州屠各真正的崛起,可能始于刘渊一代。羌渠、丁扶罗、呼厨泉,或许还有刘豹的活动,包括他们对并州及五部的经营,实际上均少屠各无关。现存魏晋官印屮,也有标明为“匈奴”与“屠各”的两类。如曲魏官印有“魏匈奴率善佰长”1种,又有“魏屠各率善邑长”、“魏屠各率善仟长”、“魏屠各率善佰长”3种。晋代官卬有“晋匈奴率善邑长”、“晋匈奴率善佰长”2种,又有“晋屠各率善仟长”、“晋屠各率善佰长”2种。以上诸品也散见于诸家印谱,并为《秦汉南北朝官印征存》所收录。《文选》卷44陈孔璋(琳)《檄吴将校部曲文》:“大举天师百万Z众,与匈奴南单于呼完厨1[29],及六郡乌桓、丁零、屠各、淳中羌炎,霆奋席卷,口寿春而南。”这篇檄文,人概是建安二-一年(216)十月曹操伐吴时发布的l[30]o建安二十一年七月,南单于呼厨泉率其名王朝魏,魏土曲操将其滞留于邺城,“听其部落,散居六郡”,乂使右贤王去卑“监其国”1[31]。另据《通鉴》卷67载,曹操分呼厨泉之众为五部,以刘豹为左部帅,“其余部帅皆以刘氏为之”,也在此时1[32]。不过,上引《檄吴将校部曲文》将“南单于”与“屠各”并举,以及大量魏晋“匈奴”与“屠各”官印的共存,表明曹操划定五部Z际乃至整个魏晋时期,“屠各”与“南匈奴”仍存在显苦的区别。西晋忠帝永兴元年(301),屠各刘渊在南匈奴贵族刘宣等支持卜-起兵。然而,《晋书•刘元海载记》叙述此事,“屠各”与“南匈奴”几乎无法分辨。与上引《后汉书・灵帝纪》、《檄吴将校部曲文》及两汉魏晋官印,形成了鲜明的对照。由此可知,最晚在西晋末年,并州屠各与南匈奴己经合流——双方的界限基本上消失了。笔者以往曾说过:刘渊、刘曜分别称“汉”、“赵”,前者“祀汉配天”,又“追尊后主”,后者改以“冒顿配天,元海配上帝”,是由汉赵建国时不同的政治形势,以及刘渊、刘曜不同的政治需求所决定的1[33]o我们进而发现:刘渊建国前后的称号,也完全不同。《晋帖》卷4《惠帝纪》:永兴元年八月,刘渊“自号大单于”:《晋书•刘元海载记》:同年十月,刘渊乂“僭即汉王位”1[34]o刘渊称“汉王”,1[35]“追尊刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神主而祭Z”,意在争取“晋人”的支持1[36],刘渊本人对此已有申说H37]。问题在于:刘渊此前何以要选择一个与“汉王”对立的“大单于”称号?据《晋书•刘元海载记》:刘宣等“密共推元海为大单于”,元海则“告宣等招集五部”。及元海称“大单于”,“二旬Z间,众以五万”。刘渊的“大单于”称号,有利于凝聚五部人心,是无冊置疑的。五部之众在“人单于”周围迅速集结,说明他们以匈奴人自居的意识非常强烈。\n《晋书》卷104《石勒载记上》勒说“胡部大张背秤”云:“刘单于举兵诛晋,部大距而不从,岂能独立乎?”按“刘单于”指刘渊。其时刘渊称“汉王”已逾三载1[38],石勒等人竟然不称“汉王”而称“单丁”,可见“单丁”或“大单于”的称号,才是张背督、石勒之流肯于接受的称号。在这个限定的意义上说:刘渊选择“人单于”的称号,就使其在匈奴(包押i“杂胡”)乃至“五胡”范围内,获得了普遍的身份认同。刘聪后来增设大单于及单于左右辅;刘曜改以“冒顿配天,元海配上帝”,也是为了吸引五部匈奴1[39]乃至“五胡”群众。这与刘渊重拾“单丁•”及匈奴名王的称号,又有异曲同工的效川。有的学者提出:魏晋时期的“屠各”,是“与汉族融合的匈奴”或“汉化的匈奴”的泛称1[40]o笔者对此并不赞同。刘渊的公开身份是“匈奴人”,•汉人有着确定的分野。刘宣等人劝刘渊起兵,说是“幸邦复业,此其时也”;劝刘渊与鲜卑、乌丸携手,乂说“方当兴我邦族,复呼韩邪Z业”。他们这里将屠各、南匈奴,统统归入呼韩邪Z“邦”、匈奴Z“族”。《通鉴》卷85晋惠帝永兴元年(304)记刘宣等人Z言,多了“鲜卑、乌桓,我Z气类”一句,乂是将屠各、南匈奴,一并视为鲜卑、乌桓即北狄的同类了。我们还可以举出一个反证。《晋书》卷102《刘聪载记》:“尊元海妻单氏曰皇太后。……单氏姿色绝丽,聪烝焉。”《史记》卷110《匈奴列传》载匈奴俗:“父死,妻其后母。”刘聪娶其后母单氏为妻,可信是沿袭了匈奴故俗。这也就是说:即使在汉赵国建立之后,屠各部众的匈奴人痕迹依然彰明较著。周一良先牛《北魏的民族问题与民族政策》1[41]一文,论及稽胡(山胡)种族的來源,与木文讨论的问题有一些关联。周先生说:“山胡聚集的西河离石地方虽是刘渊最初建都所在,细看《周书•稽胡传》所载牛活风习,与刘渊等情形颇不相符。”他的意思是:五部的汉化程度大大超过山胡,山胡为五部苗裔的说法并不足信。我们姑冃不论刘氏一门的“聘通经史”,是否“出于捏造”;也不论太原王浑父子及西晋帝室对刘渊的推崇,是否为“前赵史官依托著名人物以抬高声价”1[42]。上文提到“妻其后母”——保留匈奴IH习的屠各首领刘聪,在《晋书》屮,就是一位“究通经史,兼综白家之言”,“工草隶,善属文,著述怀诗百余篇、赋颂五十余篇”——汉化颇深的人物1[43]。显而易见,在入主中原的匈奴乃至“五胡”身上,“胡”汉两种“生活风习”,往往是并行不悖的。笔者以为:正是由于屠各刘氏对匈奴文化传统的坚守,使得他们在“五胡”范围内,尤其是在“五胡”群众的观念中,获得了进一步的身份认同,并在政治上获得了广泛的支持。五部屠各、南匈奴、“杂胡”或诸“胡”,纷纷聚集到“大单于”刘渊麾下,乂对汉族的西晋政权形成了空前的颠覆力量。纵观魏晋南北朝的历史,“五胡”汉化进程中的反复乃至退步,都不是罕见的现彖。笔者以为:除去“五胡”统治者利川国家权力的强制推行(譬如北齐、北周的“鲜卑化”措施)Z外,“胡族”部落Z间的不断聚合,也是造成这种局面的重要原因。屠各足迹所至的武威、北地、五原、朔方、西河诸郡,相当于并、凉两州北部边防的前沿。北匈奴部落的频繁入塞,则儿乎与两汉时代相始终1[44],处在南北匈奴交汇点上的屠各部落,势必与Z接触甚至发牛冲突。西晋一朝,北狄部落的入塞也是络绎不绝1[45]o他们入塞后所处的区域,又多与五部匈奴的聚居地重合1[46]。在这样一种形势下,并州屠各与塞外北狄部落的“杂居”乃至相互兼并,人概都是不可避免的1[47]o唐长孺先牛指出:魏晋北境少匈奴有关的各部,“照当时的惯例称为杂胡”1[48]。緒汉书》卷76《任延传》,即谓武威“休屠”为“杂种胡骑”。唐长孺先牛将屠各诸种统称“杂胡”,似乎言Z有据。问题在于:在目前可见的两汉魏晋官印之屮,“匈奴”与“屠各”乃至“胡”印乂是人量并存的。除上引两汉魏晋“匈奴”、“屠各”卬外,汉卬另有“汉破虏胡长”、“汉归义胡长”、“汉归义胡侑长”、“汉率善胡长”等4种。曹魏印另有“魏率善胡邑长”、“魏\n率善胡仟长”、“魏率善胡佰长”等3种。晋卬另有“晋归义胡王”、“亲晋胡土”、“晋归义胡侯”、“晋率善胡邑K”、“晋率善胡仟长”、“晋率善胡佰长”等6种。同样散见于诸家印谱,也收入《秦汉南北朝官印征存》。我们发现,此时与“匈奴”互称的“胡”1[49],彼时乂是与“匈奴”判然有别的。两汉魏晋时同“匈奴”并举的“胡”,与匈奴具有一定的渊源关系并无疑问,然而他们不称“匈奴”而另称“胡”,这个现象引人深思。在我看来,传世文献及历代官印中与“匈奴”并举的“胡”,或许就是唐长孺先生前面提到的“杂胡”。前引唐长孺先生说,魏晋北境与匈奴有关的各部,“照当时的惯例称为杂胡”。实际上,照“当时的惯例”——至少在官方的正式称谓中,魏晋北境与匈奴有关的各部,可能是“胡”而不是“杂胡”。更重要的是,东汉时期的武威“休屠”,虽然被称为匈奴“杂种”(即“胡”或“杂胡”)。魏晋时代的并州及五部屠各,却是不称“杂种”、“杂胡”或“胡”的。后者非但不称“杂种”、“杂胡”乃至“胡”,其刘氏又与南单丁世代传承,俨然成为“虚连题氏”1[50]的嫡裔,连“屠各”的称号最终也放弃了。同样是“匈奴屠各”,河四与并州的两支,地位何以如此悬殊?究其缘由,笔者以为:屠各在五部乃至并州一带,是南匈奴诸部中“最豪贵”即处在主导地位的部落。他们远在“酋汉原徙之地”的同类,却没有得到这样的机遇。其实,河西屠各出于休屠王余部,本来既不是“匈奴别部”,也不是“胡”或“杂胡”。然而,大约在两汉Z际,他们的地位明显下降。在官方的记述中,最终又变成所谓“杂种胡骑”了。由此可见,入塞的“匈奴”与“胡”或“杂胡”,并不是一成不变的。“匈奴”可以降为''胡”或“杂胡”,“胡”或''杂胡”也可以升为“匈奴”。“匈奴”与“胡”或“杂胡”升降的关键,在丁•他们部众的多寡乃至武力的强弱。河四屠各由“匈奴”降为“胡”或“杂胡”,并州屠各则由“胡”或“杂胡”升为“匈奴”,都是这一类的例证。并州屠各不是“胡”或“杂胡”,当地却有人量的“胡”或“杂胡”。《石勒载记上》谓其“上党武乡羯人也”,乂谓“其先匈奴别部羌渠之胄”o这个“匈奴别部”的“羯人”部落,正是典型的并州“胡”或“杂胡”。另据《晋书・北狄•匈奴传》:晋武帝时,入塞匈奴“渐为边患”,侍御史西河郭钦上疏有云:“裔不乱华,渐徙平阳、弘农、魏郡、京兆、上党杂胡,峻四夷出入之防,明先王荒服之制,万世之长策也。”这些“杂胡”往往散处于并州,甚至就是与五部屠各毗邻而居的。《刘元海载记》称:刘渊被刘宣等共推为大单于,“告宣等招集五部”,又令宣等“引会宜阳诸胡”。《晋书》此处将“宜阳诸胡”与“五部”并举,二者也“有所不同”(如汉末“休屠各”与“南匈奴”)是可以肯定的。这里更令人感兴趣的,则是“宜阳诸胡”与“五部”匈奴Z间的关系。也就是说:刘渊何以从一开始就将“宜阳诸胡”作为他依靠的基本力量?1[51]“宜阳诸胡”的族源、族类已无从稽考,但其中包含大量离散的北狄部落,是不言而喻的。“宜阳诸胡”的主耍成分,大概就是上党武乡羯人一类的"胡”或“朵胡”。"宜阳诸胡”或“羯胡”,活动在与“五部”匈奴临近的地区,乂与“五部”匈奴有着相似的文化背景。他们相继与“五部”匈奴建立起政治、军事的同盟,应该就不是一种巧合。并州屠各凭借“左贤王”乃至“大单于”的名号,凭借“兴我邦族”或“复呼韩邪之业”的口号,鼓舞了五部与“诸胡”反晋的意志,激发了他们强大的战斗力,从而一举推翻西晋王朝,开启“五胡”入主中原的一段特殊历史进程。总之,在笔者看來:晋末盛极一时的“屠各”部落,不仅不是“与汉族融合”的产物,\n恰恰相反,他们其实是与另一些北狄部落融合的产物。笔者否认屠各是“汉化的匈奴”,却无意否认屠各的汉化现象。并州屠各的改用汉姓,就是人所共知的事实。ffi《晋书•刘元海载记》,刘渊父豹己使用汉姓。但刘豹与刘渊的关系,目前还不易确定。另据《晋书》卷103《刘曜载记》:曜父某、祖防、曾祖广、高祖亮均为刘姓1[52]。刘耀系刘渊族子,自然也是屠各。刘亮、刘广、刘防辈分都在刘渊之上。可知早在刘渊曾祖、刘曜高祖的时代,屠各部落就已改用刘姓。耐人寻味的是,南匈奴中也有刘姓。1[53]协助刘渊起兵的右贤王刘宣,就是南匈奴贵族。《刘元海载记》称刘宣为“元海从祖”,当然是伪托的壯系。诸史谓宣为南也于于扶罗、呼厨泉从兄弟或族兄弟,南单于芜渠从子或族子,可知其出口“虚连题”氏。刘宣兄弟行辈的于扶罗、呼厨泉均为胡姓,刘宣最初一定也是胡姓。南单于一支改用刘姓,未必始于刘宣,但刘宣被纳入刘姓,可能与屠各地位的变化有关,却显示出不寻常的意义。在屠各刘姓的统绪中,刘宣被排在刘渊的祖辈,即刘曜曾祖刘广一辈,体现屠各对南匈奴贵族的敬意,也反映了屠各对南匈奴传统的认同。然而,年齿、行辈在前的刘宣,终究还要奉刘渊为“大讥于”,表明南匈奴贵族在他们与屠各的联盟中,处在-•种从属的地位。南匈奴贵族改姓,并不止刘宣一族,似乎是普遍的现象。《史记》卷110《匈奴列传》:“呼衍氏、兰氏,其后有须卜氏,此三姓其贵种也。”《汉书》卷94《匈奴传》同。《后汉书•南匈奴传》异姓呼衍氏、须卜氏、丘林氏、兰氏四姓,为国中名族。”《晋书•北狄•匈奴传》载“其四姓,有呼延氏、卜氏、兰氏、乔氏。”南匈奴贵姓“呼衍氏”改为“呼延氏”,“须卜氏”改为“卜氏”,“丘林氏”改为“乔氏”1154],人约都衣魏晋时代。如所周知:南匈奴贵族呼延氏与屠各刘氏保持了密切的关系。《晋书•刘元海载记》有刘豹妻呼延氏魏嘉平屮龙门祈子的故事。说明至迟在曹魏齐土芳吋,刘豹己同南匈奴贵姓呼延氏联姻。不论刘豹是否为刘渊之父,也不论刘豹是南匈奴还是屠各,至少有一点可以肯定:南匈奴贵族呼延氏,加入了与屠各首领刘氏的联盟。刘渊起兵之际,其部将人臣屮多有呼延氏人物,就是有力的证明。《魏书》卷113《官氏志》:“须卜氏后改为卜氏。”《晋书》卷95《卜栩传》:“匈奴后部人也。”另据崔鸿《十六国春秋•前赵录》:卜栩任刘聪平北将军,为镇北将军靳冲所斩1[55]。姚薇元先生《北朝胡姓考》1[56]“内篇”第三“卜氏”条云:“疑栩于归晋吋,已改用单姓。故臧、崔诸书,皆称单姓。”南匈奴贵族卜氏,紧步呼延氏的后尘,加入了与屠各首领刘氏的联盟。刘渊建国时,其部将人臣屮卜姓人物也不少见。呼衍、须卜、丘林氏的改姓,与刘宣的改姓是否有关,目前还不能肯定。但并州屠各与南匈奴几乎同时改姓,又显示出他们一致的汉化步调。《通鉴》卷105晋孝武帝太元九年(384)正月条,有“屠各卜胜”。唐长孺先生说:“卜氏为匈奴大姓,屠各既是匈奴别部,所以亦有姓卜的人。1[57]”《晋书》卷96《列女•贾浑妻宗氏传》又有“刘元海将乔晞”,被介休令贾浑妻宗氏骂为“屠各奴”。乔氏也是“匈奴人姓”,按照唐长孺先生的思路,屠各屮应该乂有“姓乔的人”。然而,由须卜氏变化而来的卜氏,以及由丘林氏变化而来的乔氏,在《后汉书•南匈奴传》中都是所谓“国中名族”,即南匈奴贵族,本來与屠各是毫无关系的。令人困惑的是,\n他们在《晋书》与《通鉴》中,何以乂统统成了屠各?换句话说:并州屠各与南匈奴,何以会出现如此严重的混淆?笔者以为:屠各在南匈奴地区实力急剧增长,势必要改变以往的政治格局。该地区改姓一类的行动,实际上是屠各对南匈奴诸部政治上的重新整合。其结果是南匈奴贵族一致向新的统治者——屠各表示了臣服:改姓后的南匈奴贵族须卜氏,变成了屠各贵族卜氏;改姓后的南匈奴贵族丘林氏,则变成了屠各贵族乔氏。更重要的是,屠各刘氏一旦承接虚连题氏的血统,原来出自南单于一族的刘宣,也就理所当然地变成了屠各的王族刘氏。至于南匈奴贵族如呼延氏、兰氏'史家并未指明其是否为各。但在笔者看来他们大槪也统统变成了屠各贵族。改姓后的刘、呼延、卜、兰、乔诸氏,将以往分属不同部落的屠各与南匈奴诸部,重组为一个新的以匈奴为同一族源的共同体一一“五部匈奴”或“匈奴五部”。卜、乔各家在诸史中一说是南匈奴,一说是屠各,真正的原因就在这里。而“屠各”刘渊被“胡”汉两方一致认定为“匈奴人”,也被赋予一种特殊的意义一一标志着屠各首领刘渊,已具备了“统领”南匈奴“诸种”的资格。唐长孺先生说:“刘渊的假托世系,自然首先要取得匈奴贵族刘宣等的承认。”乂说:“刘宣等凭借屠各实力而假以南单于世嫡之空名,企图恢复匈奴旧业,这样就造成了合作。”1[58]无疑是非常秸辟的意见。南匈奴in贵族通过与屠各一同改姓,取得了屠各新贵族的身份。南匈奴故地则形成一种“屠各化”即屠各政治一统的局而。综上所述,屠各刘氏与南匈奴刘氏的合姓,南匈奴呼延、卜、兰、乔诸氏的改姓,以及呼延氏传说中与屠各刘氏的联姻,都是并州屠各兼并南匈奴诸部的行动,也是双方合流的重耍征兆。并州屠各在与南匈奴诸姓结盟的同时,乂成为五部地区“最豪贵”的部落个处在主导地位的角色;获得南匈奴贵族普遍拥戴的屠各刘氏,则占据了传统上山南匈奴“虚连题”氏担当的单于之位,成为屠各与南匈奴军爭、政治联盟的最高领袖。于是,并州屠各在其建国的道路上,就边出了关键的一步。1[1]以上两段文字大略相同,疑《后汉书•郑太传》此条即本于张f番《汉纪》。但张墻《汉纪》“并、凉”,《后汉书•郑太传》作“并、凉之人”,《三国志•郑浑传》裴注引文似有脱漏。1[2]唐长孺先生《魏晋杂胡考》(收入《魏晋南北朝史论丛》,三联书店1955年7月)一文考证,“休屠”系“休屠各”之省称,又猜测休屠各在汉末已省去首字。马长寿先生《北狄与匈奴》(三联书店,1962年7月)又说:“'屠各'是'休屠各'(xiutsuga)的简译,但在文献内,或者省词头'xiu・'咅,译为'屠各’,或者省词尾<-ga,音,译为'休屠',所以'屠各’和'休屠'都由同一语源变化而来。”本文下引汉代“休著”、“屠各”官印的存在,以及三国时“休著”官印的消失,可以印证唐、马两家之说。而且表明汉代“休屠各”的官方名称最初并无词尾“各”,当时正式的译法是“著”而非“屠”。“休屠各”在文献中或作“休著屠各”,钱大听《X二史考异》卷12《后汉书•南匈奴传》“休著屠各”卞云:“《灵帝纪》作'休屠各’。案'休屠'之'屠'音'储',而'著'亦音直虑切,译音有轻重,其实一也。《乌桓、鲜卑传》俱云'休著屠各',此必读范史者音'著'为'屠',后遂搀入正文耳。”1[3]该文“屠各”条下谓范书《郑太传》此言“是以屠各与匈奴、涅中义从胡、西羌并举”。又郑泰所云“匈奴屠各”,屮华书局标点本《三国志》、《后汉书》\n均作“匈奴、屠各”,似与唐文持相同看法。1[4]《晋书•北狄•匈奴传》:“北狄以部落为类,其入居塞者有屠各种、鲜支种、寇头种、乌谭种、赤勒种、捍蛭种、黑狼种、赤沙种、郁轉种、萎莎种、禿童种、勃蔑种、羌渠种、贺赖种、钟蹟种、大楼种、雍屈种、真树种、力羯利凡十九种,皆有部落,不相杂错。”马长寿先生《北狄与匈奴》第四节《匈奴人入居中国内地作为国内少数部族以后的前期活动》,对入塞北狄19种有细致考证,可以参阅。1[5]说详唐长孺、马长寿先生前揭文。1[6]王宗维先生《秦汉曲羌的部落和部落组织》(载于四北大学四北历史研究室所编《西北历史研究》1988年号,三秦出版社1990年3刀)一文所列详尽,可以参阅。1[7]《御览》卷119至127“偏霸部”3至11引崔鸿《十六国春秋》,所记“五胡”人物,多称“某地某族人”,疑为晋代通行的格式。除《前赵录》称刘渊为“新兴匈奴人”夕卜,另如《后赵录》称石勒为“上党武乡羯人”,《前秦录》称苻洪为“略阳临渭氐人”,《后秦录》称姚弋仲为“南安赤亭羌人”,《晋书》刘元海(渊)等人《载记》亦与之同,唯《御览》所引《前燕录》称慕容魇为“吕黎棘城人”,对照《晋书》卷108《慕容魇载记》,可知“棘城”下脱“鲜卑”二字。1[8]载于1947年4月《中国杂志》第一卷第二期。1964年2月修订,收入林榦先生所编《匈奴史论文选集》,中华书局,1983年8月。1[9]姚文引述《世说新语•假诵第二七》“温公丧妇”条注引孙盛《晋阳秋》、《晋书》卷62《刘琨传》、卷63《李矩传》、卷100《王弥传》,及《魏书》卷23《卫操传》有关文字,证明刘渊“本为屠各种人”。1[10]《晋书》卷56《江统传》载江氏《徙戎论》有云:“并州之胡,木实匈奴桀恶之寇也。”“并州之胡”当然是包括并州屠各在内的,屠各原属匈奴,晋人识见如此。1[11]《魏书•卫操传》操立碑述永安元年事云:“奸党犹逆,东西狼跡。……乃招暴类,屠各匈奴。刘渊奸贼,结党同呼。”卫操碑文选择“屠各匈奴”的说法,是为与下文的“结党同呼”搭配,似乎并不常见。但就词义而言,“屠各匈奴”与“匈奴屛各”,实际上并无不同。笔者说“匈奴”包括“屠各”在内,而郑太所谓“匈奴屠各”指“匈奴Z屠各”,这也是一则旁证。1[12]郑泰不用“西羌”涵盖“八种”,与其不用“匈奴”涵盖“屠各”,正是如出一辙。我们甚至发现:“匈奴屠各”、“西羌八种”,乃至“并、凉之人”、“淳中义从”,又构成整齐的排比。1[13]《秦汉南北朝官印征存》有“汉匈奴栗借温禺革革是”印一方,疑即“汉匈奴栗借温禺輾”印而衍一“革”字。1[14]参见叶其峰《两汉时期的匈奴官印》(《秦汉魏晋南北朝官印研究》,香港屮文大学文物馆专刊之四,199()年)、曹锦炎《古代玺印》(文物出版社2002年)。\n1[15]如《后汉书》卷65《张奂传》:“永寿元年,迁安定属国都尉。初到职,而南匈奴左奥継台耆、且渠们徳等七千余人寇美稷,东羌复举种应之。”奂“逍将王一卫招诱东羌,因据龟兹(按据此可知上文“安定属国”系“龟兹属国”之讹),使南匈奴不得交通东羌。”同书卷89《南匈奴传》载此事作“匈奴左奥犍台耆、且渠们德等复叛,寇美稷,安定属国都尉张奂破降Z。”《张奂传》“南匈奴”,《南匈奴传》便记作“匈奴”。而《张奂传》延熹九年(166)夏:鲜卑“招结南匈奴、乌桓,数道入塞,……寇掠缘边九郡。……复拜奂为护匈奴屮郎将,以九卿秩督幽、并、凉三州及度辽、乌桓二营,……匈奴、乌桓闻奂至,因相率还降。”下文的“匈奴”,也是指上文的“南匈奴”。1[16]俱见氏前揭文。1[17]《后汉书•南匈奴传》李贤解题:“《前书》直言《匈奴传》,不言南北,今称南者,明其为北生义也。以南单于向化尤深,故举其顺者以冠之。《东观记》称《匈奴南单于列传》,范晔因去具'单于'二字。”《后汉书》将“屠各”称为“匈奴屠各”,与《东观汉记》将“南单于”称为“匈奴南单于”,正是同样的用法。1[18]最早对此表示怀疑的是日本学者冈畸文夫氏,说详氏《魏晋南北朝通史》(弘文堂书房1933年)。1[19]《晋书•北狄•匈奴传》所举入塞北狄19种,应该是西晋时尚存的部落。而诸史所见东汉时降汉的匈奴部落,计有三木楼皆、屈兰、储卑、胡都须、温犊须、日逐、温吾、夫渠、句龙等157种,俱见《后汉书•南匈奴传》。又该《传》永元八年(96),南匈奴“右温禺犊王乌居战”将数千人叛汉。同《传》南匈奴“大臣贵者”有“左右温禺輾王”,为“六角”Z-o上世纪七十年代,东胜附近岀土“汉匈奴栗借温禺輟”印一方,“右温禹犊王”应即“右温禺輟王”,而“右温禺犊王”或“右温禺擬王”的名号,人概又与永元元年(89)降汉的“温犊须”或“温吾”部有关,“右温出犊王”可能就是“温犊须”或“温吾”部的首领之一。该部落维持其称号,前后至少七年。同《传》永和五年(140),南匈奴“右贤王部抑擬”随句龙吾斯等叛汉,其部众万三千口为汉廷所招降。所谓“右贤王部抑革是”,应该就是永元元年(89)自塞外降汉的“夫渠王柳輾”部,“柳”、“抑”形近而讹。该部落维持具称号,乂有半个世纪Z久。值得一-提的是,包括“温犊须”、“柳輾”在内的众多入塞北狄部落,在《晋书•北狄•匈奴传》屮都没有留下痕迹。也就是说,这些部落入晋后就已湮没无闻了。1[20]见唐、马两氏前揭文。1[21]《后汉书•南匈奴传》载:“其人臣贵者左贤王,次左谷蠡王,次右贤王,次右谷蠡王,谓之'四角':次左右日逐王,次左右温禺擬王,次左右渐将王,是为'六角'。……异姓大臣左右骨都侯,其余日逐、且渠、当户诸官号,各以权利优劣、部众多少为高下次第焉。”又《晋书•北狄•匈奴传》载:“其国号有左贤王、右贤王、左奕蠡王、右奕蠡王、左于陆王、右于陆王、左渐尚王、右渐尚王、左朔方王、右朔方王、左独鹿王、右独鹿王、左显禄王、右显禄王、左安乐王、右安乐王,凡十六等,……其四姓,有呼延氏、卜氏、兰氏、乔氏。而呼延氏最贵,则有左日逐、右日逐,世为辅相;卜氏则有左沮渠、右沮渠;兰氏则有左当户、右当户;乔氏则有左都侯、右都侯。又有车阳、沮渠、余地诸杂号,犹中国百官也。”而《晋书》卷129《沮渠蒙逊载记》:“其先世为匈奴左沮渠,遂以官为氏焉。”按沮(且)渠与屠各一样,都是“以官为氏”,但沮渠不见于《北狄•匈奴传》入塞北狄19种,其部落西晋时似乎尚未成形。\n1[22]林榦先生所编《匈奴史论文选集》附有《匈奴单于世系表》,本文参考其“南匈奴”部分。1[23]《后汉纪•顺帝纪》卷第19汉安元年六月:“以匈奴立义王兜楼储为南单于,立于京师。公卿备位,使大鸿胪授印绶,引上殿,赏赐阀氏以下各有差。”“立义王”并非匈奴传统王号,而是汉朝加封的王号,“立义”R卩如汉代匈奴官印所习见之“归义”。1[24]《后汉书•南匈奴传》李贤注曰:“于扶罗即是前赵刘元海之祖也。”乂云:“呼厨泉即元海之叔祖。”1[25]见《后汉书•南匈奴传》“单于呼徵”条。《后汉纪•灵帝纪》也作“右贤王”。1[26]《后汉书•南匈奴传》说:包括右贤王在内的“四角”“六角”等“人臣贵者”,皆“单于了弟”,“次第当为单于者也”。《晋书•北狄•匈奴传》也说:包括右贤王在内的十六等王,“皆用单于亲了弟也”。1[27]唐长孺先生认为:《刘元海载记》本于《十六国春秋》,《十六国春秋》则本于前赵史官和苞《赵记》诸书,故其所述刘渊世系“有出于伪托之嫌”o见氏前揭文。1[28]见氏前揭文。1[29]“呼完厨”诸史皆作“呼厨泉”。1[30]郝经《续后汉书》卷25《曹操传下》录此檄,系于建安二十一年十刀,苟宗道原注曰:“陈琳辞。按此檄《文选》首载'尚书令荀歿',则十七年伐权时也。檄中乃载平汉中张鲁及胡漫降封列侯等事,则二十年事也。十七年伐权时荀政口杀,至是岂有政哉?盖此檄二十一年冬十月治兵伐权时文也。故正文削去尚书令荀政等数字,则事与文合矣。”苟说是。1[31]见《晋书•刘元海载记》及同书卷56《江统传》。1[32]《晋书•北狄•匈奴传》记魏武始分五部事,只说是“建武中”,并未指明是哪一年。《后汉书•南匈奴传》“单于呼厨泉”条李贤注曰:“留呼厨泉于邺,而逍去卑归平阳,监其五部国。”“五部国”的设立,是否在呼厨泉留邺、去卑归平阳监国之后,也不明确。《御览》卷119《偏霸部》3“前赵刘渊”条引崔鸿《十六国春秋•前赵录》:“扶罗死,弟呼厨泉立。以于罗子豹为左贤王,即元海。入朝,魏武因留之,为分其众为五部,以左贤豹为左部帅,其余帅皆以刘氏为Z。”文字多有讹误,具中“元海”下可见明显脱漏。“入朝”者指单于呼厨泉,应无疑问。而魏武在扌II協单于呼厨泉之后,“分其众为五部”,《前赵录》是诸史中最确定的记载,疑《通鉴》即采此说。1[33]见拙作《并州屠各与南匈奴》,刊于《周一良先生八十生日纪念论文集》,屮国社会科学出版社1993年1月。1[34]《晋书•刘元海载记》:“元海至左国城,刘宣等上大单于之号,二旬之间,众已五万,都于离石。”刘渊称大单于是在左国城,“都于离石”则在“二旬”之后。另据《晋书》卷104《石勒载记上》:“是岁(按指永兴元年),刘元海称汉王于黎亭。”《刘元海载记》明确说:永兴二年(305),“离石人饥,\n迁于黎亭。”《石勒载记》疑误。1[35]刘渊称“大单于”,其同姓刘氏亦多封王。渊第卩L|子聪为鹿蠡王,刘景为右于陆王,刘延年为左独鹿王,鹿蠡、于陆、独鹿诸王名号,俱见《晋书•北狄•匈奴传》,可信刘渊此时已恢复了南匈奴的名王系统。1[36]此时西晋怀帝在位,刘渊另尊刘禅为怀帝,政治上与晋廷对抗的意图,也是很明显的。1[37]《晋书•刘元海载记》记元海起兵时语:“晋人未必同我。汉有天下世长,恩德结于人心,是以昭烈崎岖于一州之地,而能抗衡于天下。吾又汉氏之甥,约为兄弟,兄亡弟绍,不亦可乎?且可称汉,追尊后主,以怀人望。”1[38]观《石勒载记上》叙事,石勒从张背督,在汲桑死后。另据《晋书》卷5《怀帝纪》,“并州人田一兰、薄盛等斩汲桑于乐陵”,在永嘉元年(307)十二月。而刘渊称汉王,则在永兴元年十月,已见上述。1[39]说详前揭拙作。1[40]见周伟洲先生《汉赵国史》(山西人民出版社1986年7月)。1[41]收入《魏晋南北朝史论集》,中华书局1963年。1[42]对于这类记载的质疑,可参阅唐长孺先生前揭文。1[43]《晋书》卷102《刘聪载记》语。1[44]《后汉书•南匈奴传》所述南单于建廷后塞外北狄部落儿次较人规模的迁移行动:建武二十五年(49),南单于破北单于帐下,“并得其众万余人”;同年,“北部奥犍骨都侯与右骨都侯率众三万余人來归南单于”;二十六年(50),“南单于所获左奥犍左贤王将其众及南部五骨都侯合三万余人归叛”;永平二年(59),“北匈奴护于丘率众千余人來降”;建初八年(83),“北匈奴三木楼皆人人稽留斯等率三万八千人……款五原塞降”;元和二年(85),“北匈奴人人车利、涿兵等亡来入塞,凡七十三辈”;章和元年(87),“(北匈奴)屈一兰、储卑、胡都须等五十八部,口二十万,胜兵八T人,诣云屮、五原、朔方、北地降”;永元六年(94),“新降胡……十五部二十余万人皆反叛”;永元八年(96),“徙(南匈奴温禹犊王)乌居战众及诸还降者二万余人于安定、北地”。汉代文献将前后不同时期入塞的匈奴,分别称为“故胡”与“新降”。此题涉及问题较多,笔者这里只想说明两点:1、汉代入塞匈奴或北狄的数量极其可观,见于诸史记载的“新降”就多达数十万人。如此庞大的队伍,不断与“故胡”发生碰撞,也不断充实着“故胡”的阵容。南匈奴部落大都有这样的经历,屠各部落估计也有同样的经历。2、“新降”不断融入“故胡”,成为“故胡”维系双方共有文化传统的源泉。并州屠各得以长期保持其部落称号及匈奴故俗,这也是一个不容忽视的背景。1[45]参阅马长寿先生《北狄与匈奴》第四节“匈奴人入居中国内地作为国内少数部族以后的前期活动”之二“晋代初年入塞北狄十九种的初步分析”。前引《晋书•北狄•匈奴传》入塞北狄19种,必然有不少是魏晋时入塞的部落。另据该《传》载:武帝即位,塞外匈奴“塞泥、黑难等二万余落归化”,“平阳、西河、\n太原、新兴、上党、斥平诸郡靡不有焉”。太康元年(284),“匈奴胡太阿厚率其部落二万九千三白人归化”。七年(286),“匈奴胡都大博及萎沙胡等各率种类大小凡十万余口”,诣雍州刺史扶风王司马骏降。八年(287),“匈奴都督大豆得一育鞠等复率种落万一千五百口”降晋。十年(289),匈奴奚轲男女十万口降。奚轲的族属,胡注云:“亦夷种也。”马长寿先生以为:此条既与刘渊事同记,“奚轲亦当为匈奴Z—种。”见氏前揭文。1[46]如“塞泥”、“黑难”等分布的平阳、西河、太原、新兴、上党、乐平诸郡,正是并州屠各活动的中心地区。《通鉴》卷81晋武帝太康元年(284)条记匈奴胡太阿厚“归化”事云:“帝处之塞内西河。”“西河”,据马长寿先生解释:“即并州汾河以西之西河国也”。见氏前揭文。“匈奴胡太阿厚”部落进驻的西河一带,刘渊最初即建都于此。1[47]《晋书•北狄•匈奴传》中的北狄部落,能够保留原有的称号,说明还没有被其他部落所兼并。但汉史中出现的众多匈奴及北狄部落,在晋史中几乎踪迹全无,他们大概已被其他部落(如屠各)兼并。1[48]见氏前揭文引言。1[49]《汉书》卷94《匈奴列传》中例证甚多,兹不赘举。1[50]《汉书•匈奴列传》:“单于姓挛擬氏,其国称之曰'撑犁孤涂单于'。”《后汉书•南匈奴传》:“单于姓虚连题。”1[51]《晋书》卷62《刘琨传》:“刘元海时在离石,相去三百许里。琨密遣离间其部杂虏,降考万余落。元海甚惧,遂城蒲子而居Z。”“杂虏”比“胡”或“杂胡”的含义更宽泛,可能包括匈奴以外的“五胡”人群,但其主要成分应该还是“胡”或“杂胡”。刘琨离间“杂虏”而“元海甚惧”,可见“胡”或“朵胡”乃至“杂虏”的继续加盟,对刘渊政权的生存是至关重要的。1[52]原文为:“僭尊高祖父亮为景皇帝,曾祖父广为献皇帝,祖防懿皇帝,考曰宣成皇帝。”1[53]据《后汉书•北狄•匈奴传》“单于安国”条,和帝永元六年(94)有“左台且渠刘利”。《后汉书》、《晋书》皆谓“月•渠”为南匈奴“异姓大臣”,可知刘利并不是“虚连题”氏。1[54]“乔氏”系“丘林氏”所改,见马长寿先生前揭文。1[55]《御览》卷646《刑法部》12弓I。《晋书•刘聪载记》文略同。1[56]中华书局,1962年1()月。1[57]见氏前揭文。乂《晋书•石勒载记上》谓勒攻靳准丁•平阳,准使卜泰赴勒军请和,勒送泰于刘曜。“曜潜与泰结盟,使还平阳宣慰诸屠各”。刘曜木为屠各,其遣卜泰“宣慰诸屠各”,卜氏也应为屠各。1[58]引自氏前揭文。