- 35.00 KB

- 2022-08-31 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

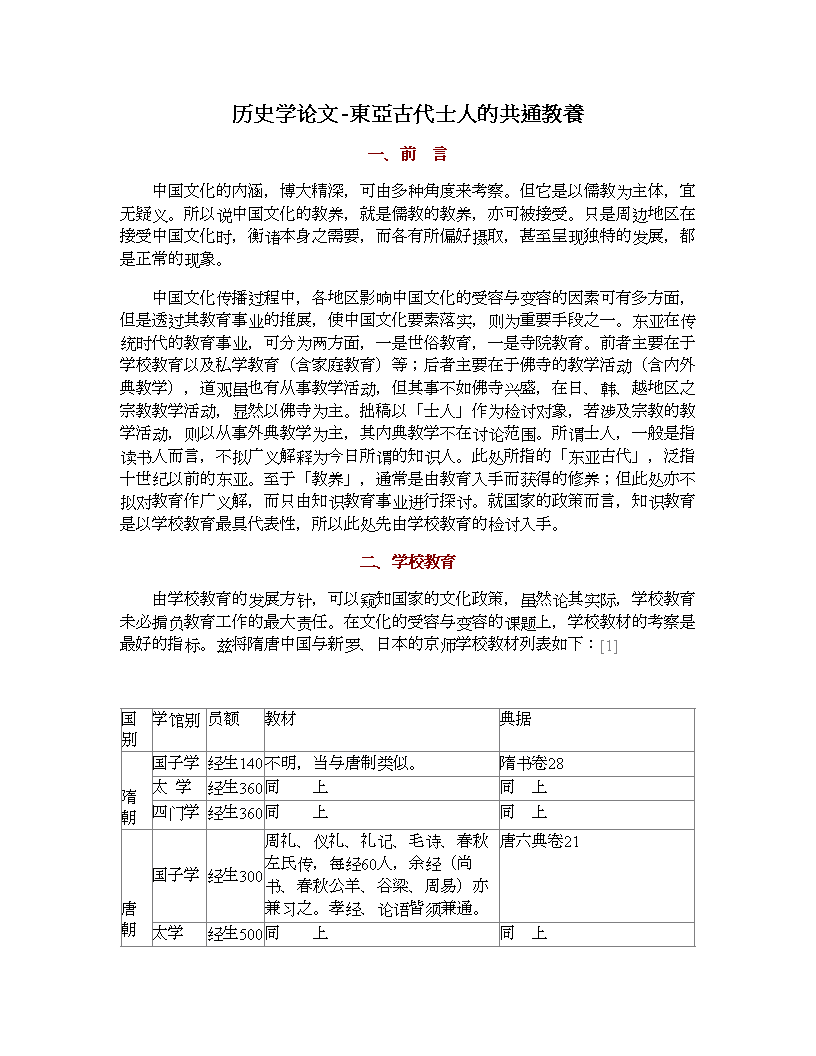

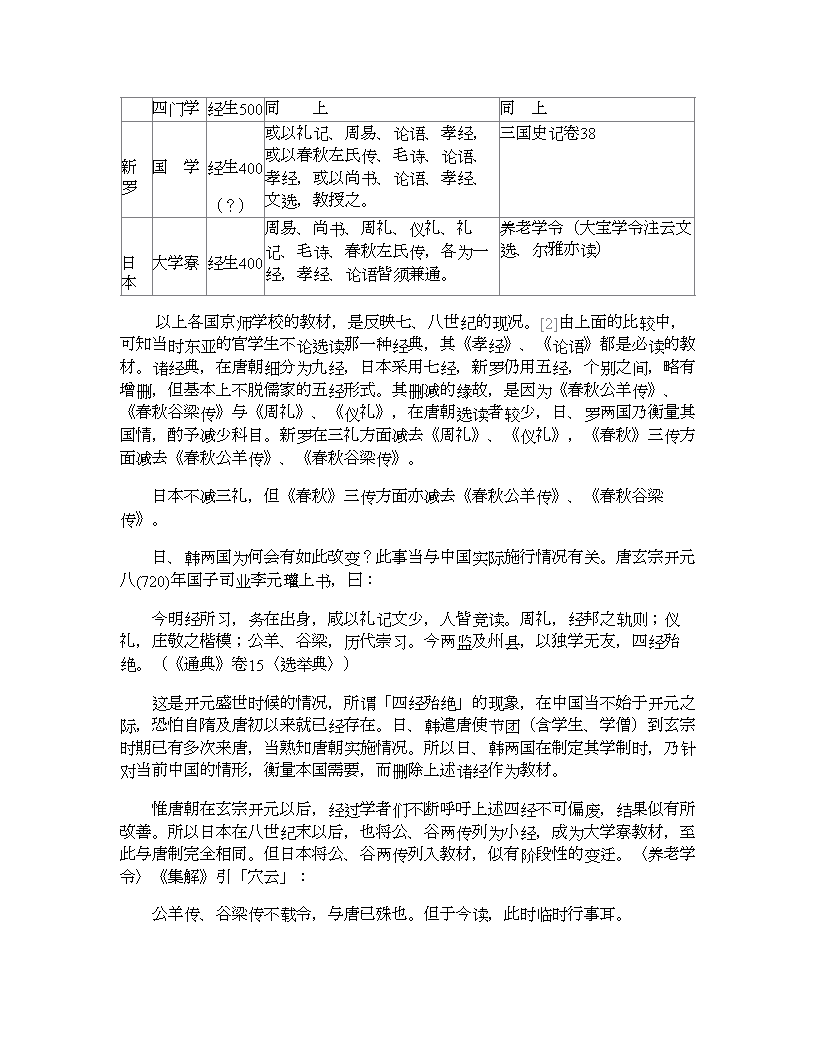

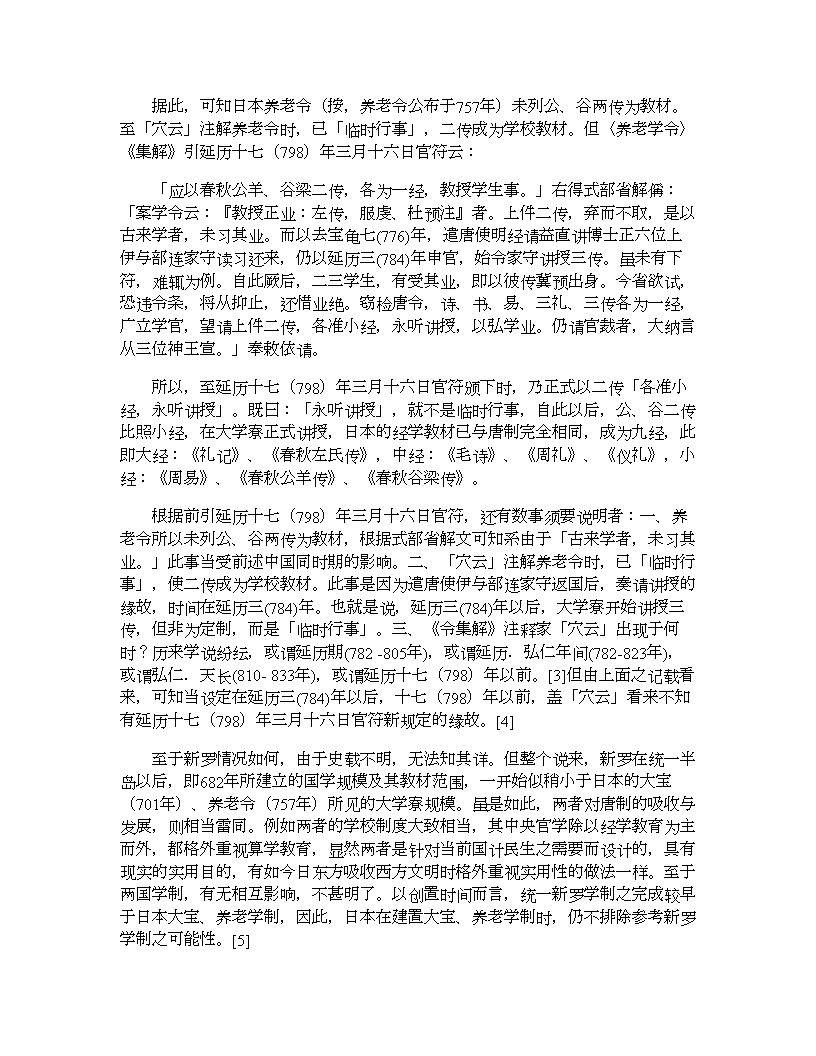

历史学论文-東亞古代士人的共通教養一、前 言中国文化的内涵,博大精深,可由多种角度来考察。但它是以儒教为主体,宜无疑义。所以说中国文化的教养,就是儒教的教养,亦可被接受。只是周边地区在接受中国文化时,衡诸本身之需要,而各有所偏好摄取,甚至呈现独特的发展,都是正常的现象。中国文化传播过程中,各地区影响中国文化的受容与变容的因素可有多方面,但是透过其教育事业的推展,使中国文化要素落实,则为重要手段之一。东亚在传统时代的教育事业,可分为两方面,一是世俗教育,一是寺院教育。前者主要在于学校教育以及私学教育(含家庭教育)等;后者主要在于佛寺的教学活动(含内外典教学),道观虽也有从事教学活动,但其事不如佛寺兴盛,在日、韩、越地区之宗教教学活动,显然以佛寺为主。拙稿以「士人」作为检讨对象,若涉及宗教的教学活动,则以从事外典教学为主,其内典教学不在讨论范围。所谓士人,一般是指读书人而言,不拟广义解释为今日所谓的知识人。此处所指的「东亚古代」,泛指十世纪以前的东亚。至于「教养」,通常是由教育入手而获得的修养;但此处亦不拟对教育作广义解,而只由知识教育事业进行探讨。就国家的政策而言,知识教育是以学校教育最具代表性,所以此处先由学校教育的检讨入手。二、学校教育由学校教育的发展方针,可以窥知国家的文化政策,虽然论其实际,学校教育未必掮负教育工作的最大责任。在文化的受容与变容的课题上,学校教材的考察是最好的指标。兹将隋唐中国与新罗、日本的京师学校教材列表如下:[1] 国别学馆别员额教材典据 隋 朝国子学经生140不明,当与唐制类似。隋书卷28太 学经生360同 上同 上四门学经生360同 上同 上 唐 朝 国子学 经生300周礼、仪礼、礼记、毛诗、春秋左氏传,每经60人,余经(尚书、春秋公羊、谷梁、周易)亦兼习之。孝经、论语皆须兼通。唐六典卷21太学经生500同 上同 上\n四门学经生500同 上同 上 新 罗 国 学 经生400(?)或以礼记、周易、论语、孝经,或以春秋左氏传、毛诗、论语、孝经,或以尚书、论语、孝经、文选,教授之。三国史记卷38 日 本 大学寮 经生400周易、尚书、周礼、仪礼、礼记、毛诗、春秋左氏传,各为一经,孝经、论语皆须兼通。养老学令(大宝学令注云文选、尔雅亦读) 以上各国京师学校的教材,是反映七、八世纪的现况。[2]由上面的比较中,可知当时东亚的官学生不论选读那一种经典,其《孝经》、《论语》都是必读的教材。诸经典,在唐朝细分为九经,日本采用七经,新罗仍用五经,个别之间,略有增删,但基本上不脱儒家的五经形式。其删减的缘故,是因为《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》与《周礼》、《仪礼》,在唐朝选读者较少,日、罗两国乃衡量其国情,酌予减少科目。新罗在三礼方面减去《周礼》、《仪礼》,《春秋》三传方面减去《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》。日本不减三礼,但《春秋》三传方面亦减去《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》。日、韩两国为何会有如此改变?此事当与中国实际施行情况有关。唐玄宗开元八(720)年国子司业李元瓘上书,曰:今明经所习,务在出身,咸以礼记文少,人皆竞读。周礼,经邦之轨则;仪礼,庄敬之楷模;公羊、谷梁,历代崇习。今两监及州县,以独学无友,四经殆绝。(《通典》卷15〈选举典〉)这是开元盛世时候的情况,所谓「四经殆绝」的现象,在中国当不始于开元之际,恐怕自隋及唐初以来就已经存在。日、韩遣唐使节团(含学生、学僧)到玄宗时期已有多次来唐,当熟知唐朝实施情况。所以日、韩两国在制定其学制时,乃针对当前中国的情形,衡量本国需要,而删除上述诸经作为教材。惟唐朝在玄宗开元以后,经过学者们不断呼吁上述四经不可偏废,结果似有所改善。所以日本在八世纪末以后,也将公、谷两传列为小经,成为大学寮教材,至此与唐制完全相同。但日本将公、谷两传列入教材,似有阶段性的变迁。〈养老学令〉《集解》引「穴云」:公羊传、谷梁传不载令,与唐已殊也。但于今读,此时临时行事耳。\n据此,可知日本养老令(按,养老令公布于757年)未列公、谷两传为教材。至「穴云」注解养老令时,已「临时行事」,二传成为学校教材。但〈养老学令〉《集解》引延历十七(798)年三月十六日官符云:「应以春秋公羊、谷梁二传,各为一经,教授学生事。」右得式部省解偁:「案学令云:『教授正业:左传,服虔、杜预注』者。上件二传,弃而不取,是以古来学者,未习其业。而以去宝龟七(776)年,遣唐使明经请益直讲博士正六位上伊与部连家守读习还来,仍以延历三(784)年申官,始令家守讲授三传。虽未有下符,难辄为例。自此厥后,二三学生,有受其业,即以彼传冀预出身。今省欲试,恐违令条,将从抑止,还惜业绝。窃检唐令,诗、书、易、三礼、三传各为一经,广立学官,望请上件二传,各准小经,永听讲授,以弘学业。仍请官裁者,大纳言从三位神王宣。」奉敕依请。所以,至延历十七(798)年三月十六日官符颁下时,乃正式以二传「各准小经,永听讲授」。既曰:「永听讲授」,就不是临时行事,自此以后,公、谷二传比照小经,在大学寮正式讲授,日本的经学教材已与唐制完全相同,成为九经,此即大经:《礼记》、《春秋左氏传》,中经:《毛诗》、《周礼》、《仪礼》,小经:《周易》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》。根据前引延历十七(798)年三月十六日官符,还有数事须要说明者:一、养老令所以未列公、谷两传为教材,根据式部省解文可知系由于「古来学者,未习其业。」此事当受前述中国同时期的影响。二、「穴云」注解养老令时,已「临时行事」,使二传成为学校教材。此事是因为遣唐使伊与部连家守返国后,奏请讲授的缘故,时间在延历三(784)年。也就是说,延历三(784)年以后,大学寮开始讲授三传,但非为定制,而是「临时行事」。三、《令集解》注释家「穴云」出现于何时?历来学说纷纭,或谓延历期(782-805年),或谓延历.弘仁年间(782-823年),或谓弘仁.天长(810-833年),或谓延历十七(798)年以前。[3]但由上面之记载看来,可知当设定在延历三(784)年以后,十七(798)年以前,盖「穴云」看来不知有延历十七(798)年三月十六日官符新规定的缘故。[4]至于新罗情况如何,由于史载不明,无法知其详。但整个说来,新罗在统一半岛以后,即682年所建立的国学规模及其教材范围,一开始似稍小于日本的大宝(701年)、养老令(757年)所见的大学寮规模。虽是如此,两者对唐制的吸收与发展,则相当雷同。例如两者的学校制度大致相当,其中央官学除以经学教育为主而外,都格外重视算学教育,显然两者是针对当前国计民生之需要而设计的,具有现实的实用目的,有如今日东方吸收西方文明时格外重视实用性的做法一样。至于两国学制,有无相互影响,不甚明了。以创置时间而言,统一新罗学制之完成较早于日本大宝、养老学制,因此,日本在建置大宝、养老学制时,仍不排除参考新罗学制之可能性。[5]\n《文选》一科,新罗国学与日本大学寮(养老〈选叙令〉)规定为必读。唐朝官学虽无规定《文选》作为教材,惟《文选》在民间甚为流传,这当是罗、日两国取作教材之依据所在。新罗如后述的强首「就师读孝经、曲礼、尔雅、文选。」(《三国史记》卷46本传)此处的「师」,可能为私塾之师,但也有可能是国学之师。就日本而言,如藤原常嗣「少游大学,涉猎史汉,谙诵文选,又好属文,兼能隶书。」(《续日本后纪》卷9承和七年,840年,四月戊辰条)藤原诸成「谙诵文选上帙,学中号为三杰。」(《文德实录》卷8齐衡三年,851年,四月庚寅条)由此看来,唐、罗、日之官学出身的士人,都以《孝经》、《论语》与儒家五经作为基本教材,所以他们的学养基本上是相通的。在唐朝,贡举科目中尚有五经举,例如张嘉贞在弱冠时即以五经举,到玄宗开元年间仕至宰相。(《旧唐书》卷99张嘉贞传)在教学上,当时日本大学寮与佛门寺院的教学,起初还用汉音教学,新罗的国学或许亦如此。就实例而言,如日本大宝三(706)年七月,藤原武智麻吕出任大学头,其《(藤原)家传》下(僧延庆撰,收入《宁乐遗文》下卷)曰:公(藤原武智麻吕)屡入学官,聚集儒生,吟咏诗书,披玩礼易,揄扬学校,训导子衿,文学之徒,各勤其业。这是日本大学寮初期实施儒教教育的实况。空海游大学时,从直讲味酒净成读《毛诗》、《左传》、《尚书》,问学《春秋左氏传》于冈田博士,终致博览经史。藤原三守入大学,受习五经。善友颖主入学读经,颇通义理。滋善宗人从大学博士御船宿祢氏主受三礼。山口西成入学于大学,以春秋名家,兼善《毛诗》、《周易》等。这是八、九世纪之际,日本大学寮传授经学的概况。[6]新罗方面,由于典籍亡佚,所知不多,只能由《三国史记》窥知一、二,其卷14〈金仁问传〉,记载仁问在幼小时「就学」,「多读儒家之书,兼涉老庄浮屠之说。」此处的就学,当指入学于国学。仁问是武烈王的第二子,其后,即唐永徽二(651)年,受王命入大唐宿卫,时年二十三。仁问的学养,兼具儒、释、道三教,可想见他入唐宿卫,在与唐人沟通时,宜无困难。另外,官学教材中,虽无明定史书,但唐朝贵族学校的崇文、弘文两馆学生之教材,除读经外,尚须读史,史指《史记》、《汉书》、《东观汉记》(永徽令指《后汉书》)、《三国志》(《大唐六典》卷2、4),所谓「三史」即指前三者。[7]刘知几曰:「世之学者,皆先曰五经,次云三史,经史之目,于此分焉。」(《史通》〈内篇.叙事〉)足见史书,尤其三史在当时仍是学者必备的知识。自太宗贞观以来,贡举进士科考试常有要求兼通一史的规定,甚至制科中也有试史的\n规定或题目,如诸科举人、贤良方正、博学科等,到穆宗长庆二(822)年,进而将「三史」、「一史」科规定为贡举常举科目。[8]东亚诸在此种背景下,于经学教材之外,亦逐渐将史书列入必要的教养。例如日本吉备真备留唐归国(日本天平七年,唐朝开元二十三年,735年)后,出任大学寮之大学助(相当于唐朝之国子司业),传授五经、三史等六道学问。(《本朝文粹》卷2〈意见封事〉条所收三善清行「意见十二个条」)到757年进而设置「传生」,以习读「三史」。(《续日本纪》卷20天平宝字符年十一月九日敕)九世纪初(808年)以后,进而在大学寮成立属于史学的纪传科,与儒学、文章、明法、算学并立为五科。[9]因此,日本古代士人通史汉或经史之例亦复不少。如下表:[10] 姓名记事典据纪 深江 「少游大学,略涉史书。」《续日本后纪》卷9承和七年,840年,六月戊辰菅原渍公「年少略涉经史。」《续日本后纪》卷1承和九年,842年,十月丁丑。朝野鹿取「少游大学,颇涉史汉。」 《续日本后纪》卷13承和十年,843年,六月戊辰。和气真纲「少游大学,颇读史传。」 《续日本后纪》卷16承和十三年,846年,九月乙丑。田清田「少入学,略涉经史。」《文德实录》卷7齐衡二年,855年,六月戊辰。山田春城「年十五入学,依未成人,于堂后听讲晋书。」《文德实录》卷10,天安二年,858年,六月己酉。正躬王「幼而聪颖,入学齿冑,涉读史汉,善属文。」《三代实录》卷7贞观五年,863年,五月朔日。利基王「少年入学,颇涉史汉。」 《三代实录》卷12,贞观八年,866年,正月二十四日。\n春澄善绳在承和十(843)年迁文章博士,「于大学讲范晔后汉书,解释流通,无所淹碍。」《三代实录》卷17,贞观十二年,870年,二月十九日。 朝鲜半岛方面,从《周书》〈异域.高丽传〉可知高句丽有书籍曰:「五经、三史、三国志、晋阳秋」;从《旧唐书》〈东夷.高句丽传〉可知高句丽有书籍曰「五经及史记、汉书、范晔后汉书、三国志、孙盛晋春秋[11]、玉篇、字统、字林,又有文选,尤爱重之。」此处虽无说明其藏书处,但可想见当是官学,也就是太学所藏。其从事经史教育亦可想见。百济方面,在四世纪后半,官学教育似已展开,至五、六世纪之际,从《日本书纪》所见,百济不断派遣五经博士赴倭国教学看来,其国内的官学教育事业当是兴盛的。《旧唐书》〈东夷.百济传〉说:「其书籍有五经、子、史」,则百济官学之经史教育当与高句丽类似。新罗虽不明,但相信与上述丽、济两国差不多。三、私学教育私学教育可分为两类,一是家塾教育,一是私家讲学。就儒教传入日本之方式而言,最早是以私学形态传授。有名的百济博士王仁携《论语》、《千字文》抵倭国而传授皇子的故事,其确实时间,学界近来的看法倾向于五世纪初。[12]往后百济陆续派遣五经博士到倭国,不外是传授儒教经典于皇族及氏族子弟。此外,僧侣亦可传授外典,如中臣鎌足与中大兄皇子(即后来的天智天皇)俱曾受业于南渊请安(曾为留隋学问僧)私塾,学习「周孔之教」(《日本书纪》卷24皇极三年正月);群公子亦曾集于僧旻之「堂」,听讲《周易》。(〈家传〉(藤原鎌足传))。凡此都是在学制尚未建立之前的私学教育情形。日本古代学制建立后,诸有力氏族仍有其族塾,例如八世纪末,和气清麻吕之子广世建立了弘文院。但九世纪之际,在大学寮别曹所出现的藤原氏劝学院、橘氏学官院、在原氏奖学院等,是作为各该氏族子弟的住宿及补习之用,与所谓族塾不尽相同。虽是如此,其用以劝勉本族子弟戮力于学业,则无二致。[13]此外,僧空海在十五岁上京,于外戚阿刀大足处学习《孝经》、《论语》;僧最澄幼小时,在近江之国滋贺的「村邑小学」学习。这些都是僧侣原来学习儒教的典型例子。吉备真备留唐返国后,曾建置「二教院」,显然是从事儒、佛一体的教学;空海则创立「综艺种智院」,以比拟「大唐城坊坊开闾塾,普教童稚;县县开乡学,广导青衿」(〈综艺种智院并序〉)的做法,而设置属于的闾塾性质的私学,其为从事外典的儒教教学,宜无争议。[14]\n朝鲜半岛方面,三国时代的私学发展情形,较不清楚。从《旧唐书》等中国史书,可知高句丽至迟在五世纪之际,有所谓「扃堂」教育。扃堂设于各地方的街衢,也就是交通方便之处,对未婚男子实施「诵经习射」的文武合一教育。其诵经的文科教材,根据前述《旧唐书》〈东夷.高句丽传〉,说:「五经及史记、汉书、范晔后汉书、三国志、孙盛晋春秋、玉篇、字统、字林,又有文选,尤爱重之。」看来虽是官学教材,相信也是民间士林流传的教材。无论如何,高句丽时代,借着村落共同体生活,实施似乎具有强制性的地方教育,以强化中央集权。其儒教教材,对于国家实施忠诚教育,当可产生正面的作用。百济的教育事业发展情形,虽不清楚,但从四世纪后半以来,其教育事业当是兴盛的。《周书》卷49〈百济传〉说:「其秀异者,颇解属文。」可见至迟到六世纪后半,百济之秀异者(此处当指贵族阶层子弟),其汉文教养颇为精湛。[15]新罗方面,在还没建置官学以前的民间教育亦不明,或许百济、新罗的村落,都存在着类似于高句丽的扃堂教育。但新罗在六、七世纪之际,盛行「花郎」教育。花郎本是由贵族子弟组成的青年男子集团,这一点与高句丽的扃堂教育是由乡村平民男子组成,是有差别的。花郎(前身曰源花,后来有国仙、仙郎之称)集团的起源,可追溯至三韩时期村落共同体所见的青年男子集会,均属于文武合一的教养。平时是一个教育团体,战时可成为战斗团体。八世纪的金大问《花郎世记》说:「贤佐忠臣此而秀,良将勇卒由是而生。」(《三国史记》卷4引)崔致远〈鸾郎碑序〉亦云:「入则孝于家,出则忠于国」;「处无为之事,行不言之教」;「诸恶莫作,诸善奉行」。(同前引书)这些描述,都是在说明花郎道是实施儒、释、道三教的教育。八世纪中叶,新罗实施官学教育以后,花郎教育始逐渐衰微。在庆州郊外所发现的有名的「壬申誓石」(壬申年可能是732年),是两位青年(可能是花郎)宣誓在一定时间内要读完「诗、尚书、礼、传」之经典,按照前面所说的读经过程,当然必须先读完《孝经》、《论语》,这样的通经水平相当高,也可说相当不容易。此誓石令人注目,其故亦在此。[16]在私家讲学方面,例如有名的强首(?-692年),长大后,有一天,其父想知其志向,问他说:「尔学佛乎?学儒乎?」他回答说:「愚闻之,佛世外教也,愚人间人,安用学佛为?愿学为儒者之道。」他父亲说:「从尔所好。」「遂就师读孝经、曲礼、尔雅、文选。」入仕后,专掌文翰,而「能以书翰致意于中国及丽、济二邦。」(《三国史记》卷46本传)强首此处之从「师」学习儒教,宜指从私学师儒学习儒学。典型的私学,可举薛聪(654-?)为例,聪之父即名僧元晓,所以聪起初是皈依佛门,其后返俗,然后以「方言读九经,训导后生。」(同前引书)薛聪之例,是新罗初次见到以当地语言来研读经书,并从事教学的例子。[17]四、留唐教育\n 唐朝建立后,由于国势昌隆,京师长安乃成为当时学术中心。四邻诸国派遣子弟前来留学者,不绝于途,长安一时成为世界的文化中心。《旧唐书.儒学传序》说太宗贞观之际:「高丽及百济、新罗、高昌、吐蕃等诸国酋长,亦遣子弟入于国学之内。鼓箧而升讲筳者,八千余人,济济洋洋焉,儒学之盛,古昔未之有也。」上举诸国之中,不含日本,究竟当时日本有无派遣学生来留学?按理自隋朝以后,日本已有遣隋使节团到中国,由此至唐朝所派遣的使节团都有留学生与留学僧随行,以留学生而言,每次使节团的随行人数,大约在十数人到二、三十人之间。因此,常理而言,贞观年间,在唐留学的盛况中,日本学生不应该缺席。宋.王谠《唐语林》卷5〈补遗〉云:「学旧六馆,有国子馆、太学馆、四门馆、书馆、律馆、算馆,国子监都领之。……太学诸生三千员,新罗、日本诸国,皆遣子入朝受业。」此处所说的国子监六学旧制,是指玄宗天宝九(750)载尚未建立广文馆以前之制,所以广义而言,可涵盖自贞观以来至玄宗开元年间的情况,这个时候是有日本派遣留学生在国子监就学。有名的吉备真备、大和长冈、阿倍仲麻吕都是在玄宗开元初年随着遣唐使入唐留学。吉备真备留唐十九年(716-735),学得三史、五经、名、刑、算术、阴阳、历道、天文、漏刻、汉音、书道、秘术、杂占等十三道学问。返国后,在大学寮出任大学助(相当于唐朝之国子司业),传授五经、三史、明法、算术、音韵、籀篆等六道。大和长冈在唐是学习刑名之学,显然留学于国子监之律学馆,返国后,曾与真备共同删定律令多条。阿倍仲麻吕在唐学成后,仕于唐,改姓名为朝衡,仕至左散骑常侍、镇南都护。此外,如膳大丘在752年随着遣唐使入唐,在国子监学习儒学,返国后,出任大学助教、博士,对于振兴奈良朝的儒学,颇有贡献。[18]新罗方面,大致说来,每年都派遣留唐学生,每次少者数人,多者可到一、二百人,所以同时间在唐朝的新罗留学生,可累积到一、二百人。在当时各国的留学生中,可说以新罗留学生人数最为庞大,留唐时间也最久(当时唐朝对留学生的留学时限规定为十年)。[19]玄宗开元年间的国子监内,四门馆北廊中甚至有「新罗马道」(崔致远〈遣宿卫学生首领等入朝状〉,收入《东文选》卷47)。中唐以后,新罗人在唐参加贡举及第者甚多。有名的崔致远,在晚唐之际入唐留学,时年十二岁,其后亦在唐登第(宾贡科及第),并仕于唐。[20]结 论传统东亚地区的士人,其学习过程是透过字书而认识汉字,乃至汉音,然后习读童蒙教材(如《千字文》、《蒙求》等),再由《孝经》、《论语》入手,开始接触儒家经典以及史书等。这种情形,其实也是中国自汉朝以来一般士人的学习过程。随着东亚地区的政治、文化交流,使这个地区的教育事业,由私学到官学,逐渐呈现共相。这个共相,简单说,就是儒教主义教育,主要表现在两方面,一是有形的校园设计,属于「庙学」制;一是采用儒家的经典与史书作为\n基本教材,除《孝经》、《论语》而外,就是五经(可析为七经到九经)与三史等。作为士人,就通经而言,并不是每一位都必须通五经,而是以通二经作为基本条件[21],当然通越多越好。其治史者,以三史为多,兼及其它中国正史,帝王学则包括实录。[22]一般说来,士人基本教养为通经,但亦常兼治史,而曰通经史。个人言行,乃至国家行事,以经为据,间参史证,诚如唐武宗会昌五(845)年九月太常博士顾德章不赞成东都建宗庙一事时,说:「近者敕旨,凡以议事,皆须一一据经。若无经文,任以史证。如或经史皆不据者,不得率意而言。」[23]再者,薛放对唐穆宗有关学习经史以及《论语》、《孝经》的一段答话,可作为上述论证的简洁说明。穆宗谓侍臣曰:「朕欲习学经史,何先?」薛放对曰:「经者,先圣之至言,仲尼之所发明,皆天人之极致,诚万代不刊之典也。史记前代成败得失之,亦足鉴其兴亡,然得失相参,是非无准的,固不可为经典比也。」帝曰:「六经所尚不一,志学之士,白首不能尽通,如何得其要?」对曰:「《论语》者六经之菁华,《孝经》者人伦之本,穷理执要,真可谓圣人至言。是以汉朝《论语》首列学官,光武令虎贲之士皆习《孝经》,玄宗亲为《孝经》注解,皆使当时大理,四海乂宁。盖人知孝慈,气感和乐之所致也。」上曰:「圣人以孝为至德要道,其信然乎!」(《旧唐书》卷155薛戎传附其弟薛放传)无论如何,在东亚古代的世界里,士人的教养是有其共通的一面,所以彼此交流频繁。除了可以到中国留学,甚至做官而外,中国的士人也可以到日、韩国家任职乃至于归化。而日、韩彼此之间,也可做学术文化交流。于是传统东亚地区,以中国文化为媒介,自成一个历史世界,这就是所谓的「东亚世界」,有别于同时代的其它历史世界。今日东亚地区的人在一起,尤其是知识分子,即使语言不通,也可透过笔谈作交流(例如九世纪中叶,伟大旅行家僧圆仁初入中国时,就是用笔谈与当地人沟通)。彼此相处,即使初次见面,亦显得格外亲切。这个原因,有一部分我想是来自传统文化具有共相的缘故,使大家在意识形态上,比非东方人容易沟通。[1]有关唐朝与日本古代学制及其教材规定,详细分析参看拙著《日本古代学制与唐制的比较研究》(台北,学海出版社,1986年增订一版。初版发行于1977年),页95-105。隋唐王朝与新罗学制及其教材规定,参看拙著《唐代东亚教育圈的形成》(台北,国立编译馆,1984年),页176-184、310-328。\n[2]表中的新罗,指统一半岛后的新罗王朝。在此前的三国时代,如高句丽、百济,早在四世纪后半叶就已建置官学(高句丽曰太学,百济不明,可能亦曰太学),从事儒教教育,新罗开发较晚,此时之儒教教育尚无所闻,其具体发展,恐须等待统一半岛以后。关于韩国古代的儒学教育,详细参看前引拙著《唐代东亚教育圈的形成》,下篇第一章。[3]各家说法,详细参看井上光贞〈日本律令成立注释书〉(收入井上光贞等校注《律令》,「解说」部分,东京,岩波书店,1976年),页783-786。此处赞同黛弘道氏说。[4]最近的看法,仍主张设定在延历期,此时所出现的「穴云」,属于「原穴记」,由穴太氏家族执笔。穴太内人是弘仁年间的明法博士,因此《令集解》所见的「穴云」,可能有多人执笔。此说颇足参考。参看中嵨宏子〈令集解「穴记」成立年代〉(《神道宗教》153,1993-12),页46-69。此文对各家说亦作了检讨。[5]有关新罗与日本古代学制的关系,详细参看前引拙著《日本古代学制与唐制的比较研究》,页50-53、118-128;前引拙著《唐代东亚教育圈的形成》,页313。[6]详细出处,参看桃裕行《上代学制研究》(东京,吉川弘文馆,1983年复刊,1947年初版),页65、66。[7]关于「三史」问题,学界有许多讨论,参看拙作:〈唐代「三史」的演变〉(《大陆杂志》54-1,1977-1)、雷闻〈唐代的「三史」与三史科〉(《史学史研究》(京)2001-1,亦收入中国人民大学书报资料中心《复印报刊资料.魏晋南北朝隋唐史》2001年第4期,拙稿引文出处据后者)。[8]参看前引雷闻〈唐代的「三史」与三史科〉,页57-61。[9]详细参看拙著《日本古代学制与唐制的比较研究》(台北,学海出版社,1977初版,1986增订一版),第三章,尤其页152、164、166以下诸处。[10]本表参看前引桃裕行《上代学制研究》,页81、94、106以下而作。另外,在大学寮讲授史汉之教官,以及讲毕有所谓「竟宴」(即酒宴)之具体事例(除史汉外,尚包括《后汉书》、《晋书》、《文选》等),可参看久木幸男《日本古代学校研究》(东京,玉川大学出版部,1990),页200-201。[11]孙盛所撰《晋春秋》为原书名,其后因避东晋孝武帝讳而改名为《晋阳秋》(如前引《周书》所载)。\n[12]参看李丙焘《韩国古代史研究》(汉城,博英社,1976),页577。前引拙著《唐代东亚教育圈的形成》,页274。[13]关于日本大学寮别曹性质问题,拙著《日本古代学制与唐制的比较研究》,页196-205有详细讨论,读者可照。[14]有关空海、最澄、吉备真备等人从事私学活动情形,详细参看前引桃裕行《上代学制研究》,第六章〈上代于私学〉。久大幸男《日本古代学校研究》(东京,玉川大学出版部,1990年),第十一章〈古代民众学校二态样〉。[15]有关百济的学术文化活动,参看申滢植《百济史》(汉城,梨花女子大学校出版部,1992年),第六章。[16]有关三国时代的儒教活动,包含高句丽的扃堂教育活动,可参看李基白《新罗时代 国家佛教 儒教》(汉城,韩国研究院,1978年),页124-139。有关新罗花郎及其教育的研究,参看三品彰英《新罗花郎研究》(收入《三品彰英论文集第六卷》,东京,平凡社,1974。初版发行于1943年)。李基东《新罗骨品制社会 花郎徒》(汉城,一潮阁,1984年),尤其是第三篇。申滢植《新罗史》(汉城,梨花女子大学校出版部,1985年),第五章。[17]有关强首与薛聪的教学活动及其思想,参看前引李基白《新罗时代 国家佛教 儒教》,页140-152.[18]以上参看木宫泰彦《日华文化交史》(东京,富山房,1955年初版,1972年三版),页137-168。森克己《遣唐使》(东京,至文堂,1966年发行,1972年重版),113-139。[19]参看严耕望〈新罗留唐学生与僧徒〉(收入严氏着《唐史研究丛稿》,九龙,新亚研究所,民58年),页425-481。[20]有关新罗留唐教育,参看申滢植《韩国古代史 新研究》(汉城,一潮阁,1984年),第五章第二节。同氏《统一新罗史研究》(汉城,三知院出版,1990年),第三章第三节。关于崔致远研究,其古典的代表作为今西龙〈新罗崔致远传〉(收入同氏《新罗史研究》,东京,国书刊行会,1970年,原载《历史地理》2-6,1918-12),页369-387。有关新罗及其后之士人在唐朝及其后各朝登「宾贡科」及第情形,参看拙作〈宾贡科的起源与发展〉(收入史念海主编《唐史论丛》6,西安,陕西人民出版社,1995-10),页68-109。[21]所谓通二经,并不是从五经中任意选通二经,而是有一定的规定,这是由唐制而来。《新唐书.选举志》云:「凡礼记、春秋左氏传为大经,诗、周礼、仪礼为中经,尚书、春秋公羊传、谷梁传为小经。通二经者,大经、小经各一,若中经\n二。」(日本大宝、养老学令之规定,除无列公、谷二传以外,其分经类别与通经办法,皆与唐同。)[22]参看拙作〈隋唐的帝王学〉(收入《中央研究院第二届国际汉学会议论文集》,1989-6),页.613-649。[23]顾德章主张「立庙东都,正经史无据,果从臆说,无乃前后相违也。」(《旧唐书》卷26〈礼仪志〉)即反对东都立宗庙。武宗无采纳德章之议,仍欲于东都修崇宗庙,但未及实行而崩。