- 1.31 MB

- 2021-07-01 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

第

四

节

数列求和、数列的综合应用

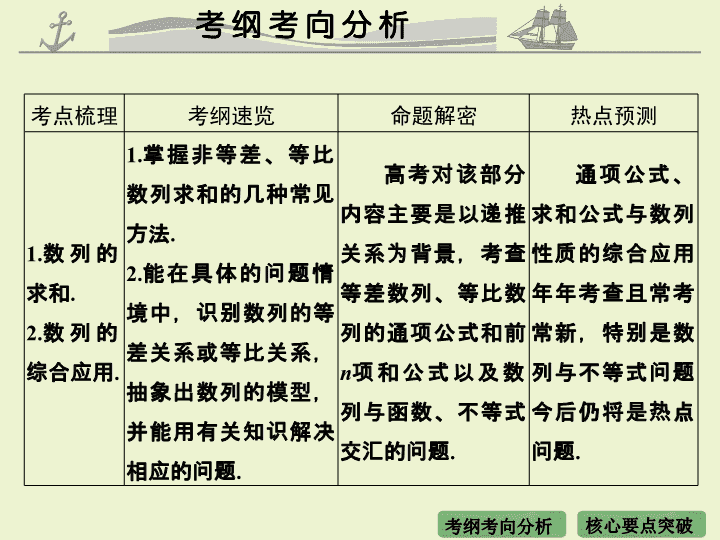

考点梳理

考纲速览

命题解密

热点预测

1.

数列的求和

.

2.

数列的综合应用

.

1.

掌握非等差、等比数列求和的几种常见方法

.

2.

能在具体的问题情境中,识别数列的等差关系或等比关系,抽象出数列的模型,并能用有关知识解决相应的问题

.

高考对该部分内容主要是以递推关系为背景,考查等差数列、等比数列的通项公式和前

n

项和公式以及数列与函数、不等式交汇的问题

.

通项公式、求和公式与数列性质的综合应用年年考查且常考常新,特别是数列与不等式问题今后仍将是热点问题

.

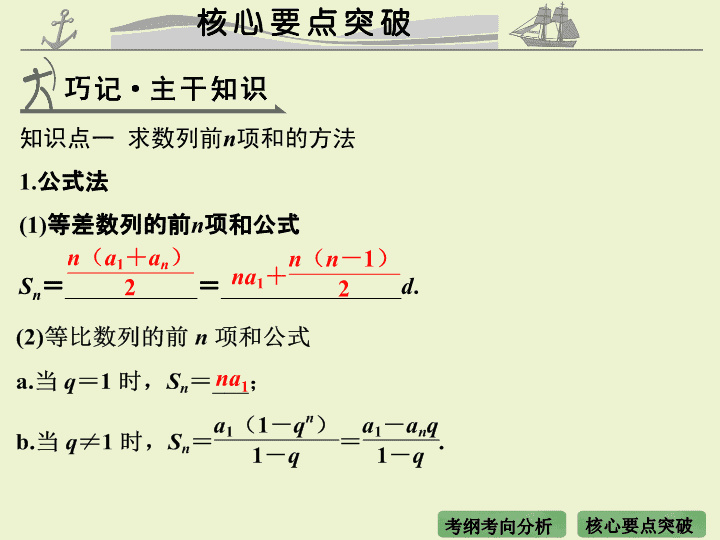

知识点一

求数列前

n

项和的方法

1.

公式法

(1)

等差数列的前

n

项和公式

S

n

=

___________

=

_______________

d

.

na

1

2.

倒序相加法

如果一个数列

{

a

n

}

,首末两端等

“

距离

”

的两项的和相等或等于同一常数,那么求这个数列的前

n

项和即可用倒序相加法,如等差数列的前

n

项和即是用此法推导的

.

3.

错位相减法

如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的,那么这个数列的前

n

项和即可用此法来求,如等比数列的前

n

项和就是用此法推导的

.

4.

裂项相消法

把数列的通项拆成两项之差,在求和时中间的一些项可以相互抵消,从而求得其和

.

5.

分组转化求和法

若一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成,则求和时可用分组转化法,分别求和而后相加减

.

6.

并项求和法

在一个数列的前

n

项和中,可两两结合求解,则称之为并项求和

.

形如

a

n

=

(

-

1)

n

f

(

n

)

类型,可采用两项合并求解

.

例如,

S

n

=

100

2

-

99

2

+

98

2

-

97

2

+

…

+

2

2

-

1

2

=

(100

2

-

99

2

)

+

(98

2

-

97

2

)

+

…

+

(2

2

-

1

2

)

=

(100

+

99)

+

(98

+

97)

+

…

+

(2

+

1)

=

5 050.

知识点二

数列的综合应用

1.

数列应用题常见模型

(1)

等差模型:如果增加

(

或减少

)

的量是一个固定量时,该模型是等差模型,增加

(

或减少

)

的量就是公差

.

(2)

等比模型:如果后一个量与前一个量的比是一个固定的数时,该模型是等比模型,这个固定的数就是公比

.

(3)

递推数列模型:如果题目中给出的前后两项之间的关系不固定,随项的变化而变化,应考虑是

a

n

与

a

n

+

1

之间的递推关系,还是

S

n

与

S

n

+

1

之间的递推关系

.

2.

解答数列应用题的步骤

(1)

审题

——

仔细阅读材料,认真理解题意

.

(2)

建模

——

将已知条件翻译成数学

(

数列

)

语言,将实际问题转化成数学问题,弄清该数列的特征、要求是什么

.

(3)

求解

—

—

求出该问题的数学解

.

(4)

还原

——

将所求结果还原到实际问题中

.

【

名师助学

】

1

.

本部分知识可以归纳为:

(1)

一种思路:一般数列求和

,

应从通项入手

,

若无通项

,

先求通项

,

然后通过对通项变形

,

转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式

,

从而选择合适的方法求和

.

(2)

两点提醒:在利用裂项相消法求和时应注意:

①

在把通项裂开后

,

是否恰好等于相应的两项之差;

②

在正负项抵消后

,是否只剩下了第一项和最后一项,或前面剩下两项,后面也剩下两项

.

2

.

通过数列通项公式观察数列特点和规律

,

在分析数列通项的基础上

,

判断求和类型

,

寻找求和的方法

,

或拆为基本数列求和

,

或转化为基本数列求和

.

求和过程中同时要对项数作出准确判断

.

方法

1

数列的求和问题

(1)

一般的数列求和,应从通项入手,若无通项,先求通项,然后通过对通项变形,转化为与特殊数列有关或具备某种方法适用特点的形式,从而选择合适的方法求和

.

(2)

解决非等差、等比数列的求和,主要有两种思路:

①

转化的思想,即将一般数列设法转化为等差或等比数列,这一思想方法往往通过通项分解或错位相减来完成;

②

不能转化为等差或等比数列的数列,往往通过裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等来求和

.

方法

2

以数列为背景的信息题

解决新信息问题的关键是要认真审题,全面读懂

“

吃透

”

题目中的条件和新信息,然后按照信息的要求逐步论证和推导,并结合所要求的问题,找出解决的适当方法

.

由于这类题目平时训练的较少,学生不适应,失分较多

.

答案

C

[

创新点拨

]

本题有以下创新点:

(1)

本题为新定义问题

,

命题背景新颖

.

(2)

本题为交汇性问题

,

将数列与函数相结合命题

,

命题角度新

.

[

点评

]

(1)

本题解题的关键是抓住新定义中

“

对任意给定的等比数列

{

a

n

}

”

这一条件将问题特殊化

,

即取特殊的等比数列

a

n

=

2

n

,

可使问题迎刃而解

.

(2)

对于这类问题

,

我们首先应弄清问题的本质

,

然后根据等差数列、等比数列的性质以及解决数列问题时常用的方法即可解决

.