- 414.50 KB

- 2021-07-02 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

2016-2017学年宁夏六盘山高中高二(上)期中化学试卷

一、选择题(共25小题,每题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1.2010年诺贝尔化学奖授予理查德•海克等三位科学家,以表彰他们在“钯催化交叉偶联”方面的研究.下面关于催化剂的说法正确的是( )

A.催化剂只改变反应的正反应速率

B.催化剂通过升高反应的活化能来加快反应速率

C.催化剂能够改变反应的反应热

D.催化剂不能改变反应物的转化率

2.有关化学反应的说法中,正确的是( )

A.自发反应都是放热反应

B.自发反应都是熵增大的反应

C.能自发进行的吸热反应一定是熵增大的反应

D.焓变大于0而熵变小于0的反应肯定自发

3.用于净化汽车尾气的反应:2NO(g)+2CO(g)⇌2CO2(g)+N2(g),已知该反应速率极慢,570K时平衡常数为1×1059.下列说法正确的是( )

A.装有尾气净化装置的汽车排出的气体中一定不再含有NO或CO

B.提高尾气净化效率的常用方法是升高温度

C.提高尾气净化效率的最佳途径是研制高效催化剂

D.570K时该反应正向进行的程度很大,故使用催化剂并无实际意义

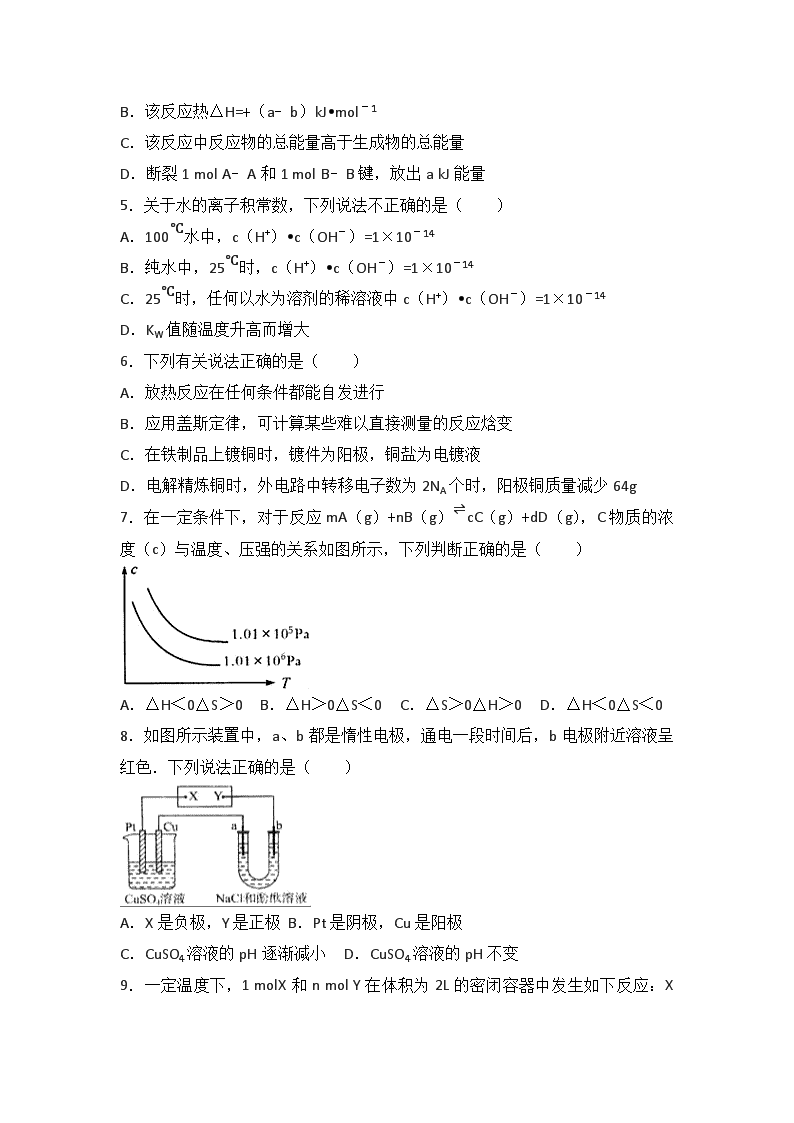

4.已知化学反应A2(g)+B2(g)═2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是( )

A.每生成2分子AB吸收b kJ热量

B.该反应热△H=+(a﹣b)kJ•mol﹣1

C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量

D.断裂1 mol A﹣A和1 mol B﹣B键,放出a kJ能量

5.关于水的离子积常数,下列说法不正确的是( )

A.100℃水中,c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

B.纯水中,25℃时,c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

C.25℃时,任何以水为溶剂的稀溶液中c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

D.KW值随温度升高而增大

6.下列有关说法正确的是( )

A.放热反应在任何条件都能自发进行

B.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应焓变

C.在铁制品上镀铜时,镀件为阳极,铜盐为电镀液

D.电解精炼铜时,外电路中转移电子数为2NA个时,阳极铜质量减少64g

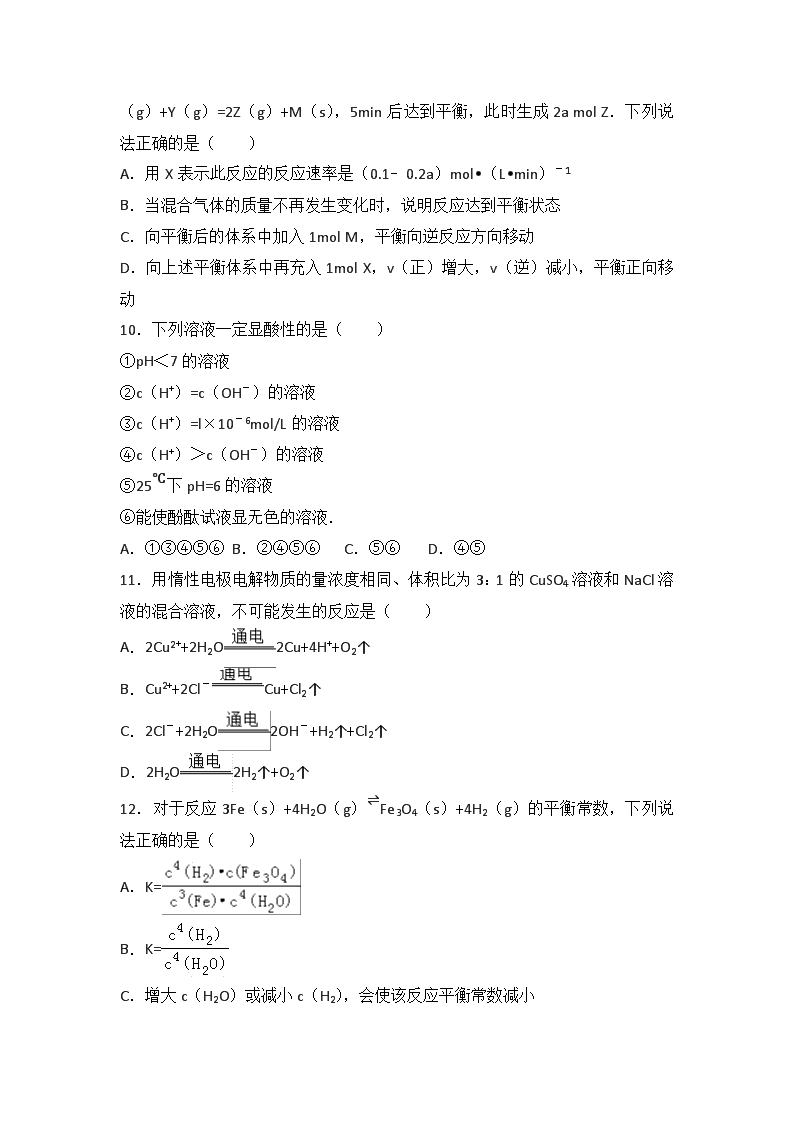

7.在一定条件下,对于反应mA(g)+nB(g)⇌cC(g)+dD(g),C物质的浓度(c)与温度、压强的关系如图所示,下列判断正确的是( )

A.△H<0△S>0 B.△H>0△S<0 C.△S>0△H>0 D.△H<0△S<0

8.如图所示装置中,a、b都是惰性电极,通电一段时间后,b电极附近溶液呈红色.下列说法正确的是( )

A.X是负极,Y是正极 B.Pt是阴极,Cu是阳极

C.CuSO4溶液的pH逐渐减小 D.CuSO4溶液的pH不变

9.一定温度下,1 molX和n mol

Y在体积为2L的密闭容器中发生如下反应:X(g)+Y(g)=2Z(g)+M(s),5min后达到平衡,此时生成2a mol Z.下列说法正确的是( )

A.用X表示此反应的反应速率是(0.1﹣0.2a)mol•(L•min)﹣1

B.当混合气体的质量不再发生变化时,说明反应达到平衡状态

C.向平衡后的体系中加入1mol M,平衡向逆反应方向移动

D.向上述平衡体系中再充入1mol X,v(正)增大,v(逆)减小,平衡正向移动

10.下列溶液一定显酸性的是( )

①pH<7的溶液

②c(H+)=c(OH﹣)的溶液

③c(H+)=l×10﹣6mol/L的溶液

④c(H+)>c(OH﹣)的溶液

⑤25℃下pH=6的溶液

⑥能使酚酞试液显无色的溶液.

A.①③④⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.⑤⑥ D.④⑤

11.用惰性电极电解物质的量浓度相同、体积比为3:1的CuSO4溶液和NaCl溶液的混合溶液,不可能发生的反应是( )

A.2Cu2++2H2O2Cu+4H++O2↑

B.Cu2++2Cl﹣Cu+Cl2↑

C.2Cl﹣+2H2O2OH﹣+H2↑+Cl2↑

D.2H2O2H2↑+O2↑

12.对于反应3Fe(s)+4H2O(g)⇌Fe3O4(s)+4H2(g)的平衡常数,下列说法正确的是( )

A.K=

B.K=

C.增大c(H2O)或减小c(H2),会使该反应平衡常数减小

D.改变反应的温度,平衡常数不一定变化

13.在密闭容器中,反应2X(g)+Y2(g)⇌2XY(g);△H<0,达到甲平衡.在仅改变某一条件后,达到乙平衡,下列分析正确的是( )

A.图I中,甲、乙的平衡常数分别为K1、K2,则K1<K2

B.图Ⅱ中,平衡状态甲与乙相比,平衡状态甲的反应物转化率低

C.图Ⅱ中,t时间是增大了压强

D.图Ⅲ是反应分别在甲、乙条件下达到平衡,说明乙温度高于甲

14.在一定温度下,下列叙述不是可逆反应A(g)+3B(g)⇌2C(g)达到平衡的标志的是( )

①C的生成速率与C的分解速率相等;

②单位时间内amol A生成的同时生成3amol B;

③A、B、C的浓度不再变化;

④容积不变的密闭容器中混合气体的总压强不再变化;

⑤混合气体的物质的量不再变化;

⑥单位时间消耗amol A,同时生成3amol B;

⑦A、B、C的分子数目比为1:3:2.

A.②⑤ B.②⑦ C.①③ D.⑤⑥

15.下列有关热化学方程式书写正确的是( )

已知条件

热化学方程式

A

中和热为57.3kJ/mol

H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)═

BaSO4(s)+2H2O(l)

△H=﹣114.6kJ/mol

B

合成氨反应生成0.1mol NH3时放出a kJ热量

N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)

△H=﹣20a kJ/mol

C

H2的燃烧热为285.8kJ/mol

H2(g)+O2(g)═H2O(g)

△H=﹣285.8kJ/mol

D

碳的燃烧热为393.5kJ/mol

2C(s)+O2(g)═2CO(g)

△H=﹣787kJ/mol

A.A B.B C.C D.D

16.一种新型燃料电池,它以多孔镍板为电极插入KOH溶液中,然后分别向两极上通入乙烷和氧气,其电极反应式为:C2H6+18OH﹣﹣14e﹣=2CO32﹣+12H2O 7H2O+O2+14e﹣=14OH﹣,有关此电池的推断正确的是( )

A.通氧气的电极为负极

B.参加反应的氧气与C2H6的物质的量之比为7:2

C.放电一段时间后,KOH的物质的量浓度不变

D.电解质溶液中,CO32﹣向正极移动

17.100mL0.6mol•L﹣1盐酸加到等体积0.4mol•L﹣1NaOH溶液中,所得溶液中的 pH值是( )

A.0.2 B.0.7 C.1.0 D.2.0

18.在300mL的密闭容器中,放入镍粉并充入一定量的CO气体,一定条件下发生反应:Ni(s)+4CO(g)⇌Ni(CO)4(g),已知该反应平衡常数与温度的关系如表:

温度/℃

25

80

230

平衡常数

5×104

2

1.9×10﹣5

下列说法不正确的是( )

A.上述生成Ni(CO)4(g)的反应为放热反应

B.25℃时反应Ni(CO)4(g)⇌Ni(s)+4CO(g)的平衡常数为2×10﹣5

C.在80℃时,测得某时刻,Ni(CO)4(g)、CO浓度均为0.5 mol/L,则此时v(正)>v(逆)

D.80℃达到平衡时,测得n(CO)=0.15mol,则Ni(CO)4的平衡浓度为0.125 mol/L

19.下列不能用勒夏特列原理解释的是( )

①盛满二氧化氮的烧瓶浸入热水中颜色变深 ②

新制的氯水在光照条件下颜色变浅

③在H2、I2和HI组成的平衡体系中,加压,混合气体颜色变深 ④可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气

⑤高锰酸钾溶液加水稀释后颜色变浅 ⑥加催化剂有利于氨氧化反应

⑦500℃左右比室温更有利于合成氨的反应 ⑧收集氯气用排饱和食盐水的方法.

A.②③⑤⑥ B.③⑤⑥⑧ C.③⑤⑥⑦ D.④⑥⑦⑧

20.已知可逆反应:4NH3(g)+5O2(g)⇌4NO(g)+6H2O(g)△H=﹣1025kJ•mo1﹣l. 若反应物起始物质的量相同,下列关于该反应的示意图不正确的是( )

A. B. C. D.

21.2molA与2molB混合于2L的密闭容器中发生如下反应:2A(g)+3B(g)⇌2C(g)+zD(g),2s后A的转化率为50%,测得v(D)=0.25mol/(L•s),下列推断正确的是( )

A.v(c)=0.2mol/(L•s)

B.z=3

C.B的转化率为75%

D.反应前与2s后容器的压强比为4:3

22.现有两瓶温度分别为15℃和45℃,pH均为l的硫酸溶液,下列有关说法不正确的是( )

A.两溶液中的c(OH﹣)相等

B.两溶液中的c(H+)相同

C.等体积两种溶液中和碱的能力相同

D.两溶液中的c(H2SO4)基本相同

23.三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42﹣可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室.下列叙述正确的是( )

A.通电后中间隔室的SO42﹣离子向正极迁移,正极区溶液pH增大

B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品

C.负极反应为2H2O﹣4e﹣=O2+4H+,负极区溶液pH降低

D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.5mol的O2生成

24.在密闭容器中通入A、B两种气体,在一定条件下反应:2A(g)+B(g)⇌2C(g);

△H<0.达到平衡后,改变一个条件(X),下列量(Y)的变化一定符合图中曲线的是( )

X

Y

A

再加入A

B的转化率

B

再加入C

A的转化率

C

增大压强

A的质量分数

D

升高温度

混合气体平均摩尔质量

A.A B.B C.C D.D

25.一定温度下,在3个体积均为1.0L的恒容密闭容器中反应2H2(g)+CO(g)⇌CH3OH(g)达到平衡,测得有关数据如表所示,下列说法正确的是( )

容器

温度/k

物质的起始浓度/mol•L﹣1

物质的平衡浓度/mol•L﹣1

c(H2)

c(CO)

c(CH3OH)

c(CH3OH)

Ⅰ

400

0.20

0.10

0

0.080

Ⅱ

400

0.40

0.20

0

Ⅲ

500

0

0

0.10

0.025

A.该方应的正反应吸热

B.达到平衡时,容器Ⅰ中反应物转化率比容器Ⅱ中的大

C.达到平衡时,容器Ⅱ中c(H2)大于容器Ⅲ中c(H2)的两倍

D.达到平衡时,容器Ⅲ中的反应速率比容器Ⅰ中的大

二、非选择题(共50分)

26.(1)在一定条件下N2和H2完全反应生成1molNH3放热46.0kJ热量.写出氨分解为氢气和氮气的热化学方程式

(2)已知下列两个热化学方程式:H2O(I)═H2O(g)△H═+285.8kJ/mol

C3H8(g)+5O2(g)═3CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣2220kJ/mol

则0.5mol丙烷燃烧生成CO2和气态水时释放的热量为 .

(3)(1)已知:TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol﹣1

2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221kJ•mol﹣1

写出TiO2和焦炭、氯气反应生成TiCl4和CO气体的热化学方程式: .

(4)科学家已获得了极具理论研究意义的N4分子,其结构为正四面体如图所示),与白磷分子相似.已知断裂1molN﹣N键吸收193kJ热量,断裂1molN≡N键吸收941kJ热量,则 1mol N4气体转化为2mol N2时要放出 kJ能量

(5)有机化合物常用作燃料电池,甲烷是常用的燃料之一,若甲烷燃料电池中电解质溶液为KOH溶液,电池放电时是将 能转化为 能,其负极反应式为: .

27.在25℃时,用石墨电极电解2.0L 2.5mol.L﹣1CuSO4溶液,如有0.2mol电子发生转移,请回答下列问题:

(1)阳极发生反应 (填“氧化”或“还原”),电极反应式为 .

(2)电解后得到的铜的质量是 ,得到氧气的体积是 (标准状况).

(3)如用等质量的两块铜片代替石墨作电极,电解后两铜片的质量相差 .

28.下表是某兴趣小组通过实验获得的相同体积足量稀硫酸与铁反应的实验数据:

实验

序号

金属

质量/g

金属

状态

c(H2SO4) mol/L

实验

温度/℃

金属消失

的时间/s

1

0.10

丝

0.7

20

250

2

0.10

丝

1.0

20

200

3

0.10

粉末

1.0

20

125

4

0.10

粉末

1.0

30

50

分析上述数据,回答下列问题:

(1)反应的离子方程式: ;

(2)①实验1、2可得出的结论是,硫酸浓度越 ,反应速率越慢;

②实验2、3可得出的结论是反应物接触面越大,反应速率越 ;

③实验3、4可得出的结论是温度越 ,反应速率越快.

(3)①用铁粉和稀硫酸反应制取H2,实验过程中绘制出生成H2的体积(V)与时间(t)的关系如图所示. 试分析判断OE段、EF段、FG段、GH段反应速率(分别用v (OE)、v (EF)、v (FG)、v (GH)表示)最快时段是 .

A.v (OE) B.v (EF)

C.v (FG) D.v (GH)

②1min内反应较慢的原因是: ;一段时间后反应明显加快的原因是 .

29.CO是现代化工生产的基础原料,下列有关问题都和CO的使用有关.

(1)工业上可利用CO生产乙醇:2CO(g)+4H2(g)⇌CH3CH2OH(g)+H2

O(g)△H1

又已知:H2O(l)═H2O(g)△H2

CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)△H3

工业上也可利用CO2(g)与H2(g)为原料合成乙醇:2CO2(g)+6H2(g)⇌CH3CH2OH(g)+3H2O(l)△H

则:△H与△H1、△H2、△H3之间的关系是:△H= .

(2)一定条件下,H2、CO在体积固定的密闭容器中发生如下反应:4H2(g)+2CO(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g),

下列选项能判断该反应达到平衡状态的依据的有 .

A.2v(H2)=v(CO)

B.CO的消耗速率等于CH3OCH3的生成速率

C.容器内的压强保持不变

D.混合气体的密度保持不变

E.混合气体的平均相对分子质量不随时间而变化

(3)工业可采用CO与H2反应合成再生能源甲醇,反应如下:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)在一容积可变的密闭容器中充有10molCO和20molH2,在催化剂作用下发生反应生成甲醇.CO的平衡转化率(α)与温度(T)、压强(p)的关系如(图1)所示.

①合成甲醇的反应为 (填“放热”或“吸热”)反应.

②A、B、C三点的平衡常数KA、KB、KC的大小关系为 .

③若达到平衡状态A时,容器的体积为10L,则在平衡状态B时容器的体积为 L.

④(图2)中虚线为该反应在使用催化剂条件下关于起始氢气与CO投料比和CO平衡转化率的关系图. 当其条件完全相同时,用实线画出不使用催化剂情况下CO平衡转化率的示意图.

⑤CO的平衡转化率(α)与温度(T)、压强(p)的关系如(图3)所示,实际生产时条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是 .

2016-2017学年宁夏六盘山高中高二(上)期中化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(共25小题,每题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)

1.2010年诺贝尔化学奖授予理查德•海克等三位科学家,以表彰他们在“钯催化交叉偶联”方面的研究.下面关于催化剂的说法正确的是( )

A.催化剂只改变反应的正反应速率

B.催化剂通过升高反应的活化能来加快反应速率

C.催化剂能够改变反应的反应热

D.催化剂不能改变反应物的转化率

【考点】催化剂的作用.

【分析】催化剂在化学反应中可降低反应的活化能以提高反应速率,但不能改变反应热,不能改变平衡移动,只与反应速率有关.

【解答】解:A.催化剂能同等程度地改变正逆反应速率,故A错误;

B.催化剂在化学反应中降低反应的活化能,故B错误;

C.反应热只与反应的始末状态有关,与催化剂不能改变反应热,故C错误;

D.催化剂不能改变反应的平衡状态,则不能改变反应物的转化率,故D错误.

故选D.

2.有关化学反应的说法中,正确的是( )

A.自发反应都是放热反应

B.自发反应都是熵增大的反应

C.能自发进行的吸热反应一定是熵增大的反应

D.焓变大于0而熵变小于0的反应肯定自发

【考点】焓变和熵变.

【分析】化学反应是否能自发进行,取决于焓变和熵变,根据△G=△H﹣T•△S,如△G<0,则反应能自发进行.

【解答】解:A、放热反应△H<0,高温下熵变减小的反应,可能△H﹣T△S>0,放热反应不都是自发反应,故A错误;

B、△S为正值的吸热反应在低温下可能是非自发进行的反应,所以反应不都是自发反应,故B错误;

C、能自发进行的吸热反应△H>0,一定是熵增大的反应,满足△G=△H﹣T•△S<0,故C正确;

D、焓变大于0而熵变小于0的反应,△H>0,△S<0,△G=△H﹣T•△S>0,反应一定不能自发进行,故D错误;

故选C.

3.用于净化汽车尾气的反应:2NO(g)+2CO(g)⇌2CO2(g)+N2(g),已知该反应速率极慢,570K时平衡常数为1×1059.下列说法正确的是( )

A.装有尾气净化装置的汽车排出的气体中一定不再含有NO或CO

B.提高尾气净化效率的常用方法是升高温度

C.提高尾气净化效率的最佳途径是研制高效催化剂

D.570K时该反应正向进行的程度很大,故使用催化剂并无实际意义

【考点】化学反应速率的影响因素;催化剂的作用.

【分析】A.根据可逆反应的特点判断;

B.尾气温度已经很高,再升高温度的意义不大;

C.研制高效催化剂可提高反应速率;

D.570K时该反应正向进行的程度很大,但反应速率极慢.

【解答】解:A.该反应为可逆反应,不能完全转化,排出的气体中一定含有NO或CO,故A错误;

B.尾气温度已经很高,再升高温度,反应速率提高有限,且消耗更多能源,意义不大,故B错误;

C.研制高效催化剂可提高反应速率,解决反应极慢的问题,有利于尾气的转化,故C正确;

D.570K时该反应正向进行的程度很大,但反应速率极慢,既然升高温度不切实际,应从催化剂的角度考虑,故D错误.

故选C.

4.已知化学反应A2(g)+B2(g)═2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是( )

A.每生成2分子AB吸收b kJ热量

B.该反应热△H=+(a﹣b)kJ•mol﹣1

C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量

D.断裂1 mol A﹣A和1 mol B﹣B键,放出a kJ能量

【考点】反应热和焓变.

【分析】由图象可知,反应物总能量小于生成物总能量,为吸热反应,以此解答该题.

【解答】解:A.吸收b kJ热量,应生成2molAB,故A错误;

B.由图象可知该反应热△H=+(a﹣b)kJ•mol﹣1,故B正确;

C.由图象可知,反应物总能量小于生成物总能量,故C错误;

D.断裂化学键吸收能量,故D错误.

故选B.

5.关于水的离子积常数,下列说法不正确的是( )

A.100℃水中,c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

B.纯水中,25℃时,c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

C.25℃时,任何以水为溶剂的稀溶液中c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14

D.KW值随温度升高而增大

【考点】水的电离.

【分析】A、升高温度,促进水的电离;

B、Kw的值只和温度有关;

C、Kw的值只和温度有关;

D、升高温度,促进水的电离.

【解答】解:A、25℃时,c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14,而升高温度,促进水的电离,故在100℃时,c(H+)•c(OH﹣)>1×10﹣14,故A错误;

B、Kw的值只和温度有关,故只要在25℃,c(H+)•c(OH﹣)恒等于1×10﹣14,故B正确;

C、Kw的值只和温度有关,故25℃时,任何以水为溶剂的稀溶液中c(H+)•c(OH﹣)=1×10﹣14,故C正确;

D、升高温度,促进水的电离,故温度越高,kw的值越大,故D正确.

故选A.

6.下列有关说法正确的是( )

A.放热反应在任何条件都能自发进行

B.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应焓变

C.在铁制品上镀铜时,镀件为阳极,铜盐为电镀液

D.电解精炼铜时,外电路中转移电子数为2NA个时,阳极铜质量减少64g

【考点】吸热反应和放热反应;原电池和电解池的工作原理.

【分析】A、根据放热反应有些在常温下能发生,有些需要加热才能发生;

B、根据盖斯定律的应用;

C、根据电镀原理;

D、依据电解精炼铜的原理和电极反应分析计算.

【解答】解:A、放热反应有些在常温下能发生,有些需要加热才能发生,故A错误;

B、应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应焓变,故B正确;

C、在铁制品上镀铜时,纯铜应为阳极,待镀制品为阴极,铜盐为电镀液,故C错误;

D、电解精炼铜时阳极发生的电极反应:Cu﹣2e﹣=Cu2+,Fe﹣2e﹣=Fe2+

,Zn﹣2e﹣=Zn2+,Ni﹣2e﹣=Ni2+,阴极电极反应为Cu2+2e﹣=Cu,若阴极得到电子数为2NA个,依据电子守恒,阳极失去的电子物质的量为2mol,为四种金属共失去的电子,不是铜失电子物质的量,固体质量减少不是64g,故D错误;

故选B.

7.在一定条件下,对于反应mA(g)+nB(g)⇌cC(g)+dD(g),C物质的浓度(c)与温度、压强的关系如图所示,下列判断正确的是( )

A.△H<0△S>0 B.△H>0△S<0 C.△S>0△H>0 D.△H<0△S<0

【考点】化学平衡建立的过程;化学平衡的影响因素.

【分析】采取定一议二法分析,由图象可知,压强一定时,温度越高,C物质的浓度越小,说明升高温度平衡向逆反应移动;温度一定时,压强越高,C物质的浓度越小,说明增大压强平衡向逆反应移动,据此判断.

【解答】解:由图可知:压强一定时,温度越高,C物质的浓度越小,说明升高温度平衡向逆反应移动,升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为放热反应,即△H<0;

温度一定时,压强越高,C物质的浓度越小,说明增大压强平衡向逆反应移动,增大压强平衡向体积减小的方向移动,即△S>0.

故选A.

8.如图所示装置中,a、b都是惰性电极,通电一段时间后,b电极附近溶液呈红色.下列说法正确的是( )

A.X是负极,Y是正极 B.Pt是阴极,Cu是阳极

C.CuSO4溶液的pH逐渐减小 D.CuSO4溶液的pH不变

【考点】原电池和电解池的工作原理.

【分析】a、b都是惰性电极,通电一段时间后,b极附近溶液呈红色,则b电极上氢离子放电生成氢气,同时电极附近有氢氧根离子生成,则b是阴极、a是阳极,所以Y是负极、X是正极,Cu是阴极,电解时,硫酸铜溶液中阳极上氢氧根离子失电子、阴极上铜离子得电子,据此分析解答.

【解答】解:a、b都是惰性电极,通电一段时间后,b极附近溶液呈红色,则b电极上氢离子放电生成氢气,同时电极附近有氢氧根离子生成,则b是阴极、a是阳极,所以Y是负极、X是正极,Cu是阴极,Pt为阳极,

A.通过以上分析知,Y是负极、X是正极,故A错误;

B.通过以上分析知,Cu是阴极,Pt为阳极,故B错误;

C.电解过程中CuSO4溶液里,阳极上氢氧根离子失电子,阳极附近同时生成氢离子,所以CuSO4溶液的pH逐渐减小,故C正确;

D.电解过程中CuSO4溶液里,阳极上氢氧根离子失电子,阳极附近同时生成氢离子,所以CuSO4溶液的pH逐渐减小,故D错误;

故选C.

9.一定温度下,1 molX和n mol Y在体积为2L的密闭容器中发生如下反应:X(g)+Y(g)=2Z(g)+M(s),5min后达到平衡,此时生成2a mol Z.下列说法正确的是( )

A.用X表示此反应的反应速率是(0.1﹣0.2a)mol•(L•min)﹣1

B.当混合气体的质量不再发生变化时,说明反应达到平衡状态

C.向平衡后的体系中加入1mol M,平衡向逆反应方向移动

D.向上述平衡体系中再充入1mol X,v(正)增大,v(逆)减小,平衡正向移动

【考点】化学平衡的影响因素.

【分析】

A.利用物质的量变化量之比等于化学计量数之比计算X的物质的量变化量,再根据v=计算;

B.随反应进行,反应混合气体的质量减小,混合气体的质量不变,说明到达平衡;

C.固体对化学反应速率和化学平衡都没有影响;

D.再充入1molX,反应物的浓度增大,生成物的浓度不变,所以v(正)增大,v(逆)不变,平衡向正反应移动.

【解答】解:A.5min后达到平衡,生成2amolZ,则参加反应的X的物质的量为2amol×=amol,故v(X)==0.1amol/(L•min),故A错误;

B.随反应进行,反应混合气体的质量减小,混合气体的质量不变,说明到达平衡,故B正确;

C.因固体和纯液体改变它的物质的量并不会改变它的浓度,因此化学平衡并不移动,故C错误;

D.向上述平衡体系中再充入1molX,反应物的浓度增大,生成物的浓度不变,所以v(正)增大,v(逆)不变,平衡向正反应移动,故D错误;

故选B.

10.下列溶液一定显酸性的是( )

①pH<7的溶液

②c(H+)=c(OH﹣)的溶液

③c(H+)=l×10﹣6mol/L的溶液

④c(H+)>c(OH﹣)的溶液

⑤25℃下pH=6的溶液

⑥能使酚酞试液显无色的溶液.

A.①③④⑤⑥ B.②④⑤⑥ C.⑤⑥ D.④⑤

【考点】水的电离.

【分析】溶液的酸碱性取决于溶液中c(OH+)、c(H+)的相对大小,如果c(OH+)<c(H+),则溶液呈酸性,如果c(OH+)=c(H+

)则溶液呈中性,溶液c(OH+)>c(H+),则溶液呈碱性.

【解答】解:①温度不知,pH<7的溶液不一定显酸性,如100°CPH=6的溶液为中性,故①错误;

②c(H+)=c(OH﹣)的溶液一定显中性,故②错误;

③c(H+)=l×10﹣6mol/L的溶液可能呈中性,100°C,PH=6的溶液为中性 c(H+)=l×10﹣6mol/L,故③错误;

④c(H+)>c(OH﹣)的溶液一定显酸性,故④正确;

⑤25℃下,PH=7为中性,当pH=6的溶液 一定显酸性,故⑤正确;

⑥常温下酚酞的变色范围为8﹣10,能使酚酞试液显无色的溶液可能为碱性,故⑥错误.

故选D.

11.用惰性电极电解物质的量浓度相同、体积比为3:1的CuSO4溶液和NaCl溶液的混合溶液,不可能发生的反应是( )

A.2Cu2++2H2O2Cu+4H++O2↑

B.Cu2++2Cl﹣Cu+Cl2↑

C.2Cl﹣+2H2O2OH﹣+H2↑+Cl2↑

D.2H2O2H2↑+O2↑

【考点】电解原理.

【分析】用惰性电极电解物质的量浓度之比为3:1的CuSO4和NaCl的混合溶液,电解过程分为:

第一阶段,阳极上氯离子放电、阴极上铜离子放电;

第二阶段:阳极上氢氧根离子放电,阴极上铜离子放电;

第三阶段:阳极上氢氧根离子放电,阴极上氢离子放电.

【解答】解:用惰性电极电解物质的量浓度之比为3:1的CuSO4和NaCl的混合溶液,设溶液体积为1L,硫酸铜浓度为1mol/L,氯化钠浓度为1mol/L,则n(CuSO4)=n(Cu)=3mol,n(NaCl)=n(Cl﹣)=1mol,

根据转移电子守恒,第一阶段:阳极上氯离子放电,阴极上铜离子放电,转移1mol电子时析出0.5mol铜离子,所以Cu离子还剩余5.5mol,则此时发生的电池反应式为B;

第二阶段:阴极上氢离子放电,阳极上铜离子放电,当铜离子完全析出前,发生的电池反应式为A;

第三阶段:阴极上氢离子放电,阳极上氢氧根离子放电生成氧气,所以发生的电池反应式为D;

故选:C.

12.对于反应3Fe(s)+4H2O(g)⇌Fe3O4(s)+4H2(g)的平衡常数,下列说法正确的是( )

A.K=

B.K=

C.增大c(H2O)或减小c(H2),会使该反应平衡常数减小

D.改变反应的温度,平衡常数不一定变化

【考点】化学平衡常数的含义.

【分析】A、平衡常数是利用生成物平衡浓度幂次方乘积除以反应物平衡浓度幂次方乘积得到,固体和纯液体不写入表达式;

B、平衡常数是利用生成物平衡浓度幂次方乘积除以反应物平衡浓度幂次方乘积得到,固体和纯液体不写入表达式;

C、平衡常数随温度变化,不随浓度变化;

D、反应过程中一定伴随能量变化,改变温度平衡一定发生变化,平衡常数变化.

【解答】解:A、平衡常数是利用生成物平衡浓度幂次方乘积除以反应物平衡浓度幂次方乘积得到,固体和纯液体不写入表达式,平衡常数表达式为:K=,故A错误;

B、平衡常数是利用生成物平衡浓度幂次方乘积除以反应物平衡浓度幂次方乘积得到,固体和纯液体不写入表达式,平衡常数表达式为:K=,故B正确;

C、平衡常数随温度变化,不随浓度变化,增大c(H2O)或减小c(H2),该反应平衡常数不变,故C错误;

D、反应过程中一定伴随能量变化,改变温度平衡一定发生变化,平衡常数一定变化,故D错误;

故选B.

13.在密闭容器中,反应2X(g)+Y2(g)⇌2XY(g);△H<0,达到甲平衡.在仅改变某一条件后,达到乙平衡,下列分析正确的是( )

A.图I中,甲、乙的平衡常数分别为K1、K2,则K1<K2

B.图Ⅱ中,平衡状态甲与乙相比,平衡状态甲的反应物转化率低

C.图Ⅱ中,t时间是增大了压强

D.图Ⅲ是反应分别在甲、乙条件下达到平衡,说明乙温度高于甲

【考点】化学反应速率与化学平衡图象的综合应用.

【分析】该可逆反应是反应前后气体体积减小的放热反应,

A.图I中,改变条件,平衡向正反应方向移动,改变条件时反应速率与原来平衡点没有接触点,说明改变的条件是增大压强,平衡常数只与温度有关,温度不变,化学平衡常数不变;

B.该反应前后气体体积计量数之和改变,图II中,改变条件平衡不移动,说明加入的是催化剂;

C.该反应前后气体体积计量数之和改变,图II中,改变条件平衡不移动,说明加入的是催化剂;

D.如果改变的条件是温度,根据“先拐先平数值大”知,则乙温度高于甲.

【解答】解:该可逆反应是反应前后气体体积减小的放热反应,

A.图I中,改变条件,平衡向正反应方向移动,改变条件时反应速率与原来平衡点没有接触点,说明改变的条件是增大压强,平衡常数只与温度有关,温度不变,化学平衡常数不变,所以K1=K2,故A错误;

B.该反应前后气体体积计量数之和改变,图II中,改变条件正逆反应速率相等,平衡不移动,说明加入的是催化剂,故B错误;

C.根据B知,改变的条件是催化剂,故C错误;

D.该反应的正反应是放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,则产物含量减少,如果改变的条件是温度,根据“先拐先平数值大”知,则乙温度高于甲,故D正确;

故选D.

14.在一定温度下,下列叙述不是可逆反应A(g)+3B(g)⇌2C(g)达到平衡的标志的是( )

①C的生成速率与C的分解速率相等;

②单位时间内amol A生成的同时生成3amol B;

③A、B、C的浓度不再变化;

④容积不变的密闭容器中混合气体的总压强不再变化;

⑤混合气体的物质的量不再变化;

⑥单位时间消耗amol A,同时生成3amol B;

⑦A、B、C的分子数目比为1:3:2.

A.②⑤ B.②⑦ C.①③ D.⑤⑥

【考点】化学平衡状态的判断.

【分析】

根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态.

【解答】解:①C的生成速率与C的分解速率相等,说明正逆反应速率相等,反应达平衡状态,故正确;

②单位时间内amol A生成的同时生成3amol B,都体现逆反应方向,故错误;

③A、B、C的浓度不再变化,说明正逆反应速率相等,反应达平衡状态,故正确;

④容积不变的密闭容器中混合气体的总压强不再变化,说明气体的总物质的量不变,反应达平衡状态,故正确;

⑤混合气体的物质的量不再变化,说明正逆反应速率相等,反应达平衡状态,故正确;

⑥单位时间消耗amol A,等效于消耗3amol B同时生成3amol B,故正确;

⑦平衡时A、B、C的分子数目比可能为1:3:2,也可能不是1:3:2,与各物质的初始浓度及转化率有关,故错误;

故选B.

15.下列有关热化学方程式书写正确的是( )

已知条件

热化学方程式

A

中和热为57.3kJ/mol

H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)═

BaSO4(s)+2H2O(l)

△H=﹣114.6kJ/mol

B

合成氨反应生成0.1mol NH3时放出a kJ热量

N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)

△H=﹣20a kJ/mol

C

H2的燃烧热为285.8kJ/mol

H2(g)+O2(g)═H2O(g)

△H=﹣285.8kJ/mol

D

碳的燃烧热为393.5kJ/mol

2C(s)+O2(g)═2CO(g)

△H=﹣787kJ/mol

A.A B.B C.C D.D

【考点】热化学方程式.

【分析】A.生成硫酸钡沉淀也会放出热量;

B.生成0.1mol NH3时放出a kJ热量,则生成2mol氨气放出的热量为20a kJ,注明物质的聚集状态与反应热书写热化学方程式;

C.氢气燃烧热是通常条件下1mol氢气燃烧生成液态水放出的热量;

D.碳的燃烧热是通常条件下1mol碳完全燃烧生成二氧化碳气体放出的热量.

【解答】解:A.中和热为57.3kJ/mol,生成硫酸钡沉淀也会放出热量,H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)═BaSO4(s)+2H2O(l),△H<﹣114.6kJ/mol,故A错误;

B.生成0.1mol NH3时放出a kJ热量,则生成2mol氨气放出的热量为20a kJ,热化学方程式为N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=﹣20a kJ/mol,故B正确;

C.氢气燃烧热是通常条件下1mol氢气燃烧生成液态水放出的热量,热化学方程式为:H2(g)+O2(g)═H2O(l)△H=﹣285.8kJ/mol,故C错误;

D.碳的燃烧热是通常条件下1mol碳完全燃烧生成二氧化碳气体放出的热量,热化学方程式为:C(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣393.5kJ/mol,故D错误,

故选:B.

16.一种新型燃料电池,它以多孔镍板为电极插入KOH溶液中,然后分别向两极上通入乙烷和氧气,其电极反应式为:C2H6+18OH﹣﹣14e﹣=2CO32﹣+12H2O 7H2O+O2+14e﹣=14OH﹣,有关此电池的推断正确的是( )

A.通氧气的电极为负极

B.参加反应的氧气与C2H6的物质的量之比为7:2

C.放电一段时间后,KOH的物质的量浓度不变

D.电解质溶液中,CO32﹣向正极移动

【考点】化学电源新型电池.

【分析】A.通入燃料的电极是负极、通入氧气的电极是正极;

B.根据得失电子相等确定氧化剂和燃料的物质的量之比;

C.其电池反应式为C2H6+4OH﹣+O2=2CO32﹣+5H2O,KOH的物质的量减少、溶液体积增大;

D.放电时,电解质溶液中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动.

【解答】解:A.燃料电池在,燃料失电子发生氧化反应、氧化剂得电子发生还原反应,所以通入燃料的电极是负极、通入氧化剂的电极是正极,故A错误;

B.电池反应式为C2H6+4OH﹣+O2=2CO32﹣+5H2O,则参加反应的氧气与C2H6的物质的量之比为7:2,故B正确;

C.电池反应式为C2H6+4OH﹣+O2=2CO32﹣+5H2O,KOH的物质的量减少、溶液体积增大,所以KOH的物质的量浓度减小,故C错误;

D.放电时,电解质溶液中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动,所以碳酸根离子向负极移动,故D错误;

故选B.

17.100mL0.6mol•L﹣1盐酸加到等体积0.4mol•L﹣1NaOH溶液中,所得溶液中的 pH值是( )

A.0.2 B.0.7 C.1.0 D.2.0

【考点】pH的简单计算.

【分析】100mL0.6mol•L﹣1盐酸加到等体积0.4mol•L﹣1NaOH溶液中,盐酸过量,混合后溶液显酸性,故应根据氢离子浓度c(H+)=计算出溶液的pH,据此分析.

【解答】解:100mL0.6mol•L﹣1盐酸加到等体积0.4mol•L﹣1NaOH溶液中,盐酸过量,混合后溶液显酸性,故混合后溶液中的氢离子浓度c(H+)===0.1mol/L,故pH=1,故选C.

18.在300mL的密闭容器中,放入镍粉并充入一定量的CO气体,一定条件下发生反应:Ni(s)+4CO(g)⇌Ni(CO)4

(g),已知该反应平衡常数与温度的关系如表:

温度/℃

25

80

230

平衡常数

5×104

2

1.9×10﹣5

下列说法不正确的是( )

A.上述生成Ni(CO)4(g)的反应为放热反应

B.25℃时反应Ni(CO)4(g)⇌Ni(s)+4CO(g)的平衡常数为2×10﹣5

C.在80℃时,测得某时刻,Ni(CO)4(g)、CO浓度均为0.5 mol/L,则此时v(正)>v(逆)

D.80℃达到平衡时,测得n(CO)=0.15mol,则Ni(CO)4的平衡浓度为0.125 mol/L

【考点】化学平衡的计算.

【分析】A.由表中数据可知,温度越高平衡常数越小,说明升高温度平衡向逆反应移动,据此判断;

B.相同温度下,对于同一可逆反应的正、逆反应平衡常数互为倒数;

C.计算常数的浓度商Qc,与平衡常数比较,判断反应进行方向,据此判断;

D.根据80℃平衡常数计算Ni(CO)4的平衡浓度.

【解答】解:A.由表中数据可知,温度越高平衡常数越小,说明升高温度平衡向逆反应移动,升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为放热反应,故A错误;

B.25°C时反应Ni(s)+4CO(g)⇌Ni(CO)4(g)的平衡常数为5×104,相同温度下,对于同一可逆反应的正、逆反应平衡常数互为倒数,故25°C时反应Ni(CO)4(g)⇌Ni(s)+4CO(g)的平衡常数为=2×10﹣5,故B正确;

C.浓度商Qc==8,大于80°C平衡常数2,故反应进行方向逆反应进行,故v(正)<v(逆),故C错误;

D.80℃达到平衡时,测得n(CO)=0.3mol,c(CO)==1mol/L,故c[Ni(CO)4]=K•c4(CO)=2×14mol/L=2mol/L,故C错误;

故选B.

19.下列不能用勒夏特列原理解释的是( )

①盛满二氧化氮的烧瓶浸入热水中颜色变深 ②新制的氯水在光照条件下颜色变浅

③在H2、I2和HI组成的平衡体系中,加压,混合气体颜色变深 ④可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气

⑤高锰酸钾溶液加水稀释后颜色变浅 ⑥加催化剂有利于氨氧化反应

⑦500℃左右比室温更有利于合成氨的反应 ⑧收集氯气用排饱和食盐水的方法.

A.②③⑤⑥ B.③⑤⑥⑧ C.③⑤⑥⑦ D.④⑥⑦⑧

【考点】化学平衡移动原理.

【分析】勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动,使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,否则勒夏特列原理不适用.

【解答】解:①盛满二氧化氮的烧瓶浸入热水中颜色变深,升高温度平衡向生成二氧化氮的方向移动,导致二氧化氮浓度增大,颜色加深,可以用平衡移动原理解释,故不选;

②新制的氯水在光照条件下颜色变浅,是因为升高温度促进次氯酸分解导致氯气的反应向正反应方向移动,可以用平衡移动原理解释,故不选;

③在H2、I2和HI组成的平衡体系中,加压,混合气体颜色变深,容器体积减小,气体颜色加深,但平衡不移动,不能用平衡移动原理解释,故选;

④浓氨水加入氢氧化钠固体,氢氧化钠固体溶解放热,使一水合氨分解生成氨气的,化学平衡NH3+H2O⇌NH3•H2O⇌NH4++OH﹣,逆向进行,能用化学平衡移动原理解释,故不选;

⑤高锰酸钾溶液加水稀释后颜色变浅,溶液浓度降低,但平衡不移动,不能用平衡移动原理解释,故选;

⑥加催化剂有利于氨氧化反应,是因为改变化学反应速率,但不影响平衡移动,不能用平衡移动原理解释,故选;

⑦500℃左右比室温更有利于合成氨的反应,升高温度增大反应速率缩短反应时间,但升高温度平衡逆向移动,不能用平衡移动原理解释,故选;

⑧氯化钠在溶液中完全电离,所以饱和食盐水中含有大量的氯离子,氯气溶于水的反应是一个可逆反应,Cl2+H2O⇌HClO+H++Cl﹣,由于饱和食盐水中含有大量的氯离子,相当于氯气溶于水的反应中增加了大量的生成物氯离子,根据勒夏特列原理,平衡向逆反应方向移动,氯气溶解量减小,所以可以勒夏特列原理解释,故不选;

故选C.

20.已知可逆反应:4NH3(g)+5O2(g)⇌4NO(g)+6H2O(g)△H=﹣1025kJ•mo1﹣l. 若反应物起始物质的量相同,下列关于该反应的示意图不正确的是( )

A. B. C. D.

【考点】化学平衡的影响因素.

【分析】由4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g)△H=﹣1025kJ/mol知,该反应是一个反应前后气体体积增大的放热反应,升高温度,化学平衡向吸热方向移动,增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,催化剂能改变化学反应速率但不影响化学平衡.

【解答】解:A、该反应是一个反应前后气体体积增大的放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,导致一氧化氮的含量减少,故A正确;

B、该反应是一个反应前后气体体积增大的放热反应,增大压强平衡向逆反应方向移动,导致一氧化氮的含量减少,故B正确;

C、催化剂能改变化学反应速率但不影响化学平衡,正催化剂能加快反应速率缩短反应到达平衡的时间,故C正确;

D、该反应是一个反应前后气体体积增大的放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,导致一氧化氮的含量减少,故D错误;

故选D.

21.2molA与2molB混合于2L的密闭容器中发生如下反应:2A(g)+3B(g)⇌2C(g)+zD(g),2s后A的转化率为50%,测得v(D)=0.25mol/(L•s),下列推断正确的是( )

A.v(c)=0.2mol/(L•s)

B.z=3

C.B的转化率为75%

D.反应前与2s后容器的压强比为4:3

【考点】化学平衡的计算.

【分析】2s后A的转化率为50%,则反应的A为2mol×50%=1mol,则

2A(g)+3B(g)⇌2C(g)+zD(g),

n始 2 2 0 0

n化 1 1.5 1 0.5z

n(2s末) 1 0.5 1 0.5z

结合反应速率之比等于化学计量数之比及转化率、气体压强之比等于气体物质的量之比来解答.

【解答】解:2s后A的转化率为50%,则反应的A为2mol×50%=1mol,则

2A(g)+3B(g)⇌2C(g)+zD(g),

n始 2 2 0 0

n化 1 1.5 1 0.5z

n(2s末) 1 0.5 1 0.5z

A、v(C)==0.25mol•L﹣1•s﹣1,故A错误;

B、v(D)=0.25mol/(L•s)=v(C),反应速率之比等于化学计量数之比,z=2,故B错误;

C、B的转化率为=75%,故C正确;

D、反应前与2 s后容器的压强比等于气体物质的量之比=4:(1+0.5+1+0.5×

2)=4:3.5,故D错误;

故选C.

22.现有两瓶温度分别为15℃和45℃,pH均为l的硫酸溶液,下列有关说法不正确的是( )

A.两溶液中的c(OH﹣)相等

B.两溶液中的c(H+)相同

C.等体积两种溶液中和碱的能力相同

D.两溶液中的c(H2SO4)基本相同

【考点】电解质在水溶液中的电离.

【分析】温度升高,促进水的电离,所以温度不同水的离子积常数不同;温度越高,Kw越大,结合Kw=c(H+)×c(OH﹣)解答.

【解答】解:A、两溶液中的OH﹣均来源于水的电离,在不同温度下,水的离子积常数不同,故由水电离出的c(OH﹣)和c(H+)不同,故A错误;

B、由pH=﹣lgc(H+)可知,pH相同,H+浓度相同,故B正确;

C、由pH=﹣lgc(H+)可知,pH相同,H+浓度相同,则两溶液中的c(H2SO4),所以等体积两种溶液中和碱的能力相同,故C正确;

D、由pH=﹣lgc(H+)可知,pH相同,H+浓度相同,则两溶液中的c(H2SO4),故D正确;

故选A.

23.三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42﹣可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室.下列叙述正确的是( )

A.通电后中间隔室的SO42﹣离子向正极迁移,正极区溶液pH增大

B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品

C.负极反应为2H2O﹣4e﹣=O2+4H+,负极区溶液pH降低

D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.5mol的O2生成

【考点】原电池和电解池的工作原理.

【分析】A、阴离子向阳极(即正极区)移动,氢氧根离子放电pH减小;

B、从两极的电极反应和溶液的电中性角度考虑;

C、负极即为阴极,发生还原反应,氢离子放电;

D、当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.25mol的O2生成.

【解答】解:A、阴离子向阳极(即正极区)移动,氢氧根离子放电pH减小,故A错误;

B、直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42﹣可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室,通电时,氢氧根离子在阳极区放电生成水和氧气,考虑电荷守恒,两膜中间的硫酸根离子会进入正极区,与氢离子结合成硫酸;氢离子在阴极得电子生成氢气,考虑电荷守恒,两膜中间的钠离子会进入负极区,与氢氧根离子结合成氢氧化钠,故可以得到NaOH和H2SO4产品,故B正确;

C、负极即为阴极,发生还原反应,氢离子得电子生成氢气,故C错误;

D、每生成1mol氧气转移4mol电子,当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.25mol的O2生成,故D错误.

故选B.

24.在密闭容器中通入A、B两种气体,在一定条件下反应:2A(g)+B(g)⇌2C(g);

△H<0.达到平衡后,改变一个条件(X),下列量(Y)的变化一定符合图中曲线的是( )

X

Y

A

再加入A

B的转化率

B

再加入C

A的转化率

C

增大压强

A的质量分数

D

升高温度

混合气体平均摩尔质量

A.A B.B C.C D.D

【考点】化学平衡的影响因素.

【分析】反应2A(g)+B(g)⇌2C(g)△H<0,增加A的量,促进B的转化,加入C,化学平衡逆向移动,增大压强,平衡正向移动,升高温度,化学平衡逆向移动,结合图象可知一个量增大引起另一个量的增大来解答.

【解答】解:A、达平衡后,再加入A,平衡正向移动,促进B的转化,即B的转化率增大,与图象符合,故A正确;

B、达平衡后,再加入C,化学平衡逆向移动,则A的转化率减小,与图象不符合,故B错误;

C、达平衡后,增大压强,平衡正向移动,则A的质量分数减小,与图象不符合,故C错误;

D、达平衡后,升高温度,化学平衡逆向移动,由M=可知,逆向移动时n增大,则混合气体平均摩尔质量减小,与图象不符合,故D错误;

故选A.

25.一定温度下,在3个体积均为1.0L的恒容密闭容器中反应2H2(g)+CO(g)⇌CH3OH(g)达到平衡,测得有关数据如表所示,下列说法正确的是( )

容器

温度/k

物质的起始浓度/mol•L﹣1

物质的平衡浓度/mol•L﹣1

c(H2)

c(CO)

c(CH3OH)

c(CH3OH)

Ⅰ

400

0.20

0.10

0

0.080

Ⅱ

400

0.40

0.20

0

Ⅲ

500

0

0

0.10

0.025

A.该方应的正反应吸热

B.达到平衡时,容器Ⅰ中反应物转化率比容器Ⅱ中的大

C.达到平衡时,容器Ⅱ中c(H2)大于容器Ⅲ中c(H2)的两倍

D.达到平衡时,容器Ⅲ中的反应速率比容器Ⅰ中的大

【考点】化学平衡的计算.

【分析】对比Ⅰ、Ⅲ,如温度相同,0.1mol/L的CH3OH相当于0.20mol/L的H2和0.1mol/L的CO,为等效平衡,但Ⅲ温度较高,平衡时CH3OH较低,说明升高温度平衡逆向移动,正反应为放热反应,对比Ⅰ、Ⅱ,在相同温度下反应,但Ⅱ浓度较大,由方程式可知,增大浓度,平衡正向移动,以此解答该题.

【解答】解:A.对比Ⅰ、Ⅲ,如温度相同,0.1mol/L的CH3OH相当于0.20mol/L的H2和0.1mol/L的CO,为等效平衡,但Ⅲ温度较高,平衡时CH3OH较低,说明升高温度平衡逆向移动,正反应为放热反应,故A错误;

B.对比Ⅰ、Ⅱ,在相同温度下反应,但Ⅱ浓度较大,由方程式2H2(g)+CO(g)⇌CH3OH(g)可知,增大浓度,平衡正向移动,该反应正向为体积减小的反应,增大浓度转化率会增大,则容器Ⅰ中反应物转化率比容器Ⅱ中的小,故B错误;

C.Ⅱ浓度较大,Ⅲ温度较高,增大浓度平衡正向移动,升高温度平衡逆向移动,Ⅲ的转化率降低,Ⅲ中相当于起始C(H2)为Ⅱ的一半,平衡时Ⅱ中C(H2)小于Ⅲ中的两倍,故C错误;

D.对比Ⅰ、Ⅲ,Ⅲ温度较高,浓度相当,升高温度,反应速率增大,则容器Ⅲ中的反应速率比容器Ⅰ中的大,故D正确.

故选D.

二、非选择题(共50分)

26.(1)在一定条件下N2和H2完全反应生成1molNH3

放热46.0kJ热量.写出氨分解为氢气和氮气的热化学方程式 2NH3(g)=N2(g)+3H2(g)△H=+92KJ/mol

(2)已知下列两个热化学方程式:H2O(I)═H2O(g)△H═+285.8kJ/mol

C3H8(g)+5O2(g)═3CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣2220kJ/mol

则0.5mol丙烷燃烧生成CO2和气态水时释放的热量为 1022kJ .

(3)(1)已知:TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol﹣1

2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221kJ•mol﹣1

写出TiO2和焦炭、氯气反应生成TiCl4和CO气体的热化学方程式: TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81kJ•mol﹣1 .

(4)科学家已获得了极具理论研究意义的N4分子,其结构为正四面体如图所示),与白磷分子相似.已知断裂1molN﹣N键吸收193kJ热量,断裂1molN≡N键吸收941kJ热量,则 1mol N4气体转化为2mol N2时要放出 724 kJ能量

(5)有机化合物常用作燃料电池,甲烷是常用的燃料之一,若甲烷燃料电池中电解质溶液为KOH溶液,电池放电时是将 化学 能转化为 电 能,其负极反应式为: CH4+10OH﹣﹣8e﹣=CO32﹣+7H2O .

【考点】热化学方程式;原电池和电解池的工作原理.

【分析】(1)N2和H2完全反应生成1molNH3放热46.0kJ热量,生成2mol氨气放热92KJ,氨气分解为吸热反应,反应的焓变为+92KJ,依据热化学方程式书写得到;

(2)根据盖斯定律来计算化学反应的焓变,结合焓变和系数之间的关系来回答;

(3)根据盖斯定律来计算化学反应的焓变,书写热化学方程式即可;

(4)N4气体转变为N2气体先破坏N4分子N﹣N键吸收能量,再生成N2分子形成N≡N键放出能量,注意一个N4分子中含有6个N﹣N键,根据能量的变化写出热化学反应方程式;

(5)电池放电时是原电池,将化学能转化为电能,负极发生氧化反应,电极反应式为:CH4+10 OH﹣﹣8e﹣=CO32﹣+7H2O;

【解答】解:(1)N2和H2完全反应生成1molNH3放热46.0kJ热量,生成2mol氨气放热92KJ,氨气分解为吸热反应,反应的焓变为+92KJ,反应的热化学方程式为:2NH3(g)=N2(g)+3H2(g)△H=+92KJ/mol;

故答案为:2NH3(g)=N2(g)+3H2(g)△H=+92KJ/mol;

(2)①C3H8(g)+5O2(g)═3CO2(g)+4H2O(l)△H=﹣2220.0kJ•mol﹣1

②H2O(l)═H2O(g)△H=+44.0kJ•mol﹣1

则丙烷燃烧生成CO2和气态水时的反应为:C3H8(g)+5O2(g)═3CO2(g)+4H2O(g),△H=①+②×4=﹣2220.0kJ•mol﹣1+4×44.0kJ•mol﹣1=2044kJ•mol﹣1,所以

0.5mol丙烷燃烧生成CO2和气态水时释放的热量为1022kJ,故答案为:1022kJ;

(3)①TiO2 (s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol﹣1

②2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221kJ•mol﹣1

依据盖斯定律①+②得到:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81kJ•mol﹣1;

故答案为:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81kJ•mol﹣1;

(4)根据原子守恒知,一个N4分子生成2个N2分子,一个N4分子中含有6个N﹣N键,破坏1molN4分子中含有6molN﹣N键需要吸收193kJ/mol×6mol=1158KJ能量;

生成2molN≡N键放出941kJ/mol×2mol=1882KJ能量,所以该反应放出1884KJ﹣1158KJ=724KJ能量,所以热化学反应方程式为N4(g)=2N2(g)△H=﹣724KJ/mol,

故答案为:724;

(5)电池放电时是原电池,将化学能转化为电能,负极发生氧化反应,电极反应式为:CH4+10OH﹣﹣8e﹣=CO32﹣+7H2O,故答案为:化学;电;CH4+10OH﹣﹣8e﹣=CO32﹣+7H2O.

27.在25℃时,用石墨电极电解2.0L 2.5mol.L﹣1CuSO4溶液,如有0.2mol电子发生转移,请回答下列问题:

(1)阳极发生反应 氧化 (填“氧化”或“还原”),电极反应式为 4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑ .

(2)电解后得到的铜的质量是 6.4g ,得到氧气的体积是 1.12L (标准状况).

(3)如用等质量的两块铜片代替石墨作电极,电解后两铜片的质量相差 12.8g .

【考点】电解原理.

【分析】(1)电解过程中,溶液中阴离子移向阳极发生氧化反应,据此书写电极反应;

(2)依据电极反应电子守恒,有0.20mol电子发生转移,生成铜物质的量为0.1mol,生成氧气物质的量为0.05mol;

(3)如用等质量的两块铜片代替石墨作电极,是镀铜,阳极反应为:Cu﹣2e﹣=Cu2+;阴极电极反应为:Cu2++2e﹣=Cu;根据电子转移计算两电极固体质量变化,计算质量差.

【解答】解:在25℃时,用石墨电极电解2.0 L,2.5mol/LCuSO4溶液中Cu2+物质的量为5mol.

(1)电解过程中,溶液中阴离子氢氧根离子移向阳极发生氧化反应,4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑,电极反应:4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑,故答案为:氧化;4OH﹣﹣4e﹣═2H2O+O2↑;

(2)依据电极反应电子守恒,有0.20mol电子发生转移,生成铜物质的量为0.1mol,质量是0.1mol×64g/mol=6.4g,生成氧气物质的量为0.05mol,标况下的体积是0.05mol×22.4L/mol=1.12L;故答案为:6.4g;1.12L.

(3)如用等质量的两块铜片代替石墨作电极,是镀铜,阳极反应为:Cu﹣2e﹣=Cu2+;阴极电极反应为:Cu2++2e﹣=Cu;电子转移0.2mol,阳极减少质量为0.1mol×64g/mol=6.4g;同时阴极析出铜6.4g,电解后两铜片的质量相差12.8g,故答案为:12.8g.

28.下表是某兴趣小组通过实验获得的相同体积足量稀硫酸与铁反应的实验数据:

实验

金属

金属

c(H2SO4

实验

金属消失

序号

质量/g

状态

) mol/L

温度/℃

的时间/s

1

0.10

丝

0.7

20

250

2

0.10

丝

1.0

20

200

3

0.10

粉末

1.0

20

125

4

0.10

粉末

1.0

30

50

分析上述数据,回答下列问题:

(1)反应的离子方程式: Fe+2H+═Fe2++H2↑ ;

(2)①实验1、2可得出的结论是,硫酸浓度越 稀 ,反应速率越慢;

②实验2、3可得出的结论是反应物接触面越大,反应速率越 快 ;

③实验3、4可得出的结论是温度越 高 ,反应速率越快.

(3)①用铁粉和稀硫酸反应制取H2,实验过程中绘制出生成H2的体积(V)与时间(t)的关系如图所示. 试分析判断OE段、EF段、FG段、GH段反应速率(分别用v (OE)、v (EF)、v (FG)、v (GH)表示)最快时段是 B .

A.v (OE) B.v (EF)

C.v (FG) D.v (GH)

②1min内反应较慢的原因是: 温度较低 ;一段时间后反应明显加快的原因是 反应放热,使溶液的温度升高 .

【考点】化学反应速率的影响因素.

【分析】(1)反应生成硫酸亚铁和氢气;

(2)①实验1、2中酸的浓度不同;

②实验2、3中接触面积不同;

③实验3、4中温度不同;

(3)①斜率越大,说明单位时间生成的二氧化碳越多,则反应速率越大;

②根据反应吸放热和温度与反应速率之间的关系知识来回答.

【解答】解:(1)反应生成硫酸亚铁和氢气,离子反应为Fe+2H+═Fe2++H2

↑,故答案为:Fe+2H+═Fe2++H2↑;

(2)①实验1、2中酸的浓度不同,则得出结论为反应物浓度越大,反应速率越快,故答案为:稀;‘

②实验2、3中接触面积不同,则得出结论为反应物接触面积越大,反应速率越快,故答案为:快;

③实验3、4中温度不同,则得出结论为反应物温度越大,反应速率越快,故答案为:高.

(3)①EF段曲线的斜率较大,说明单位时间生成的二氧化碳最多,则反应速率最大,因此阶段浓度较大,且反应放热,温度较高,反应速率最大,随着反应的进行,浓度逐渐降低,则反应速率逐渐减小,

故选B;

②1min内反温度较低,反应较慢,一段时间后,反应放热,使溶液的温度升高,反应明显加快,故答案为:温度较低、反应放热,使溶液的温度升高.

29.CO是现代化工生产的基础原料,下列有关问题都和CO的使用有关.

(1)工业上可利用CO生产乙醇:2CO(g)+4H2(g)⇌CH3CH2OH(g)+H2O(g)△H1

又已知:H2O(l)═H2O(g)△H2

CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)△H3

工业上也可利用CO2(g)与H2(g)为原料合成乙醇:2CO2(g)+6H2(g)⇌CH3CH2OH(g)+3H2O(l)△H

则:△H与△H1、△H2、△H3之间的关系是:△H= △H1﹣2△H3﹣3△H2 .

(2)一定条件下,H2、CO在体积固定的密闭容器中发生如下反应:4H2(g)+2CO(g)⇌CH3OCH3(g)+H2O(g),

下列选项能判断该反应达到平衡状态的依据的有 CE .

A.2v(H2)=v(CO)

B.CO的消耗速率等于CH3OCH3的生成速率

C.容器内的压强保持不变

D.混合气体的密度保持不变

E.混合气体的平均相对分子质量不随时间而变化

(3)工业可采用CO与H2反应合成再生能源甲醇,反应如下:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)在一容积可变的密闭容器中充有10molCO和20molH2,在催化剂作用下发生反应生成甲醇.CO的平衡转化率(α)与温度(T)、压强(p)的关系如(图1)所示.

①合成甲醇的反应为 放热 (填“放热”或“吸热”)反应.

②A、B、C三点的平衡常数KA、KB、KC的大小关系为 KA=KB>KC .

③若达到平衡状态A时,容器的体积为10L,则在平衡状态B时容器的体积为 2 L.

④(图2)中虚线为该反应在使用催化剂条件下关于起始氢气与CO投料比和CO平衡转化率的关系图. 当其条件完全相同时,用实线画出不使用催化剂情况下CO平衡转化率的示意图.

⑤CO的平衡转化率(α)与温度(T)、压强(p)的关系如(图3)所示,实际生产时条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是 在1.3×104kPa下,CO的转化率已经很高,如果增加压强CO的转化率提高不大,而生产成本增加,经济效益低 .

【考点】化学平衡的影响因素;用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学平衡状态的判断.

【分析】(1)依据热化学方程式和盖斯定律计算得到;

(2)正逆反应速率相等,各物质的浓度不发生变化时表示化学反应处于平衡状态;

(3)根据温度和CO的转化率确定反应热;

②温度不变,化学平衡常数不变,温度升高平衡向吸热的方向移动,平衡常数变化;

③根据CO的转化率求出平衡常数,再根据A、B两点的平衡常数相同求出容器的体积;

④催化剂只改变反应速率不改变平衡移动,据此画图;

⑤实际生产条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是工业生产要考虑速经济效益,要考虑速度和效率,压强越大需要的条件越高,花费越大.

【解答】解:(1)a、2CO(g)+4H2(g)═CH3CH2OH(g)+H2O(g)△H1

b、H2O(l)═H2O(g)△H2

c、CO(g)+H2O(g)═CO2(g)+H2(g)△H3

依据盖斯定律a﹣c×2﹣3b得到:2CO2(g)+6H2(g)⇌CH3CH2OH(g)+3H2O(l)△H=△H1﹣2△H3﹣3△H2;

故答案为:△H1﹣2△H3﹣3△H2;

(2)A.2v(H2)=v(CO)没有指明正逆反应方向,故A错误;

B.因为CO与CH3OCH3的系数比为2:1,则CO的消耗速率等于CH3OCH3的生成速率,不能说明达到平衡,故B错误

C.因为反应前后气体系数不等,容器内的压强保持不变,说明气体物质的量不变,已达平衡状态,故C正确;

D.因为反应前后质量不变,体积也不变,混合气体的密度从反应开始到平衡一直不变,不能说明达到平衡,故D错误;

E.因为反应前后质量不变,物质的量在变,则混合气体的平均相对分子质量不随时间而变化,能说明达到平衡,故E正确;

故选CE;

(3)①据图象可知,温度升高平衡逆向移动,即逆反应方向为吸热,所以正反应方向为放热,故答案为:放热;

②

因B点与A点温度相同,K不变,对于上述反应温度升高平衡向逆反应方向移动,平衡常数减小,所以A、B、C三点的平衡常数KA=KB>KC,故答案为:KA=KB>KC;

③T1时,A点对应的α=0.5,据平衡常数表达式可得K=1.因B点与A点温度相同,K不变,

CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g).

起始(mol) 10 20 0

转化(mol) 8 16 8

平衡(mol) 2 4 8

则K===1,解得:V=2L,

故答案为:2;

④使用催化剂,加快反应速率,但是不会引起平衡的移动,当不使用催化剂,起始H2,CO投料比和CO平衡转化率的关系示意图如下:,故答案为:;

⑤实际生产条件控制在250℃、1.3×104kPa左右,选择此压强的理由是工业生产要考虑速经济效益,要考虑速度和效率,压强越大需要的条件越高,花费越大.

故答案为:在1.3×104kPa下,CO的转化率已经很高,如果增加压强CO的转化率提高不大,而生产成本增加,经济效益低.

2017年1月21日