- 1.64 MB

- 2021-09-10 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

1

专题 5 板块运动教学设计

一、教材分析

本专题是高中地理“岩石圈”单元的核心内容,也是学习“自然地貌与人工地貌”内容的基础与前提,

更是自然地理学中最基础的、属于“增长点”的、学生感兴趣的内容。所谓“增长点”是指通过本课题的

学习,可以帮助学生透析海陆变迁和地壳运动的成因内核,解释许多有关大地科学的复杂现象,还可以充

分挖掘本专题在培养学生科学素养方面的内涵,层层深入地帮助学生逐步习得科学思维方法,即从地理事

实上升到地理科学的研究方法,从地理科学的研究方法上升到一般科学的思想方法,从一般科学的思想方

法再上升到科学哲学的思想方法。

二、学情分析

高一的同学知识面较广,有一定的百科知识基础, 爱好表现、敢说敢辩,所以教学上应多让学生发言,

内容上要把握一定的深度和难度,通过情境创设、问题探究、思维碰撞,激发他们的学习兴趣和求知欲,

促进学习方式的转变,变消极被动接收为积极主动思考,最终让学生了解板块构造学说的“三级跳”, 重

点掌握并能运用板块构造学说。

三、教学目标

1.知识与技能目标:

知道“大陆漂移学说”、“海底扩张学说”、“板块构造学说”的主要内容,并能用板块构造学说解释地

球上某些现象(大地貌的形成、海陆变迁、火山地震分布规律等)发生的原因。

运用已有的地理知识和相关地图分析地幔物质循环、海底扩张等原理,学会科学推理方法,培养分析

判断能力。

2.过程与方法目标:

通过问题设置,引导全体学生积极、主动地参与学习过程,学会表达和与人交往合作。

3.情感态度与价值观目标:

通过“大陆漂移学说”创立过程的学习,初步学会“大胆设想、小心求证”的科学思维方式;通过“海

底扩张学说”创立过程的学习,初步领会逻辑推理的科学思维方式;通过“板块构造学说”创立过程的学

习,初步懂得前人研究成果对科学研究的重要性。

通过从“大陆漂移学说”到“板块构造学说”的“三级跳”的学习,初步认识人类对地壳运动的认识

在不断地发展和完善,感悟科学探究的无止境、科学研究的严谨性、科学质疑的重要性,从而辩证地看待

科研成果,初步感悟科学探究的最高境界——科学哲学观。

四、教学重点、难点

1.重点:板块构造学说的主要内容,火山地震的分布规律。

2.难点:三种大地构造学说的创新之处,板块运动的动力。

五、教学安排 1课时

六、教学手段 信息化教学

七、教学过程

(一)问题情境导入

教师运用“喜马拉雅山的隆起历程示意图”为情境设计问题:

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

2

①是什么“增高药”使喜马拉雅山不断“长高”?②“沧海桑田”表现为升降运动还是水平运动?

【设计思想】问题①中诙谐的语言旨在营造轻松的学习环境,问题②为“大陆漂移学说”的划时代意

义作铺垫。此环节旨在通过巧设问题情境,力争“课伊始趣即生”。

喜马拉雅山上发现的海洋生物化石,说明沧海桑田的变化是确实存在的。至今它还在以每年平均 10

毫米的速度继续上升,每万年约抬升 2.21 米。

“沧海桑田”指大海变成桑田,桑田变成大海。比喻世事变化很大。 沧海:大海,桑田:

农田。

传说东汉仙人王方平在门徒蔡经家见到了仙女麻姑,发现原来是自己的妹妹。她早年在姑余山修行得

道,千百年的过去了,长得仍如十八九岁的姑娘,头顶盘着发鬓,秀发垂至腰际,身上的衣服光彩夺目,

大家举杯欢宴,麻姑说:“我自从得到天命以来,已经三次见到东海变为桑田。”

“这次去仙山蓬莱,见海水比以前浅了许多,大概又快要变成陆地丘陵了吧!”王方平笑着说:“难

怪圣人说海中行路都会场起灰。”

———晋·葛洪《神仙传·麻姑》

(二)从“大陆漂移学说”到“板块构造学说”的“三级跳”

1.“大陆漂移学说”——超越时代的理念

(1)出示世界地图,教师设问:“观察各大洲大陆轮廓图,你有何想法?”;预计学生可能会说:“大

西洋沿岸的大陆可以拼合在一起”,如果学生不能回答,可加以提示。

(2)教师设问:“难道这是巧合吗?”引发学生设想:“可能这些大陆原来在一起,后来分开了。”教

师及时鼓励:“当年魏格纳也是这么想的,你们具有科学家的潜质!”适时介绍魏格纳的故事,接着追问:

“如果你是魏格纳,你如何验证你的设想?”随着学生的七嘴八舌,证据逐渐清晰:

古生物:植物化石——舌羊齿,这是一种 2.5 亿年前的的蕨类植物,广布于澳大利亚、印度、南美、

非洲等地的晚古生代地层中。种子大而易碎。

古气候:魏格纳等曾将分布于不同大陆上的古气候遗迹——石炭纪蒸发盐、煤等的分布标在联合古

大陆上,发现可以很好地处于同一气候带。

古冰川:南美、印度和澳大利亚的古冰川遗迹残留在大陆边缘地区,冰川的运动方向是从海岸指向

内陆。魏格纳看来,上述大陆曾是连接在一起的,冰川由中心向四方呈放射状流动。后来巨大的大陆分裂

开来,原来的内陆变成了沿海。

地质构造:北美洲纽芬兰一带的褶皱山系与欧洲北部的斯堪的纳维亚半岛的褶皱山系遥相呼应;美

国阿巴拉契亚山的褶皱带,其东北端没入大西洋,延至对岸,在英国西部和中欧一带复又出现非洲西部的

古老岩石分布区(老于 20 亿年)可以与巴西的古老岩石区相衔接,而且二者之间的岩石结构、构造也彼

此吻合;与非洲南端的开普勒山脉的地层相对应的,是南美的阿根廷首都布宜诺斯艾利斯附近的山脉中的

岩石等)……

适时出示“大陆漂移(动画)”,归纳“大陆漂移学说”主要观点——大陆曾发生过大规模的水平移

动。

(3)教师设问:“‘大陆漂移学说’不同于前人的高明之处在哪里?”;预计学生会说:“前人认为地

壳运动主要是升降运动,而魏格纳却认为是水平运动”,如果学生无法得出结论,可利用导入问题情境①

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

3

加以引导。

(4)教师设问:“魏格纳的‘大陆漂移学说’发表后反对者远远多于拥护者,这是为什么?”学生可

能会说:“守旧的思想在作怪;无法解释大陆漂移的动力等”,引发学生的质疑——“大陆漂移的原动力是

什么?”

【设计思想】“大胆设想但需小心求证”的科学思维方式是学生开启地理学科智慧之门的钥匙之一。没

有“设想”就缺少探究的动力,敢于“设想”才能创新;只有“设想”没有“求证”只能算是“空想”,“小

心求证”变“空想”为“科学”。“质疑”是科学研究不断创新的原动力之一,恰恰也是中国学生最为缺乏

的科学素养之一,教师在平时的教学中要适时地加以引导。地理科学思维方式的习得甚于地理知识的掌握。

教师以“科学探索的脚步从未停止!”的话语,导入“海底扩张学说”学习环节。

2.“海底扩张学说”——海底探测科技的“催生儿”

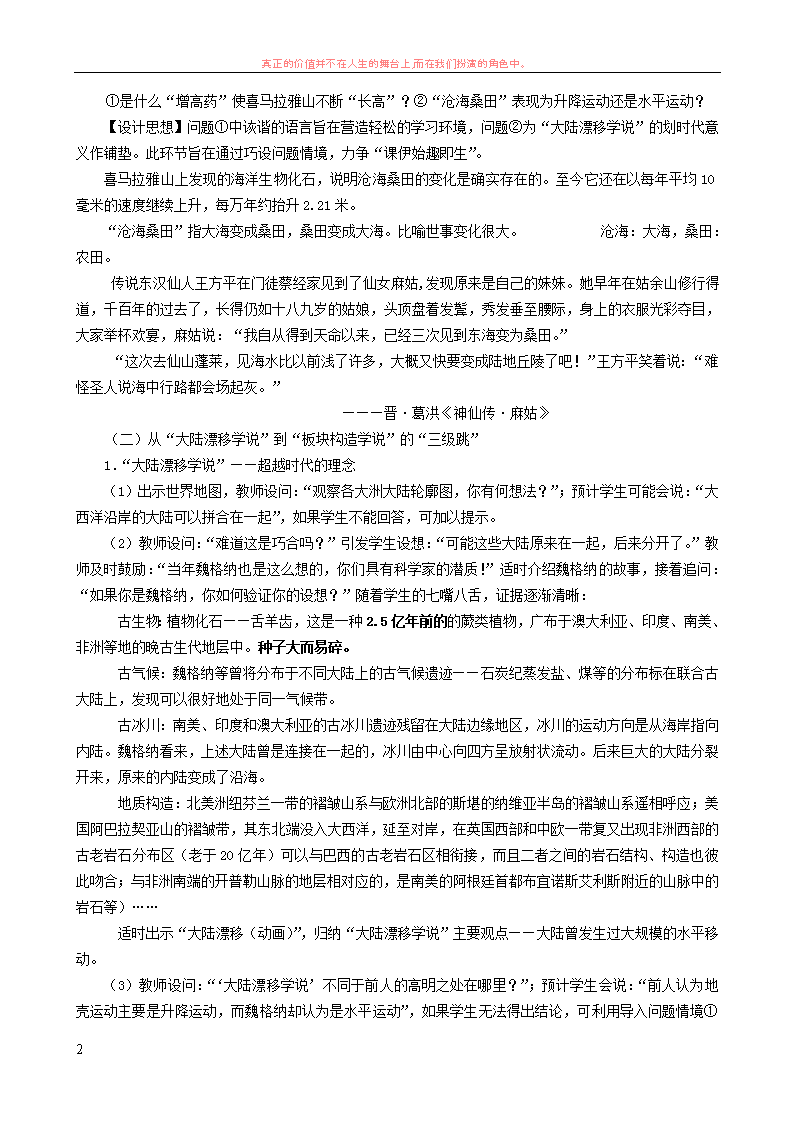

(1)教师设问:“湖底地貌有何特点?”,学生可能会回答“越往中间越深”,出示“湖底地貌示意图”,

接着追问:“海底地貌怎样?”,学生可能认为与湖底一样,或无法回答,适时出示“海底地貌示意图”,

接着出示“海洋中最深的地方不在海洋中部,而在海洋边缘”的海底地貌探测成果。(教师手绘草图)

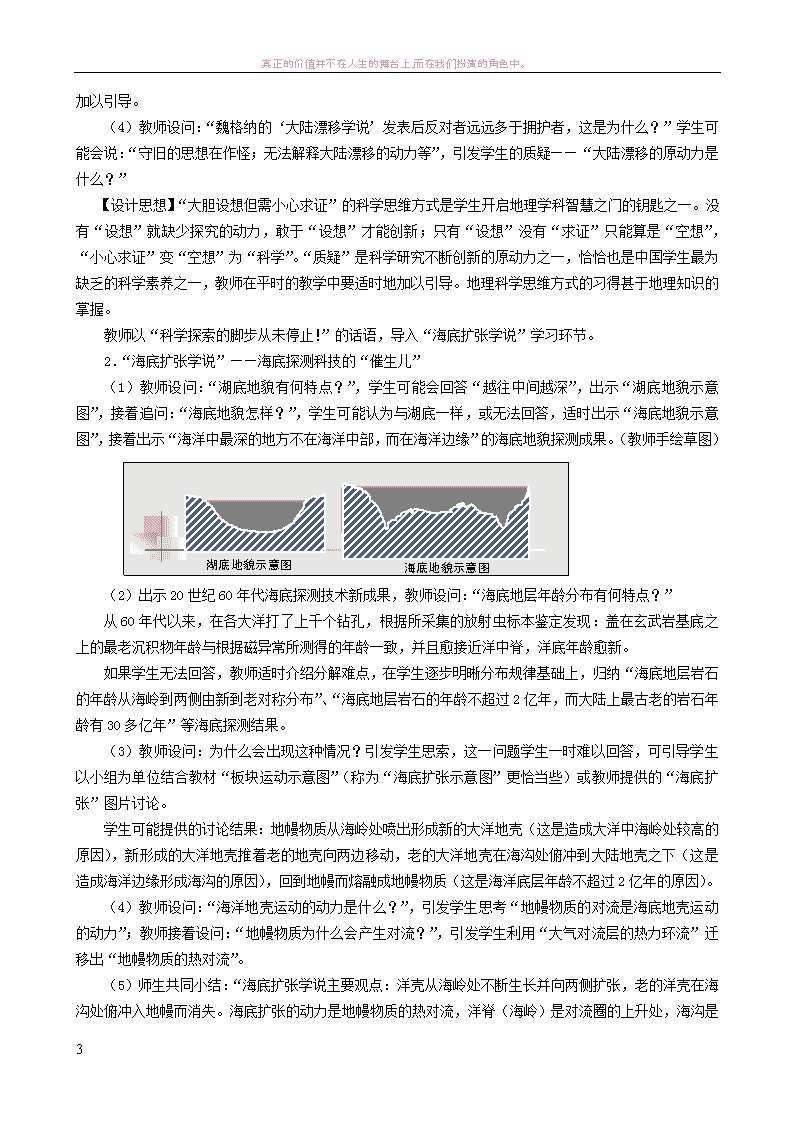

(2)出示 20 世纪 60 年代海底探测技术新成果,教师设问:“海底地层年龄分布有何特点?”

从 60 年代以来,在各大洋打了上千个钻孔,根据所采集的放射虫标本鉴定发现:盖在玄武岩基底之

上的最老沉积物年龄与根据磁异常所测得的年龄一致,并且愈接近洋中脊,洋底年龄愈新。

如果学生无法回答,教师适时介绍分解难点,在学生逐步明晰分布规律基础上,归纳“海底地层岩石

的年龄从海岭到两侧由新到老对称分布”、“海底地层岩石的年龄不超过 2 亿年,而大陆上最古老的岩石年

龄有 30 多亿年”等海底探测结果。

(3)教师设问:为什么会出现这种情况?引发学生思索,这一问题学生一时难以回答,可引导学生

以小组为单位结合教材“板块运动示意图”(称为“海底扩张示意图”更恰当些)或教师提供的“海底扩

张”图片讨论。

学生可能提供的讨论结果:地幔物质从海岭处喷出形成新的大洋地壳(这是造成大洋中海岭处较高的

原因),新形成的大洋地壳推着老的地壳向两边移动,老的大洋地壳在海沟处俯冲到大陆地壳之下(这是

造成海洋边缘形成海沟的原因),回到地幔而熔融成地幔物质(这是海洋底层年龄不超过 2 亿年的原因)。

(4)教师设问:“海洋地壳运动的动力是什么?”,引发学生思考“地幔物质的对流是海底地壳运动

的动力”;教师接着设问:“地幔物质为什么会产生对流?”,引发学生利用“大气对流层的热力环流”迁

移出“地幔物质的热对流”。

(5)师生共同小结:“海底扩张学说主要观点:洋壳从海岭处不断生长并向两侧扩张,老的洋壳在海

沟处俯冲入地幔而消失。海底扩张的动力是地幔物质的热对流,洋脊(海岭)是对流圈的上升处,海沟是

对流圈的下降处。”

0~200万年200~2600万年

2600~3700万年

3700~6700万年

0.67~1.37亿 年

1.37~1.95亿 年

新老

老

湖底地貌示意图 海底地貌示意图

海底地层年龄分布图

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

4

(6)教师设问:“如果要你为魏格纳正名,你怎样利用‘海底扩张学说’解释魏格纳生前无法解释的

大陆漂移的动力问题?”以此引出“板块构造学说”的“高明之处”——研究视角从大陆转向海洋,第一

次总结板块运动的动力。

【设计思想】缜密的“逻辑推理”是地理学科无穷魅力的渊源之一,也是学生地理学习的好帮手;人

类的研究视野从大陆转向海洋(大陆漂移学说研究大陆、海底扩张学说研究海洋),体现了科学研究的换

位思考方法,也是学生习得地理知识的重要方法之一;海底探测技术的成果说明科学技术的进步对科学研

究的重要作用。

教学转承:“海底扩张学说”问世后,科学家们重新审视“大陆漂移学说”,1968 年,法国地质学家勒

皮雄等“站在巨人的肩膀上”,提出了“板块构造学说”。

3.“板块构造学说”——全球大地构造理论。

(1)引导学生阅读教材中板块构造学说的主要内容,初步认知“板块构造学说”。

(2)出示“六大板块分布示意图”,设问:“哪一个板块与其它五大板块明显不同?有何不同?”,学

生可能回答:“太平洋板块不包含大面积陆地,其他五大板块既包含大面积海洋又包含大面积陆地”。这时,

教师要及时说明板块可分为大洋板块和大陆板块两种,为板块运动形成不同地貌做铺垫。

(3)在“六大板块分布示意图”上出示:“喜马拉雅山脉、马里亚纳海沟等”著名地貌位置示意,引

导学生小组合作完成:“利用‘板块构造学说’解释这些地貌的成因”。

教师呼应导入问题情境②设问:喜马拉雅山脉是怎样形成的? 接着设问:板块碰撞形成什么地形?

学生可能会回答:形成高大山脉;教师追问:板块碰撞都形成高大山脉吗?引发学生进一步思考:大陆板

块与大陆板块碰撞、大陆板块与大洋板块碰撞形成不同的地貌,并以实例说明;教师设问:板块张裂形成

什么地貌?引导学生以大西洋和东非大裂谷的成因说明板块张裂形成的地貌类型。

(4)教师设问:“‘板块构造学说’的创新之处是什么?”,引发学生思考:“‘板块构造学说’不局限

于海洋或陆地来研究地壳运动,而是第一次把全球划分为六大板块”,适时出示“三级跳”。

(5)教师设问:“海洋从诞生到消亡如同人的一生,请问喜马拉雅山脉、东非大裂谷、地中海、红海、

太平洋、大西洋分别代表人生的哪一阶段?”(严谨的逻辑推理已使学生处于疲劳状态,适时进行此环节

有利于放松学生的神经,使教学张弛有度)。

【设计思想】“站在巨人的肩膀上”使科学研究在“在传承中创新、在创新中发展”,如何逐步培养学

生具有这种科学素养值得教师关注,这是科学哲学观的表征之一,也是科学素养习得的最高境界。

教学转承:“科学探究无止境,等待你的新发现”,也许不久我们就会迎来大地构造学说的“四级跳”

【设计思想】“科学探究无止境”,地理科学的研究成果不断推陈出新,其他科学的研究成果为地理学

的研究注入理性的“火花”,此环节引发学生感悟“有很多未知的世界等着我们去探究”,科学素养的培养

不仅是科学知识的习得,更重要的是激发学生的探究热情。

留疑:出示 “世界地震、火山分布图”,教师设问:“世界地震、火山分布有何规律?”“我国为什么

是一个多地震的国家?”引导学生利用“板块构造学说”解释。

【设计思想】“学习有用的地理”是地理新课程的四大理念之一,“学以致用”是科学研究的最终目的,

也是学生习得地理素养的最佳途径之一。

真正的价值并不在人生的舞台上,而在我们扮演的角色中。

5

八、教学反思

本节课通过许多明确具体的、层层递进的问题提问,引导学生逐步深入地了解了板块构造学说,再将

所学的原理进一步解释地球的海陆变迁、揭示火山地震带的分布规律。有助于学生自主性学习能力的培养

和归纳思维、演绎思维的发展。

从学习目标方面看,本节课不仅强调关于板块构造学说的科学知识的掌握,还关注科学方法、科学态

度等科学素质的培养。最后还要求学生根据海洋演化的历程对太平洋、大西洋、红海、地中海等海域进行

海洋演化的阶段排序,既增加了趣味性,又印证了所学到的知识理论。只不过学生可能会由于没有足够的

知识储备而产生困难,以后可适当降低此题要求。

相关文档

- 2020-2021学年高中地理新教材中图2021-09-1014页

- 高中地理必修二知识点总结(完整版)2021-09-1013页

- 高中地理课时跟踪检测四旅游景观欣2021-09-104页

- 2020-2021学年高中地理新教材中图2021-09-1016页

- 2019届一轮复习通用版专题5-8资源2021-09-104页

- 2019版高中地理《金版教程》一轮总2021-09-1030页

- 2020届高中地理一轮全程训练计划:洋2021-09-1022页

- 2020-2021学年高中地理新教材中图2021-09-107页

- 2019版赢在微点高中地理高考复习顶2021-09-1044页

- 2019版高中地理《金版教程》一轮总2021-09-1032页