- 122.70 KB

- 2022-04-13 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

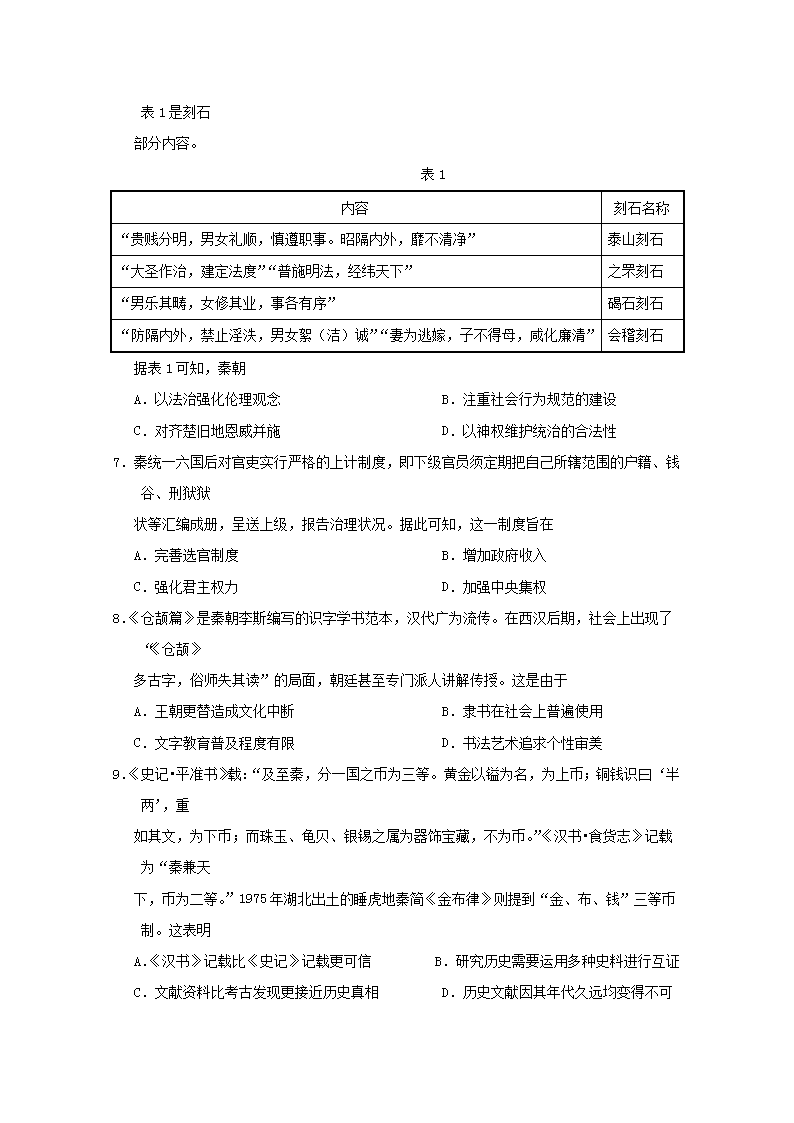

厦门外国语学校2018—2019学年第二学期期中考试高二历史试题Ⅰ卷(选择题48分)一、选择题(本大题共24小题,每小题2分,共48分。每小题给出的四个选项中只有一项符合题目要求)1.1953年,河南安阳股墟附近发掘的165座平民墓中,83座有殉贝。从有些贝的放置位置看,好像是作为装饰品用的,但多数含在口中或握在手里,与后世用玉或铜钱随葬的风气相同。这说明当时A.用贝殉葬是平民特有的社会现象B.平民的社会地位有了明显的改善C.贝作为货币成为社会财富的象征D.人们的审美价值观念进一步提高2.周人与商争夺天下的过程中,除了战略上的布局,还重新创立了一套占卜系统,即周易。文王按照岐山的地理位置重新排定了八卦的方位,周公做了爻辞,而无须再通过商人的卜骨来安排自己的命运。这说明A.周人对思想的控制更加严密B.周人重视夺取意识形态领导权C.周易比龟甲占卜更有助统治D.周人依靠科学决策夺得了天下3.《孟子•梁惠王下》中提到天子的巡狩制度,其目的之一是“春省耕而补不足,秋省敛而助不给”,而如今国君出游却使“饥者弗食,劳者弗息”。这一记载反映了A.治国应秉承民惟邦本B.战国时期的礼崩乐坏C.农耕经济的地位重要D.中央集权体制的确立4.春秋时期,各诸侯国还存在以村公为单位统计土地和人口的现象。战国后期,各国实行以家户为单位的户籍制度,以其作为国家对社区管理的主要办法。该变化说明A.宗法血缘关系的强化B.小农经济在各国普遍确立C.专制皇权向基层延伸D.统治者意在遏制土地兼并5.韩非认为,选贤任能仅凭外貌或是言辞,就是孔子也做不到;只有在实践过程中才可判断其人是否堪用。下列选项中可以体现这种理念的是A.宰相必起于州部,猛将必发于卒伍B.公门有公,卿门有卿C.男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读D.九品访人,唯问中正6.秦朝统一后,秦始皇巡游天下,采纳齐鲁儒生刻石颂德的建议,在齐、楚旧地七处刻石。n表1是刻石部分内容。表1内容刻石名称“贵贱分明,男女礼顺,慎遵职事。昭隔内外,靡不清净”泰山刻石“大圣作治,建定法度”“普施明法,经纬天下”之罘刻石“男乐其畴,女修其业,事各有序”碣石刻石“防隔内外,禁止淫泆,男女絮(洁)诚”“妻为逃嫁,子不得母,咸化廉清”会稽刻石据表1可知,秦朝A.以法治强化伦理观念B.注重社会行为规范的建设C.对齐楚旧地恩威并施D.以神权维护统治的合法性7.秦统一六国后对官吏实行严格的上计制度,即下级官员须定期把自己所辖范围的户籍、钱谷、刑狱狱状等汇编成册,呈送上级,报告治理状况。据此可知,这一制度旨在A.完善选官制度B.增加政府收入C.强化君主权力D.加强中央集权8.《仓颉篇》是秦朝李斯编写的识字学书范本,汉代广为流传。在西汉后期,社会上出现了“《仓颉》多古字,俗师失其读”的局面,朝廷甚至专门派人讲解传授。这是由于A.王朝更替造成文化中断B.隶书在社会上普遍使用C.文字教育普及程度有限D.书法艺术追求个性审美9.《史记•平准书》载:“及至秦,分一国之币为三等。黄金以镒为名,为上币;铜钱识曰‘半两’,重如其文,为下币;而珠玉、龟贝、银锡之属为器饰宝藏,不为币。”《汉书•食货志》记载为“秦兼天下,币为二等。”1975年湖北出土的睡虎地秦简《金布律》则提到“金、布、钱”三等币制。这表明A.《汉书》记载比《史记》记载更可信B.研究历史需要运用多种史料进行互证C.文献资料比考古发现更接近历史真相D.历史文献因其年代久远均变得不可n信10.西汉政权建立后,汉高祖“令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”,到孝惠、高后时,又“复弛商贾之律”“轻徭薄赋”,制造了相对宽松的经商环境,使得工商业发展远远超过了战国时代。这说明汉初A.以发展与稳定为要务B.经济政策摇摆不定C.重本抑末政策的失败D.致富成为社会时尚11.西汉初年,中央一直是以功臣列侯为相。直到汉武帝元朔五年(公元前124年)前,担任丞相仍是功臣子弟的特权。这表明A.皇帝与功臣集团共掌政权B.贵族政治得到了进一步加强C.中央集权统治受到了威胁D.皇权和相权的矛盾得以缓解12.法国学者谢和耐在《中国社会史》中写道:“张骞上表指出了西域和位于阿姆河南北地区的居民对中国的丝绸的强烈兴趣,正是这种原因才决定了汉朝向塔里木盆地和帕米尔开拓的重大决定。”这说明张骞出使西域获得的情报A.加强了汉朝对西域的管辖B.扩大了汉朝的统治区域C.推动了汉朝开拓西部疆土D.促进了汉朝丝织业发展13.西汉时期的大司农桑弘羊为盐铁官营辩护时说,豪强大家“采铁石鼓铸、煮海为盐”,“聚众或至千余人”,易“成奸伪之业”,给国家带来祸患。材料主要反映了A.大一统是盐铁官营的政治前提B.增加收入是盐铁官营的重要目的C.经济控制基于政治安定的考量D.打击豪强是历代王朝的政治诉求14.班固《汉书》卷五九《张安世传》载:“安世尊为公侯,食邑万户,然身衣弋绨,夫人自纺绩,家童七百人,皆有手技作事,内治产业,累织纤微,是以能殖其货,富于大将军光。”材料反映了当时A.贵族官僚开始经营工商业B.已经出现雇佣关系C.工商业者的社会地位提高D.私营作坊颇具规模15.《后汉书•宦者列传》中记载:“东汉自和帝利用宦者诛除外戚窦宪,对郑众封侯信任”。此后“孙程定立顺之功,曹腾参建桓之策,续以五侯合谋”,皆由宦者决定政局。这表明A.宦官专权是君主专制制度的产物B.皇帝惟有借助宦官势力才能把控政局nC.宦官干预朝政的制度化、合法化D.皇帝在与外戚的斗争中一直处于劣势16.《齐民要术•序》中说:“今采捃经传,爰及歌谣;询之老成,验之行事;直自农耕,终于醯醢(酿造、腌制之法)。资生之业,靡不毕书,号曰《齐民要术》。”这段话体现了A.农业技术的重要性B.统治阶级对农业的重视C.农书与农业的关系D.古代重视农业经验总结17.在敦煌艺术中,北魏时代的壁画充分反映了“流血”、“杀戒”等内容,蕴含着撼人心魄的超越时代的“悲壮之美”;唐代壁画则规模宏大、色彩绚丽、气魄雄浑。这种变化说明A.艺术创作风格不同B.北魏时期社会状况C.艺术与现实的关系D.唐朝国家统一强大18.有学者认为,隋炀帝开凿大运河,其主要原因是出于政治军事上的需要,炀帝个人的享乐欲望是其次要原因。没有隋炀帝,运河还是会由别的人来开凿的。这一看法的主要依据是A.政治军事中心的南移B.南北政权的分裂对峙C.江南经济地位的上升D.关中地区经济的没落19.唐初,三省制下本无“中书门下”一职,“盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷坛不决,故两省先於政事堂议定,然后奏闻”,才在置政事堂后设立中书门下一职。由此可知,“中书门下”的出现A.进一步加强了皇权专制B.奠定了唐代多相制基础C.破坏了三省决策的机制D.调和了中枢机构的矛盾20.贞观三年,唐太宗设国史馆,由宰相监修前代和本朝史。自此,国史“皆官撰而成于多人之手也”。梁启超对此评价说“官撰、合撰之史,其最大流弊,则在著者无责任心。这说明了A.官修史书缺乏可信度B.史学家缺乏求真的精神C.史书私修要优于官撰D.官修史书的政治选择性21.唐代开元钱币纠正了隋五铢偏轻的缺点,恢复到西汉五铢钱的标准重量。政府逐步增设钱炉,扩大铸钱的数量,至玄宗天宝年间,钱炉扩充至99座,每岁铸钱三十二万七千余贯,达到唐朝历史上的最高产量。据此可知,官营铸币业的上述举措A.使政府垄断了铸币权B.促使盈利规模不断扩大C.有利于稳定金融秩序D.满足了商品经济的需要n22.在7世纪的中国,追求各种各样的外来奢侈品和奇珍异宝的风气从宫廷传播开来,广泛地流行于城市居民中。如男子头戴豹皮帽,妇女穿波斯风格的窄袖紧身服,一些贵族甚至在城市里搭起了突厥人的帐篷。这一现象A.得益于开明开放的政策B.打破了传统的华夷观念C.不利于社会风气的改善D.消除了民族之间的隔阂23.在地方政权层次,黄宗羲主张恢复唐代的方镇制度。黄宗羲认为在沿边地区设立方镇有五大好处,其中最主要的是能够“一方之财自供一方”“一方之兵自供一方”一方不宁,他方晏如(注:安定之意)”。黄宗羲这一设计的内在精神是A.强化地方割据B.反对专制集权C.践行民本思想D.回归历史传统24.表2概述了唐代相关制度。对此认识正确的是,唐代表2制度概述均田制计口授田,丁年十八授田,六十为老还官租佣调制项目分明,有田则纳粮,有身则服役(纳绢代役为庸),有家则征调(丝麻)帐籍制每岁一造(人口)帐,三岁一造(户口)籍,户口异动,田亩还授,一一在册A.固化社会分工,限制阶层流动B.税则明确,旨在促进商品经济的发展C.政策简单划一,忽视地方差异D.为民制产,构建农业社会的理想蓝图Ⅱ卷(非选择题52分)二、材料解析题(本大题共4小题,第25题14分,第26题12分,第27题10分,第28题16分,共52分。考生根据要求在答题卷相应位置作答)25.(14分)阅读材料,完成下列要求。材料在公元前5世纪到公元前3世纪的战国时代,中国出现了一次重大的思想危机,中国思想家产生了强烈的忧虑情绪,出现了激烈的意识争论。这使人联想起公元前5世纪到前4世纪的希腊,以及古希腊出现的后来孕育了科学精神的哲学思想。公元前124年,汉武帝创建的大学传授的是“五经”,包括《易经》《诗经》《尚书》《春n秋》和《礼记》,此五经据认为代表了孔子的传统。不过,随着时间的流逝,出现了种种修正、新的注解和具有真正价值的“概述”。儒教使之与政治局势相适应,并经受往了道教和佛教的宗教压力而存在下去,把它重新塑造成为自13世纪以来一直居主导地位的新儒教。新儒教不仅是对世界作出理性主义解释的一种尝试,而且是一种政治和社会伦理体系。直到1912年中国帝制时代结束,新儒教一直是中国哲学中不变的指南和正统学说。——摘编自(法)费尔南•布罗代尔著《文明史》(1)根据材料并结合所学知识,概括春秋战国时期儒家思想和古希腊人文主义思想的异同之处。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,简析儒家思想不断发展完善并在13世纪占居主导地位的原因。(6分)(3)根据材料并结合所学知识,指出古希腊人文主义思想与中国儒家思想的共同价值。(2分)26.(12分)阅读材料,完成下列要求。材料玄奘西行与鉴真东渡路线示意图玄奘(602~664),为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。鉴真(688~763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术n乃至日常生活,都产生了很大的影响。——据袁行霈等主编《中华文明史》等解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)27.(10分)【历史——选修1:历史上重大改革回眸】阅读材料,完成下列要求。材料隋文帝统一度量衡面对的是南北朝两种不同的制度,即:南朝“梁陈依古”“宋、齐、梁、陈皆因而不改”,但大体也皆如秦汉制度,代表了一种尊古的礼乐思想。北朝度量衡的混乱和量值的大幅增长,约相当于南方的一尺二寸。传统的古制和急速增长的大制相对立。如将北方早已习用的制度改为南方的小制,很难让北方官民接受,在社会生产力不断提高的前提下,使用已延续数百年的古(小)制,已不适应生产力的发展。如改用北朝大制,强制废除小制,必然会遭到士族阶层的反对。在隋文帝的主持下,制定出大小制度同时并用的方案;小制用于皇室宫廷礼乐制度等,大制为官民之间日常所用,并且大小制之间还制订出简便的换算关系。各地纷纷贯彻执行,如冀州刺史“为铜斗铁尺,置之于肆,百姓便之”。隋统一度量衡的方案和措施,几乎完全被唐朝承袭,而大制更一直沿用到清朝末年。顾炎武评价说:“三代以来,权量之制,自隋文帝一变”。——摘编自丘光明《中国度量衡史上的三次大统一》(1)根据材料,指出隋朝度量衡改革的特点。(6分)(2)根据材料并结合所学知识,说明隋朝度量衡改革的意义。(4分)28.(16分)古代中国,保持中央与地方之间的沟通与互动通畅,是国家实现对地方有效治理的重要因素。阅读下列材料,回答问题。材料一秦帝国建立了庞大帝国的内建系统,包括道路系统和官僚体系。……就秦朝的郡县制度来说,从考古发掘统计出来的数据可以发现,甚至最小的县城的县长或县令,往往是由秦帝国的中下级军官转任,中央的命令可以从上到下传达到地方,效率相当不错。秦帝国的道路系统,在中原地区是两横两直四条主干道,然后以此为基础对外展开若干条辐射线。这样的内建系统,传达命令效率很高,得到神经末梢回馈讯息的效率却有所不足。材料二汉代的制度是由董仲舒设计的一套相当清楚的察举制,将过去不是很制度化的人才选拔方式,落实为定期由地方官员选择当地优秀人才送到中央,在中央实习种种政务,n然后再派到各处去工作。这样一个察举制度,使得中央和地方一直不断地有人力资源的流转,把地方讯息无时不经过这些实习人员带到中央。材料三唐朝真正走向灭亡,应当是唐末的大规模农民战争导致的。……唐末的气候并不寒冷,照说不应该有过不下日子的情形,也只能是因为课税太重,而政府上层不了解民情,百姓实在没法忍受的时候,才会铤而走险起来造反。……唐朝政府的上层是由一小群贵族长期垄断的,那些来自民间的科举进士,其中不少也是贵族的子弟。更何况,科举出身的寒士很难真正进入决策阶层。另外一方面,唐朝的地方官员在回避本籍的制度下都是外来者,对地方情形并不了解,而且又经常更换职务。因此,汉代地方官员可以承担的回馈信息的职能,在唐朝并不能实现。于是,小乱变成大乱,大乱连续不断,那么庞大辉煌的朝代,也就在农民的锄头和镰刀下,分裂成许多小国。——以上材料摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》(1)据材料一,概括秦朝内政系统的特点并分析其优劣。(4分)(2)据材料二,指出董仲舒的贡献并分析其影响。(4分)(3)据材料三,分析唐朝制度建设方面的缺陷与其灭亡的关系。(4分)(4)综合上述材料,谈谈你对国家治理的认识。(4分)n厦门外国语学校2018—2019学年第二学期期中考试高二历史参考答案及评分标准题号123456789101112答案CBABABDBBAAC题号131415161718192021222324答案CDADCCDDCABD25.(14分)(1)相同:都关注人和社会;都强调道德的重要性;都重视教育。(每点1分,答出两点即可,共2分)不同:前者强调“社会”的人,后者强调“个体”的人;前者强调维护社会等级秩序,后者强调人与人的平等;前者注重对社会和人本问题的研究,但忽视对自然科学的探究。后者同时注重对自然界和人类生活的研究。(每点2分,答出两点即可,共4分)(2)原因:吸收融合其他学派的合理成分,使儒学体系更完整;注重挖掘儒家思想的内涵,强调为现实服务;适应了统治者的需要;经受住了佛教和道教的挑战;科举制的发展;儒学家们的个人努力。(每点2分,答出三点即可,共6分)(3)共同价值:都对各自的民族文化产生重大影响;是人类思想发展史上的宝贵遗产。(每点1分,共2分)26.(12分)评分标准:观点2分(观点明确、合理),论述6~8分(史论结合,至少两则史实),结语1分;语言表达和逻辑层次2~3分。参考示例见附页。27.(10分)(1)特点:充分兼顾南北方的利益;改革简单实用;切合实际情况;受儒家礼乐思想影响。(每点2分,答出三点得6分)(2)意义:形成了新的度量衡制度,为后世度量衡的稳定奠定基础;促进民族间的融合;有利于商品经济的发展;推动国家统一;便利百姓,促进国家经济一体化。(每点2分,答出两点得4分)28.(16分)n(1)特点:郡县制(自上而下官僚系统)下,地方长官多由中下级军官转任;道路系统从核心向外缘扩散。(每点1分,共2分)优:加强对地方的直接控制;保证政令畅通。劣:地方信息回馈效率不高。(2分)(2)贡献:设计了汉代察举制,将人才选拔方式制度化。(2分)影响:选拔、培养了治理地方的人才;为中央决策提供有效信息。(每点1分,共2分)(3)缺陷与关系:政府由少数贵族垄断,科举出身的寒士很难进入决策阶层;地方官由外来者担任并经常更换,导致地方基层民情不能及时回馈中央;政府决策偏差,导致官逼民反,唐朝灭亡。(答出两点得4分)(4)认识:要关注底层呼声,建立民意反馈的有效途径;选拔任用干部要打破特权垄断,扩大人才来源;要重视地方治理人才的选拔和培养等。(答出两点得4分,言之成理即可)