- 1.05 MB

- 2022-04-12 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

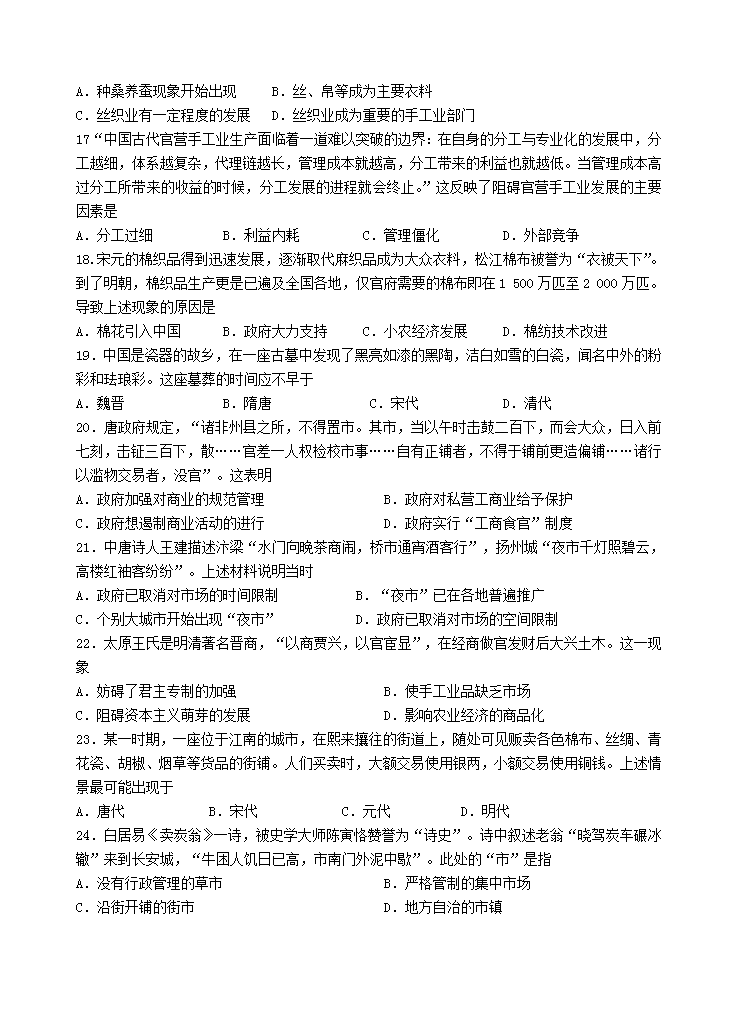

甘肃省民勤县第一中学2018-2019学年高一历史下学期第一次月考试题一、选择题(每题2分,30小题,总共60分.)1.学者李零在《我们的中国》一书中提出“西周的四合院”的研究视野,认为以西周为中心,东南西北被辐射地区相互交流,贵族通婚,形成了紧密的文化中心。该观点A.没有认识到分封制易造成地方割据B.意在说明分封制促成中华民族形成C.强调分封制之下存在着大一统因素D.认为西周政治制度加强了中央集权2.商朝人崇信各种鬼神,认为神灵主导着人事,相当多的卜人、巫师与商王共同负责通神事务。这些卜人、巫师往往出身贵族,有的还是地位显赫的附属国首领,这表明商朝A.占卜师拥有最显赫的地位B.依托神权加强中央集权C.商王借助神权以维护王权D.尚处于国家的萌芽阶段3.据考证,西周至春秋早期,一些相距甚远的诸侯国的青铜等器物,在形制、纹饰和工艺上都与周王朝表现出很强的一致性。此现象说明A.分封制推动了中原文化的传播B.周王以赏赐青铜器物笼络诸侯C.西周出现的青铜文明高度发达D.手工业实现了器物标准化生产4.据西周《大盂鼎》铭文记载,周康王除了分封土地给盂之外,同时还赐给他“夷司王臣十又三伯”:其它在封鲁、封卫、封唐时,也同时赐有“殷民六族”、“殷民七族”、“怀姓九宗”。这一做法A.削弱了宗法制的作用B.加速了华夏族融合进程C.加强了中央集权体制D.反映了土地私有化趋势5.(2018年全国Ⅱ卷文综历史1)据《史记》记载,商汤见野外有人捕猎鸟兽,张设的罗网四面密实,认为这样便将鸟兽杀绝了,“乃去其三面”,因此获得诸侯的拥护,最终推翻夏桀,创立商朝,这一记载意在说明A.商汤成功缘于他的仁德之心B.捕猎是夏商时主要经济活动C.商朝已经注重生态环境保护D.资源争夺是夏商更替的主因6.在全国1%人口抽样调查中显示,我国男女人口比例为106.30∶100。新生儿性别比例失调,这说明重男轻女观念仍然存在。下列关于这种观念形成的历史原因中表述最恰当的是A.分封制B.礼乐制度C.宗法制D.郡县制7.秦始皇亲近法家,儒家没能占据统治者的主流体系,但在云梦秦简秦始皇时期的文献《为吏之道》中,对官吏的种种训导,恰恰充斥了儒家式的劝诫。出现这一现象的原因是A.法家思想不足以支撑其政权B.儒家思想获得了进一步发展C.下级官吏抵制中央坑儒政策D.郡县制度未能得到儒家支持8.“盖内外官制同一系统,丞相与守掌民事,太尉与尉掌军事……而御史与监,则纠察此治民、治军之官者也。”这种政治现象应该是A.秦代垂直管理的特征B.汉代内朝外朝的体制C.唐代三省分工的具体化D.宋代机构臃肿的写照n9.有学者指出:战国时代晚期,国家已是由君主与专业官吏治理,秦汉后经过逐渐改革,专业的文官构成统治机构的主体。这反映了A.官僚政治逐步确立B.皇帝制度确立C.中央集权制度已经形成D.科举制度形成10.古代中国农耕文明长期居于世界先进水平,下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义,它们反映了古代中国A.播种方式的变革 B.土地私有制的确立C.铁犁牛耕发展 D.农业耕作方式的变革11.中国古代“广种未必多收”已为人熟诵;农谚云“锄头底下三分泽”;贾思勰曾告诫:“凡人家营田,须量己力,宁可少好,不可多恶”。材料意在强调中国古代农业A.生产技术的成熟B.粮食产量的稳定C.精耕细作的重要 D.生产效率的低下12.《汉书·食货志》在谈到先秦的农业生产时说,“种谷必杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜茹有畦,瓜瓠果,殖于疆易,鸡豚狗彘毋失其时”。这种生产体现的特点是A.男耕女织 B.自给自足C.精耕细作D.因地制宜13.“其制两柄上弯,高可三尺……其所盛种粒,各下通足窍,仍旁挟两辕,可容一牛,用一人牵,傍一人执耧,且行且摇,种乃自下。”这段话描述的农具出现于A.秦朝 B.西汉C.唐朝 D.魏晋时期14.唐以前笨重的长直辕犁,回转困难,耕地费力。唐代江南地区劳动人民在长期生产实践中,改进前人的发明,创造出了曲辕犁。某校历史兴趣小组在“研究性学习中”得到如下观点,以下最符合史实的是A.曲辕犁的构件更加复杂,难以操控B.犁辕呈曲线轻便省力,结构均衡稳定,具有技术美学价值C.曲辕犁拉力下降,耕牛更加吃力D.标志耕犁完善,具有现代化的特点15.秦律对官府铁器的供应和使用都有具体的规定,如果铁器损失,必须根据情况分别处理。秦律规定对偷盗耕牛的人必须判罪,并规定厩苑所饲养的牛必须达到一定的繁殖率,完不成任务的要受处罚。这些规定A.促使秦律形成了完整体系B.推动了精耕细作的深化C.推动了秦代冶金业的发展D.说明铁犁牛耕技术普及16.商代甲骨文中出现蚕、帛、丝、桑等字(如图),并由此辟生出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。从中可以得出的认识是商代nA.种桑养蚕现象开始出现B.丝、帛等成为主要衣料C.丝织业有一定程度的发展D.丝织业成为重要的手工业部门17“中国古代官营手工业生产面临着一道难以突破的边界:在自身的分工与专业化的发展中,分工越细,体系越复杂,代理链越长,管理成本就越高,分工带来的利益也就越低。当管理成本高过分工所带来的收益的时候,分工发展的进程就会终止。”这反映了阻碍官营手工业发展的主要因素是A.分工过细 B.利益内耗 C.管理僵化 D.外部竞争18.宋元的棉织品得到迅速发展,逐渐取代麻织品成为大众衣料,松江棉布被誉为“衣被天下”。到了明朝,棉织品生产更是已遍及全国各地,仅官府需要的棉布即在1500万匹至2000万匹。导致上述现象的原因是A.棉花引入中国B.政府大力支持C.小农经济发展D.棉纺技术改进19.中国是瓷器的故乡,在一座古墓中发现了黑亮如漆的黑陶,洁白如雪的白瓷,闻名中外的粉彩和珐琅彩。这座墓葬的时间应不早于A.魏晋 B.隋唐C.宋代 D.清代20.唐政府规定,“诸非州县之所,不得置市。其市,当以午时击鼓二百下,而会大众,日入前七刻,击钲三百下,散……官差一人权检校市事……自有正铺者,不得于铺前更造偏铺……诸行以滥物交易者,没官”。这表明A.政府加强对商业的规范管理B.政府对私营工商业给予保护C.政府想遏制商业活动的进行D.政府实行“工商食官”制度21.中唐诗人王建描述汴梁“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行”,扬州城“夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷”。上述材料说明当时A.政府已取消对市场的时间限制B.“夜市”已在各地普遍推广C.个别大城市开始出现“夜市”D.政府已取消对市场的空间限制22.太原王氏是明清著名晋商,“以商贾兴,以官宦显”,在经商做官发财后大兴土木。这一现象A.妨碍了君主专制的加强B.使手工业品缺乏市场C.阻碍资本主义萌芽的发展D.影响农业经济的商品化23.某一时期,一座位于江南的城市,在熙来攘往的街道上,随处可见贩卖各色棉布、丝绸、青花瓷、胡椒、烟草等货品的街铺。人们买卖时,大额交易使用银两,小额交易使用铜钱。上述情景最可能出现于A.唐代 B.宋代C.元代 D.明代24.白居易《卖炭翁》一诗,被史学大师陈寅恪赞誉为“诗史”。诗中叙述老翁“晓驾炭车碾冰辙”来到长安城,“牛困人饥日已高,市南门外泥中歇”。此处的“市”是指A.没有行政管理的草市B.严格管制的集中市场C.沿街开铺的街市D.地方自治的市镇n25.明清时期,为解决外地经商的困难,提高商业竞争力,以地缘为纽带的“商帮”兴起,尤其以徽商、晋商、粤商、宁波帮等十大商帮最为著名,他们在各都市、市镇建立“会馆”,并进而构筑严密的商业网。导致这一现象出现的主要历史背景是A.跨区域贸易日益繁荣B.商业竞争异常激烈C.地缘意识更加突出D.重农抑商政策威胁商人利益26.中国封建社会后期,粮、棉、茶等一般的民生用品在转运贸易中的比重逐渐增加,流通量和流通范围较以往有所扩大,流向主要是从农村流向城市。这种状况表明中国A.农产品商品化趋势的增强B.自给自足的自然经济解体C.生产力水平出现质的飞跃D.城乡生活方式的融合27.明清时期,几乎世界白银产量的半数流入了中国,中国是当时世界经济和贸易的中心区域之一,国内商品经济发达,却没有产生强大的扫荡封建经济基础的革命性变化。其中主要原因在于A.“重农抑商”观念和“闭关海禁”政策的压制B.大河流域的农耕文明不适于工商业发展C.鸦片的输入导致中国的白银大量外流D.英、法工业革命后对中国进行商品输出28.明代《二如亭群芳谱》一书中写道:“西番葵,茎如竹,高丈余,叶如蜀葵而大。花托圆二三尺,如莲房而扁。花黄色,子如草麻子而扁。”“西番葵”后来成为我国主要农作物之一,得益于A.丝绸之路的畅通B.新航路的开辟C.朝贡贸易的形成D.中国对外政策的开明29.有学者对新航路开辟作了如下评价:“由于新航路的开辟,东西两半球的不同文化圈的大汇合……没有了美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多。”对这一材料的正确解读是A.片面强调新航路开辟的积极作用B.经济发展完全依赖对殖民地掠夺C.新航路开辟直接引发了工业革命D.较为客观地分析了新航路的历史作用30.“全球史观”是将人类社会的历史作为一个整体来看待。各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底,历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史。以此来判断新航路开辟的影响A.促进欧洲开始社会转型B.资产阶级开展了殖民黑奴贸易C.推动世界市场雏形出现D.导致欧洲商业贸易中心的转移二、非选择题。(3小题,总共40分.)31.阅读下列材料,回答问题。(15分)材料一 观察右边文物图片。材料二 夫在芸耨,妻在机杼,民无二事,则有储蓄……春夏夫出于南亩,秋冬女练于布帛,则民不困。——《尉缭子·治本》n材料三 自耕农是封建国家直接剥削的对象。为了保证赋税、徭役和供应,封建国家历来关注这一阶层的存在。“稳定小农”是封建王朝长治久安的良策,每一个新王朝建立时,对此尤为关注。他们总是采取鼓励垦荒等政策,积极培植自耕农……自耕农这一阶层很不稳定,经常分化。——叶显恩《明清徽州农村社会与佃仆制》(1)根据材料一,图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?古代农业耕作方式的变革对我国古代农业的发展有什么影响?(5分)(2)依据材料二,判断这是我国古代什么样的生产模式?出现的根本原因是什么?并归纳小农经济的特点。(4分)(3)结合材料三,分析自耕农在古代社会中的地位和作用。指出中国古代社会自耕农大量存在的有利因素和不利因素。(6分)32.阅读下列材料,回答问题。(12分)材料一 唐诗云:“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”“(扬州)夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛”。材料二 宋诗云:“远闻叫声声,衣服两大堆,件件来回经。”“坊巷桥门及隐蔽去处,俱是铺席买卖。”“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”材料三 北宋商税情况简表。年代年商税额指数995—998年400万贯1001004—1008年450万贯1131058年700万贯1751064—1068年846万贯2121077年879万贯220——漆侠《中国经济通史·宋代经济卷》材料四 苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富;而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。——高中历史教材(1)结合材料一、二,提炼唐宋时期的商业发展的相关信息。(4分)(2)分析材料三,说明宋代的商业状况和商业政策。(4分)(3)阅读材料四,从《苏州丝织业手工工场》图中提取信息,说明在城市的经济领域又出现了什么新的现象。导致这一新现象出现的根本原因是什么?(4)33.阅读下列材料,回答问题。(13分)材料一 金银,特别是银源源不断地从西班牙殖民地流入欧洲,欧洲货币金属的供应量大幅度上升,在整个16世纪至少增加了3倍。西班牙政府曾试图禁止金银的出口,但徒劳无益。而且,政府本身就是最大的违禁者。它用大量的金银支付对意大利、德国和荷兰的欠款,并且资助无休无止的战争。正是这些国家包括西班牙参与的违禁买卖活动,使贵金属在欧洲蔓延扩散。最明显n直接的结果是价格的长期(不正常的)上涨。16世纪末的价格水平比世纪初高出3倍至4倍之多。——《世界经济简史——从旧石器时代到20世纪末》材料二 ……西班牙人是果园爱好者,除了给美洲带来橄榄树和欧洲葡萄树外,还带来了种类繁多的水果。作为回报,美洲印第安人贡献出非常丰富的粮食作物,特别是玉米和马铃薯,此外还有木薯、番茄……动植物的交换并不限于欧亚大陆和南北美洲之间,整个世界曾卷入这种交换。——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(1)材料一描述的是欧洲哪一经济现象?其具体表现如何?结合所学知识,其产生的影响是什么?(7分)(2)材料一反映了世界贸易发生了什么变化?变化的原因是什么?(6分)高一历史文参考答案1C2C3A4B5A6C7A8A9A10D11C12B13B14B15B16C17B18D19D20A21C22C23D24B25A26A27A28B29D30C31答案:(1)方式:图一反映刀耕火种,图二反映铁犁牛耕。影响:古代农业耕作方式的变革是农业生产力提高的显著标志,它使农产品的产量有所提高,有利于古代农业生产的进一步发展。5分(2)模式:小农经济。原因:生产力的发展,铁器和牛耕的发明与推广;土地私有制的确立。特点:以家庭为生产和生活单位;农业与家庭手工业相结合,“男耕女织”;自给自足的自然经济;精耕细作;脆弱性等。4分(3)地位:自耕农是封建国家赋税、徭役的主要承担者;作用:大批自耕农的存在是封建社会稳定的重要条件。3分有利:自耕农的大量存在是封建国家富强、社会安定的基础条件,封建统治者采取措施保护自耕农经济。不利:自耕农是一个不稳定的阶层,经常发生分化;自耕农经营规模小,抵御天灾人祸的能力薄弱。3分32答案:(1)信息:扬州是唐朝重要的商业城市,夜市繁荣;宋代商贩以歌唱的形式叫卖商品;政府不再限制商业活动的地点;“草市”有比较完善的饮食服务设施。4分(2)状况:商业不断发展;商业地位重要。政策:重视商业,商税成为政府重要财源。4分(3)新现象:出现了具有雇佣关系的手工工场,产生了资本主义生产关系的萌芽。原因:生产力的发展和商品经济的发展。4分33答案:7分(1)现象:欧洲“价格革命”。表现:新航路开辟后,美洲的白银大量涌入西班牙,继而流向整个欧洲,引起欧洲货币贬值,物价上涨,通货膨胀。影响:按传统方式收取定额货币地租的封建地主收入减少,陷于贫困破产;商人、资产阶级大发其财;促进了欧洲封建制度的衰落和资本主义的兴起,促进了商品经济的发展。6分(2)变化:商品种类增多;贸易范围扩大;世界市场开始形成。原因:新航路开辟。