- 68.90 KB

- 2022-04-12 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

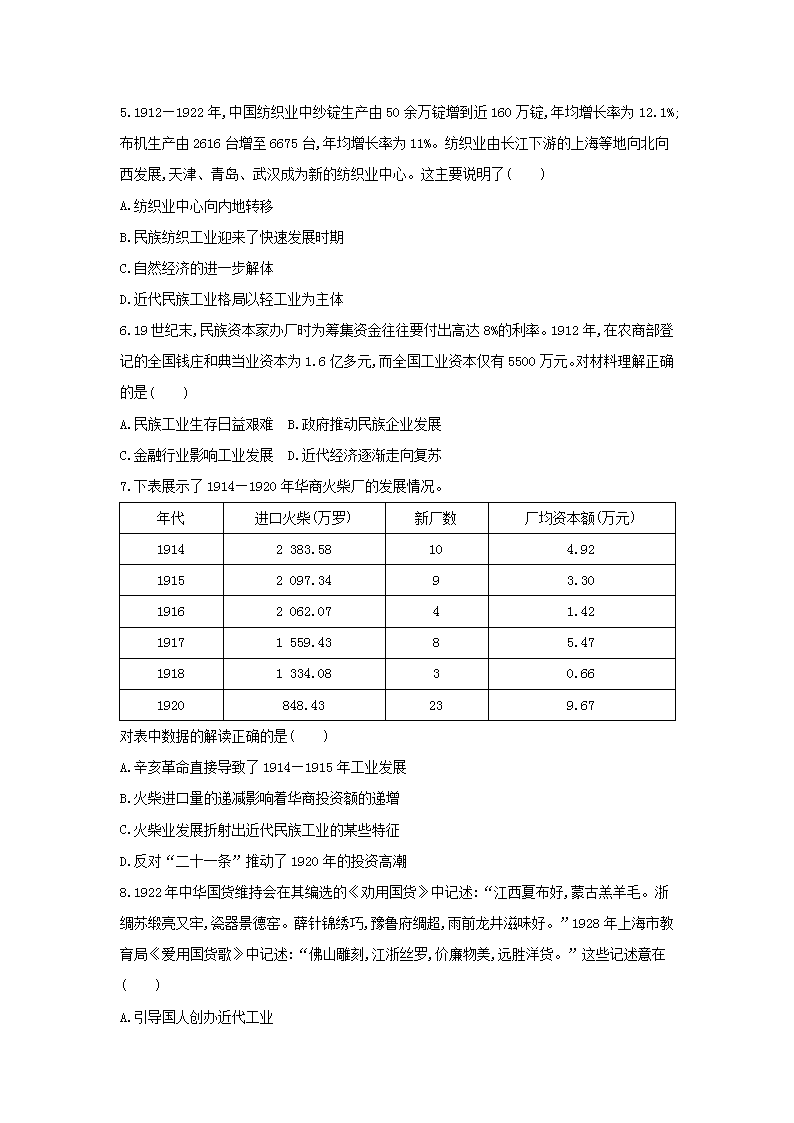

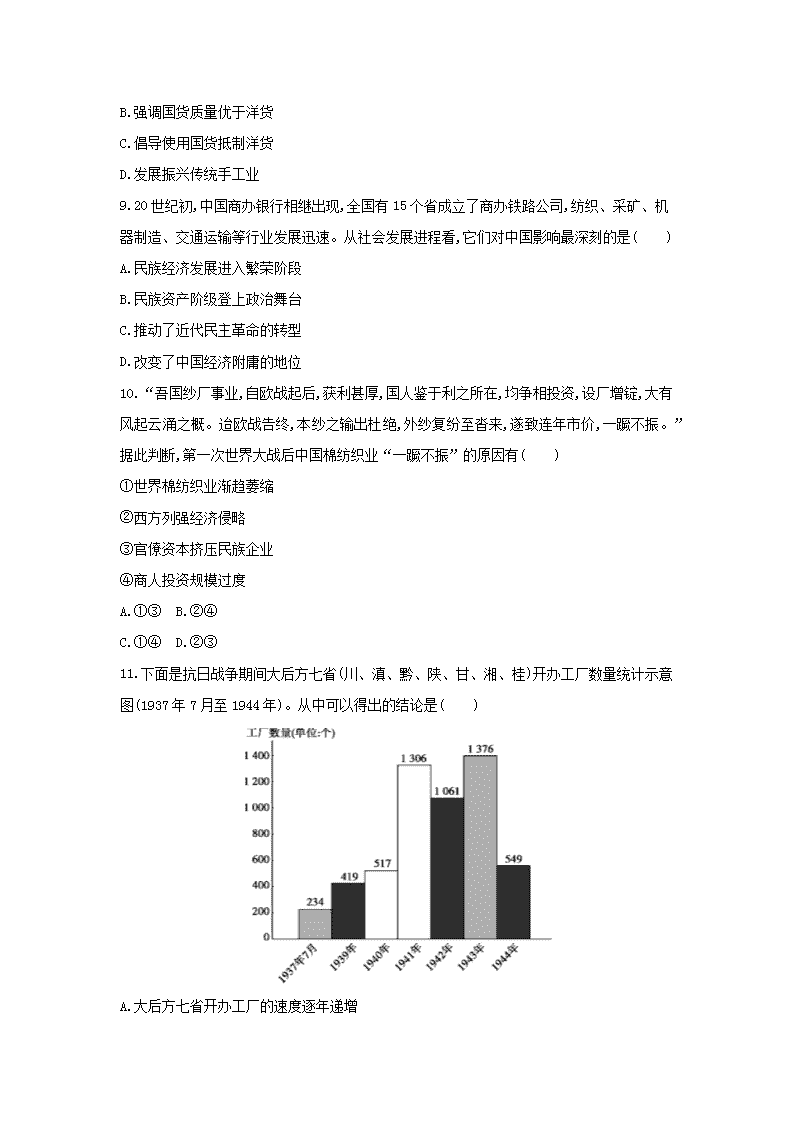

第17讲 民国时期民族工业的曲折发展一、选择题1.某同学准备了一份研究性学习材料,其中包括如下关键词:“工业建设会”“一战”“纺织业”“青岛”。他最有可能研究的主题是( )A.近代民族工业的兴起B.近代民族工业的初步发展C.民国初期的兴办实业潮D.国民政府时期的民族工业2.孙德常等人著的《天津近代经济史》中记载:“1909年开设于芥园的北洋火柴公司,1919年扩充资本30万元,增设分厂于南开马场道,总的年产量达到15000箱。原华昌火柴公司于1917年与北京的丹凤火柴公司合并,改名丹华。”对材料信息解读正确的是( )A.列强加紧对华资本输出B.中国近代火柴工业发源于北京C.政府放宽对民间设厂的限制D.一战为民族工业的发展提供了机遇3.在中国近代史上,英国对华贸易的增长率从1913年的11.4%下降到1918年的8.5%;而日本对华贸易的增长率从1913年的19.5%上升到1918年的38%。这反映出( )A.民族工业初步发展B.英国暂时放松对华经济侵略C.日本独占中国市场局面形成D.抵制日货运动取得重大成效4.(2016课标Ⅱ)抗战胜利后,国民政府将日伪纺织企业合并,成立了国有的中纺公司。政府高层解释称,商民在抗战之后,对于所接收之敌伪纱厂,“即便有人承购,事实上仍需由政府予以维持,等于仍由政府自行拨款接办,国库并不因出售纱厂而有大量之收入”。这反映了此时期( )A.政府试图缓解民族工业困境B.国家实行对轻纺工业的统制C.民族资本主义工业开始衰落D.政府在经济中主导地位加强n5.1912—1922年,中国纺织业中纱锭生产由50余万锭增到近160万锭,年均增长率为12.1%;布机生产由2616台增至6675台,年均增长率为11%。纺织业由长江下游的上海等地向北向西发展,天津、青岛、武汉成为新的纺织业中心。这主要说明了( )A.纺织业中心向内地转移B.民族纺织工业迎来了快速发展时期C.自然经济的进一步解体D.近代民族工业格局以轻工业为主体6.19世纪末,民族资本家办厂时为筹集资金往往要付出高达8%的利率。1912年,在农商部登记的全国钱庄和典当业资本为1.6亿多元,而全国工业资本仅有5500万元。对材料理解正确的是( )A.民族工业生存日益艰难B.政府推动民族企业发展C.金融行业影响工业发展D.近代经济逐渐走向复苏7.下表展示了1914—1920年华商火柴厂的发展情况。年代进口火柴(万罗)新厂数厂均资本额(万元)19142383.58104.9219152097.3493.3019162062.0741.4219171559.4385.4719181334.0830.661920848.43239.67对表中数据的解读正确的是( )A.辛亥革命直接导致了1914—1915年工业发展B.火柴进口量的递减影响着华商投资额的递增C.火柴业发展折射出近代民族工业的某些特征D.反对“二十一条”推动了1920年的投资高潮8.1922年中华国货维持会在其编选的《劝用国货》中记述:“江西夏布好,蒙古羔羊毛。浙绸苏缎亮又牢,瓷器景德窑。薛针锦绣巧,豫鲁府绸超,雨前龙井滋味好。”1928年上海市教育局《爱用国货歌》中记述:“佛山雕刻,江浙丝罗,价廉物美,远胜洋货。”这些记述意在( )A.引导国人创办近代工业nB.强调国货质量优于洋货C.倡导使用国货抵制洋货D.发展振兴传统手工业9.20世纪初,中国商办银行相继出现,全国有15个省成立了商办铁路公司,纺织、采矿、机器制造、交通运输等行业发展迅速。从社会发展进程看,它们对中国影响最深刻的是( )A.民族经济发展进入繁荣阶段B.民族资产阶级登上政治舞台C.推动了近代民主革命的转型D.改变了中国经济附庸的地位10.“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有( )①世界棉纺织业渐趋萎缩②西方列强经济侵略③官僚资本挤压民族企业④商人投资规模过度A.①③B.②④C.①④D.②③11.下面是抗日战争期间大后方七省(川、滇、黔、陕、甘、湘、桂)开办工厂数量统计示意图(1937年7月至1944年)。从中可以得出的结论是( )A.大后方七省开办工厂的速度逐年递增nB.太平洋战争爆发前后,大后方工业发展迅猛C.大后方和沿海工业比例发生很大变化D.大后方工厂开办的主要原因是抵制日本的经济侵略12.1940年,欧洲英吉利海峡曾有过一场惊心动魄的军事转移——“敦刻尔克大撤退”。在中国全面抗战初期,也上演了一场争分夺秒的生死大撤退,堪称“中国实业界的敦刻尔克大撤退”。这场“生死大撤退”的影响是( )A.改变了中国民族工业的布局B.为抗战胜利提供了充足的物质保障C.改变了中国工业落后的局面D.使民族工业得到前所未有的大发展13.宋子文于1945年建立中国纺织建设公司,资产主要来自接受敌伪产业,后来靠着低息贷款、官价外汇、低价收购原料和免于政府收购等政策垄断了棉纺织业的进出口贸易。中国纺织建设公司的发展主要得益于( )A.国民政府执行自由宽松的金融贸易政策B.日资企业退出给民营工业腾出经营空间C.官僚资本对社会公共资源的控制和垄断D.民族工业萎缩在国内市场的竞争力减弱14.抗战结束后,国民政府宣布美国来华投资企业“应课征之税捐与本国人民同”,“将来亦不致颁布足以阻碍获得合理利润之新税则”。国民政府的这些规定( )A.抑制了美国对华的商品倾销B.不利于民族工业的发展C.巩固了官僚资本的主导地位D.推动中国积极融入世界15.据上海面粉同业人工会的报告:“自1948年6月起,各厂次粉壅积,资金呆滞,本会迭次电呈粮食部,请求准予自由转口,并推请代表晋京向部请愿。部以与行政院七月八日颁行调剂民食办法第十一条之规定不符,未予批准。”由此可知( )A.国民政府的经济政策导致通货膨胀B.美国的商品涌入中国排挤了国货C.官僚资本的经济垄断挤压了民族企业D.战争环境加剧了民族企业的困难n二、非选择题16.(2018江苏单科)20世纪30年代后期,中国在经济上经历了从为全国的抗日战争作准备向建立战时经济体制的转变。阅读下列材料: 材料一 1935年前后,国民政府加强了对四川、云贵等地区的主要工业资源的调查和开发,陆续将东部沿海地区的军工企业西迁,并停办、调整了一些军工企业,改善设备,统一制式,增加生产。政府还进一步整修旧公路,修筑新公路,开辟航空线。1936年通过的1937年度军费预算,在普通军费预算4.12亿元的基础上,增加了国防建设专款2.22亿元,使整个国防预算达到6.34亿元。总之,国民政府的抗战准备,在一定程度上为以后的全国抗战创造了有利条件。 材料二 全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施。与此同时,政府组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁。截止到1938年底,迁到大后方的工厂达304家。这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举。——以上材料摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》完成下列要求:(1)据材料一,概括国民政府在经济上为抗战所作的准备。结合所学知识,说明当时的历史背景。(6分)(2)据材料二,指出国民政府为抗战所采取的新的经济举措。(3分)n(3)据材料一、二并结合所学知识,简析抗战时期国民政府采取的经济举措所带来的影响。(5分)答案精解精析一、选择题1.C 近代民族工业兴起于19世纪六七十年代,甲午战后民族工业初步发展,南京国民政府成立于1927年,三者都与关键词“一战”不符,故A、B、D三项错误;“一战”为兴办实业提供了有利的外部环境,“工业建设会”“纺织业”“青岛”则反映了兴办实业的组织条件、行业及地点,所以该同学研究的主题最有可能是民国初期的兴办实业潮,故C项正确。2.D 从材料信息可知,民国初年,天津的民族企业扩充了资本,扩大了厂房,这说明一战为民族工业的发展提供了机遇。故选D项。材料信息无法说明列强加紧对华资本输出,故A项错误;材料信息无法体现B项;材料信息无法体现政府对民族企业的态度,故C项错误。3.B 1914—1918年是一战期间,当时欧洲列强无暇东顾,日本趁机而入,与北洋军阀政府签订“二十一条”等,使得日本对华贸易额大增,故B项正确。4.D 从题干中“成立了国有的中纺公司”“事实上仍需由政府予以维持”等关键信息,可知抗战胜利后,国民政府在经济中的主导地位逐渐加强,故选D项。A项题干材料未体现,排除;仅从成立了国有的中纺公司一件事不能说明国家实行对轻纺工业的统制,故B项以偏概全;民族资本主义工业开始衰落是在全面抗战时期,排除C项。5.B 材料“纺织业由长江下游的上海等地向北向西发展,天津、青岛、武汉成为新的纺织业中心”不能说明纺织业中心向内地转移,故A项错误;由材料内容可知,1912—1922年中国纺织业年均增长率较大,同时由长江下游的上海等地向北向西发展,说明发展区域扩大,再结合史实可知此时期民族纺织工业迎来了快速发展时期,故B项正确;材料没有体现自然经济的解体情况,故C项错误;材料没有反映出民族工业格局的情况,故D项错误。n6.C 材料反映的只是民族工业资金少,借款利率高,没有体现企业生存状况和政府举措的信息,排除A、B两项;“筹集资金往往要付出高达8%的利率。……全国钱庄和典当业资本为1.6亿多元,而全国工业资本仅有5500万元”表明金融行业影响工业发展,C项正确;材料无法体现D项。7.C 材料数据显示,进口火柴数量逐步降低,新厂数和厂均资本额经历了高—低—高—低—高的变化历程,这从侧面反映出近代民族工业抵制列强经济侵略、曲折发展的特征,故C项符合题意。A、D两项在材料中无从体现,排除;B项表述明显错误。8.C 《劝用国货》和《爱用国货歌》的内容是宣传国货的优点,引导国人用国货,而非引导国人创办近代工业,故A项错误;材料的内容是宣传国货的优点,没有涉及国货和洋货的比较,故B项错误;材料的内容是宣传国货的优点,主要意图是宣传国货抵制洋货,故C项正确;材料的内容没有涉及振兴传统工业,故D项错误。9.C A项表述与史实不符,故A项错误;民族资产阶级早在19世纪末就已经登上了历史舞台,故B项错误;随着20世纪初民族资本主义短暂春天的出现,民族资本主义经济迅速发展,无产阶级开始登上历史舞台,直接推动了中国由旧民主主义革命向新民主主义革命的转型,故C项正确;单纯的经济发展不可能改变近代中国经济附属的地位,故D项错误。10.B “争相投资”“风起云涌”表明中国棉纺织业投资迅速增长,“外纱复纷至沓来”表明西方列强重新加紧对中国的经济侵略,使国人竞相投资迅速发展起来的棉纺织业“一蹶不振”,故②④正确。“欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来”,表明世界棉纺织业的发展抑制了中国棉纱的出口,①错误;此时官僚资本主义尚未出现,③错误。答案选B。解答本题的关键是对“争相投资”所带来的后果的准确理解。11.B 柱状图显示出1941—1943年工厂数量最多,这一时期正好处于太平洋战争爆发前后,故B项符合题意。柱状图中的数据并非逐年递增,故A项错误。图中数据并未体现大后方与沿海工业比例的变化,故C项错误。大后方工厂开办主要是为了赢得抗战胜利,故D项错误。12.A 全面抗战初期,“中国实业界的敦刻尔克大撤退”是指民族工业内迁,沿海工业向西南大后方转移,这改变了中国民族工业的布局,故A项正确。13.C 据材料(中国纺织建设公司)“靠着低息贷款……免于政府收购等政策”可知金融政策并不是自由宽松,故A项错误;材料“垄断了棉纺织业的进出口贸易”说明民营企业没有获得足够的经营空间,故B项错误;据材料“靠着低息贷款、官价外汇、低价收购原料和免于政府收购等政策垄断了棉纺织业的进出口贸易”可得出官僚资本对社会公共资源的控制和垄断,故C项正确;民族工业萎缩不是材料所要表达的主旨,故D项错误。n14.B 国民政府对美国的来华投资企业给予优惠,并不是阻碍其商品倾销,故A项错误;国民政府对美国企业的优惠政策,对中国民族工业的发展极为不利,故B项正确;巩固了官僚资本的主导地位并非材料主旨,故C项错误;材料中没有信息体现中国融入世界,故D项错误。15.D 材料强调的是1948年民族企业发展困难而非通货膨胀,故A项错误;1946年《中美友好通商航海条约》签订后美国商品涌入中国,与材料中“1948年6月”的时间信息不符,故B项错误;材料强调的是民族企业面临的重重困难而非官僚资本的压榨,故C项错误;由材料“1948年6月起,各厂次粉壅积,资金呆滞”可知,此时解放战争已经爆发,战争环境加剧了民族企业的困难,故D项正确。二、非选择题16.答案 (1)准备:发展内地军工企业;改善交通;增加国防建设费用。背景:日本发动局部侵华战争;抗日救亡运动兴起;国民经济建设运动的开展。(2)举措:建立统一的经济管理体制;实行统制经济政策;支持民营企业内迁。(3)影响:提供了长期抗战的经济支持;促进了西南地区的开发;改变了全国工业的布局;造成了官僚资本的膨胀;阻碍了民族资本主义的发展。解析 (1)第一小问,直接归纳材料要点作答即可。第二小问,可从日本侵华、中国抗战及国民政府的重大举措等方面归纳。(2)提取材料关键信息并加以概括即可。(3)作答时应从积极和消极两个角度思考。积极方面要从对抗战、地区开发、工业布局的影响等角度分析,消极方面要从官僚资本的膨胀及对民族资本主义的压制等方面分析。