- 197.15 KB

- 2022-07-29 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

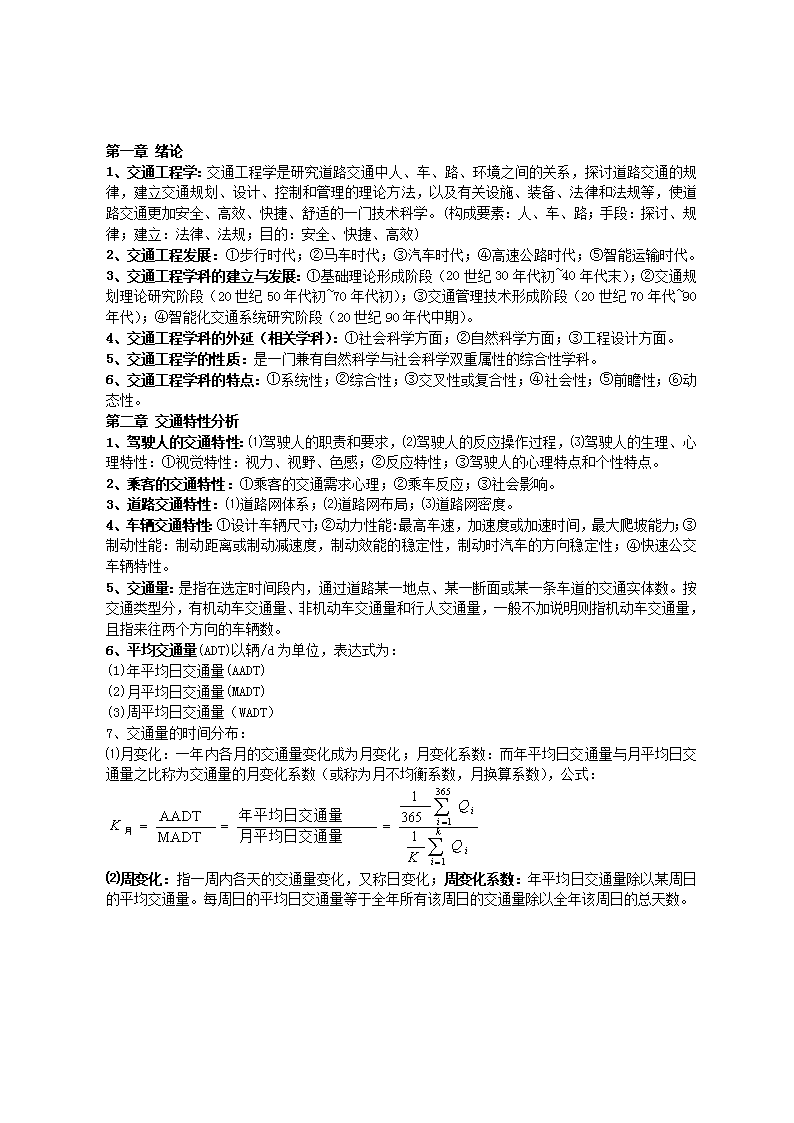

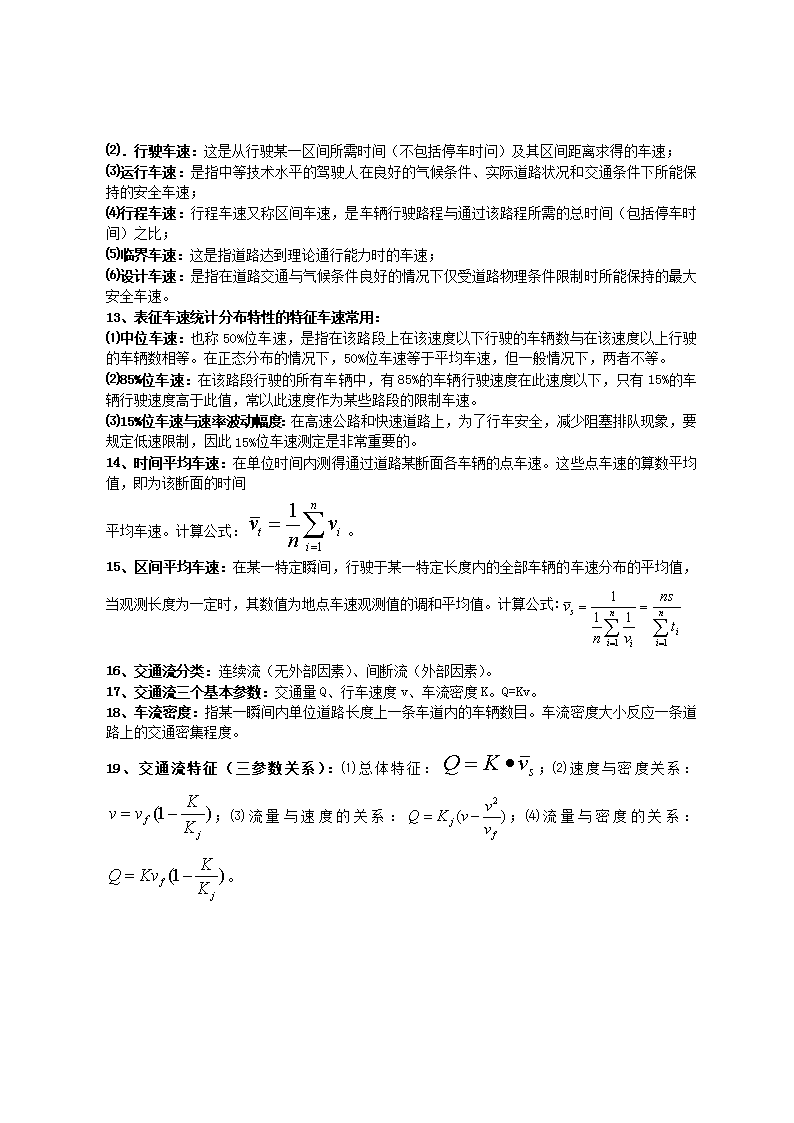

第一章绪论1、交通工程学:交通工程学是研究道路交通中人、车、路、环境之间的关系,探讨道路交通的规律,建立交通规划、设计、控制和管理的理论方法,以及有关设施、装备、法律和法规等,使道路交通更加安全、高效、快捷、舒适的一门技术科学。(构成要素:人、车、路;手段:探讨、规律;建立:法律、法规;目的:安全、快捷、高效)2、交通工程发展:①步行时代;②马车时代;③汽车时代;④高速公路时代;⑤智能运输时代。3、交通工程学科的建立与发展:①基础理论形成阶段(20世纪30年代初~40年代末);②交通规划理论研究阶段(20世纪50年代初~70年代初);③交通管理技术形成阶段(20世纪70年代~90年代);④智能化交通系统研究阶段(20世纪90年代中期)。4、交通工程学科的外延(相关学科):①社会科学方面;②自然科学方面;③工程设计方面。5、交通工程学的性质:是一门兼有自然科学与社会科学双重属性的综合性学科。6、交通工程学科的特点:①系统性;②综合性;③交叉性或复合性;④社会性;⑤前瞻性;⑥动态性。第二章交通特性分析1、驾驶人的交通特性:⑴驾驶人的职责和要求,⑵驾驶人的反应操作过程,⑶驾驶人的生理、心理特性:①视觉特性:视力、视野、色感;②反应特性;③驾驶人的心理特点和个性特点。2、乘客的交通特性:①乘客的交通需求心理;②乘车反应;③社会影响。3、道路交通特性:⑴道路网体系;⑵道路网布局;⑶道路网密度。4、车辆交通特性:①设计车辆尺寸;②动力性能:最高车速,加速度或加速时间,最大爬坡能力;③制动性能:制动距离或制动减速度,制动效能的稳定性,制动时汽车的方向稳定性;④快速公交车辆特性。5、交通量:是指在选定时间段内,通过道路某一地点、某一断面或某一条车道的交通实体数。按交通类型分,有机动车交通量、非机动车交通量和行人交通量,一般不加说明则指机动车交通量,且指来往两个方向的车辆数。6、平均交通量(ADT)以辆/d为单位,表达式为:(1)年平均日交通量(AADT)(2)月平均日交通量(MADT)(3)周平均日交通量(WADT)7、交通量的时间分布:⑴月变化:一年内各月的交通量变化成为月变化;月变化系数:而年平均日交通量与月平均日交通量之比称为交通量的月变化系数(或称为月不均衡系数,月换算系数),公式:⑵周变化:指一周内各天的交通量变化,又称日变化;周变化系数:年平均日交通量除以某周日的平均交通量。每周日的平均日交通量等于全年所有该周日的交通量除以全年该周日的总天数。\n⑶时变化:①高峰小时交通量:在城市道路上,交通量时变图一般呈马鞍形,上下午各有一个高峰,在交通量呈现高峰的那个小时,称为高峰小时,高峰小时内的交通量称为高峰小时交通量;②高峰小时系数PHF:就是高峰小时交通量与高峰小时内某一时段的交通量扩大为高峰小时的交通量之比;8、交通量的空间分布:⑴城乡分布;⑵在路段上分布;⑶交通量的方向分布,方向分布系数KD:KD=主要行车方向交通量/双向交通量*100%;⑷交通量在车道上的分布。9、第30位最高小时交通量(30HV):就是将一年中测得的8760个小时交通量,从大到小按序排列,排在第30位的那个小时交通量。10、选用30HV作为设计小时交通量的原因:⑴与AADT的比值比较稳定;⑵保证97%的车流能够顺利通过;⑶经济效益最佳。K=30HV/AADT。11、计算车道数及路幅宽度(记住字各母含义即可):;;;其中:DHV——设计小时交通量(辆/h);AADT——规划年度的年平均日交通量(辆/d);K——设计小时交通量系数(%);n——车道数;C单——每一车道设计通行能力(辆/h);W——路幅宽度(m);W1——一条车道宽度(m)。在考录方向不均匀系数情况下,单向设计小时交通量:;其中:DDHV——单向设计小时交通量;KD——方向不均匀系数(%);则:。12、车速:设行驶距离为l所需时间为t,则车速可用l/t形式表示。⑴.地点车速:这是车辆通过某一地点时的瞬时车速;\n⑵.行驶车速:这是从行驶某一区间所需时间(不包括停车时问)及其区间距离求得的车速;⑶运行车速:是指中等技术水平的驾驶人在良好的气候条件、实际道路状况和交通条件下所能保持的安全车速;⑷行程车速:行程车速又称区间车速,是车辆行驶路程与通过该路程所需的总时间(包括停车时间)之比;⑸临界车速:这是指道路达到理论通行能力时的车速;⑹设计车速:是指在道路交通与气候条件良好的情况下仅受道路物理条件限制时所能保持的最大安全车速。13、表征车速统计分布特性的特征车速常用:⑴中位车速:也称50%位车速,是指在该路段上在该速度以下行驶的车辆数与在该速度以上行驶的车辆数相等。在正态分布的情况下,50%位车速等于平均车速,但一般情况下,两者不等。⑵85%位车速:在该路段行驶的所有车辆中,有85%的车辆行驶速度在此速度以下,只有15%的车辆行驶速度高于此值,常以此速度作为某些路段的限制车速。⑶15%位车速与速率波动幅度:在高速公路和快速道路上,为了行车安全,减少阻塞排队现象,要规定低速限制,因此15%位车速测定是非常重要的。14、时间平均车速:在单位时间内测得通过道路某断面各车辆的点车速。这些点车速的算数平均值,即为该断面的时间平均车速。计算公式:。15、区间平均车速:在某一特定瞬间,行驶于某一特定长度内的全部车辆的车速分布的平均值,当观测长度为一定时,其数值为地点车速观测值的调和平均值。计算公式:16、交通流分类:连续流(无外部因素)、间断流(外部因素)。17、交通流三个基本参数:交通量Q、行车速度v、车流密度K。Q=Kv。18、车流密度:指某一瞬间内单位道路长度上一条车道内的车辆数目。车流密度大小反应一条道路上的交通密集程度。19、交通流特征(三参数关系):⑴总体特征:;⑵速度与密度关系:;⑶流量与速度的关系:;⑷流量与密度的关系:。\n①极大流量Qm,即Q-v曲线上的峰值。②临界速度vm,即流量达到极大时的速度。③最佳密度Km.即流量达到极大时的密度。④阻塞密度Kj.车流密集到所有车辆无法移动(V=0)时的密度。⑤畅行速度vf,车流密度趋于零,车辆可以畅行无阻时的平均速度20、车头间距:相邻两车车头间距,m/辆,车头时距:用时间表示两相邻车头间距,s/辆,;。第三章交通调查与分析1、交通调查:是指通过统计、实测与分析判断,掌握交通状态发展趋势及有关交通现象的工作过程。2、交通调查的主要内容:①交通流要素调查;②交通出行调查;③交通事故调查;④交通环境调查。3、交通调查的基本要求:①明确条件;②实事求是;③调查人员素质;④总体规划。4、交通量调查的方法:①人工观测法,人工观测法简单、易行,且不需要复杂的设备。但需要较多的人力,且在长时间观测时由于工作单调易于疲劳,故很难难保证实测质量;②试验车移动调查法,,E表示东行实测值,W表示西行实测值。试验车移动调查法,可用较少人力测定较长区间内的平均通过交通量,并可在测定交通量的同时求取区间速度与密度,这对研究各\n参数间关系非常方便。但此法仅适用于短时间测量;③车辆感应器测定法:使用车辆感应器测定交通量安全可靠,且适用于常年连续观测。但购置仪器费用较高,而且需要对仪器经常进行检验、维修及电源保证,对测设人员技术水平的要求也较人工测定时高;④仪器自动计测法:仪器自动计测法系利用自动车流量记录仪作数据记录,以仪器替代人工观测工作,其优点是节省人力、时间,减少人为因素对观测数据精度的影响,便于做长期、连续的交通观测、统计。由于仪器为机械装置,对自然条件、道路交通状况与能源有一定的要求,故使用范唯受到一定的限制;⑤摄影法:此法成本高,且资料处理工作量大,但实测精度好,且可节省现场实测人数。5、车速又可分为:地点速度(行驶车速)和区间速度(行程车速)。6、速度调查方法:⑴地点车速:人工测定法、使用测速仪器测定法、车辆感应法;⑵区间速度:试验车观测法、车辆牌号对照法、驶入驶出测量法。7、密度调查方法:出入量法、摄影法或录像法。8、道路占有率调查:⑴空间占有率:某一瞬时,车辆所占长度占总长度的百分比,⑵时间占有率:在道路观测断面上,车辆通过时间占观测时间的百分比,9、行车时间:指汽车沿一定路线在实际交通条件下,从一处到达另一处行车所需的总时间(包括停车和延误)。10、延误:指车辆在行驶中,由于受到驾驶人无法控制的或意外的其他车辆的干扰或交通控制设施等的阻碍所损失的时间。11、延误类型:(1)基本延误(固定延误):由交通控制装置所引起的延误,与道路交通量多少及其他车辆干扰无关的延误。(2)运行延误:由于各种交通组成间相互干扰而产生的延误。一般它含纵向、横向与外部和内部的干扰,如停车等待横穿、交通拥挤、连续停车以及由于行人和转弯车辆影响而损失的时间。(3)行车时间延误:指车辆在实际交通流条件下由于该车本身的加速、减速或停车而引起的时间延误,即与外部干扰无关的延误。(4)停车延误:由于某些原因使车辆实际停止不动而引起的时间延误。12、延误的调查方法:跟车法、输出-输入法。13、交叉口延误的调查方法:点样本法。14、总延误=观测停车总辆数*观测周期;停止车辆每台平均延误=总延误/停止车辆台数;驶入交叉口车辆每台平均延误=总延误/驶入车辆台数;停止车辆比例=停止车辆台数/驶入车辆台数。第四章交通流理论1、离散型分布:在一定的时间间隔内到达的车辆数,或在一定的路段上分布的车辆数,是所谓的随机变数,描述这类随机变数的统计规律用的是离散型分布。(知道字母含义和适用条件)⑴泊松分布:①适用条件:车流密度不大,其他外界干扰因素基本上不存在,即车流是随机的。②基本公式:,均值M=λt;方差D=λt;(Pk——在计数间隔t内到达k辆车的概率;λ——平均到车率(辆/S);t——每个计数间隔持续的时间(S);e-自然对数的底,可取2.718280。若令m=λt-在计数间隔t内平均到达的车辆数,则m又称为泊松分布的参数。);⑵二项分布:①适用条件:车辆比较拥挤、自由行使机会不多的车流。②基本公式:\n;分布的均值M和方差D分别为:M=nP,D=nP(l-P),显然有DM,适用于波动性较大的。2、连续性分布:车流的统计规律除了可用计数分布来描述外,还可用车头时距来描述这种分布属于连续性分布。⑴负指数分布:①适用条件:用于描述有充分超车机会的单列车流和密度不大的多列车流的车头时距分布,它常与计数的泊松分布相对应。因为车辆的车头至车头的间距至少为一个车长,所以车头时距必有一个大于零的最小值τ⑵移位负指数分布:①适用条件:用于描述不能超车的单列车流的车头时距分布和车流量低的车流的车头时距分布。3、排队理论:排队论是研究“服务”系统因“需求”拥挤而产生等待行列(即排队)的现象,以及合理协调“需求”与“服务”关系的一种数学理论,是运筹学中以概率论为基础的一门重要分支,亦称“随机服务系统理论”。4、排队论的基本原理:(1)基本概念:“排队”单指等待服务的;不包括正在被服务的,而“排队系统,,既包括了等待服务的,又包括了正在被服务的车辆。(2)排队系统的3个组成部分:①输入过程:定长输入、泊松输入、爱尔朗输入;②排队规则:损失制、等待制、混合制;③服务方式:定长分布、负指数分布、爱尔朗分布;⑶M代表泊松输入或负指数分布服务,D代表定长输入或定长服务;Ek代表爱尔朗分布的输入或服务。⑷排队系统的主要数量指标:①等待时间:从顾客到达时起到他开始接受服务时止的这段时间;②忙期:服务台连续繁忙的时期,这关系到服务台的工作强度;③队长:有排队顾客与排队系统中顾客之分,这是排队系统提供服务水平的一种衡量。5、M/M/1系统:设平均到达率为λ,则到达的平均时距为1/λ。排队从单通道接受服务后出来的平均服务率为μ,则平均服务时间为1/μ。比率ρ=λ/μ叫作交通强度或利用系数,可确定各种状态的性质。所谓状态,指的是排队系统的顾客数。如果ρ<1,并且时间充分,每个状态都按一定的非零概率反复出现。当ρ≥1,任何状态都是不稳定的,而排队的长度将会变得越来越长。因此,要保持稳定状态,即确保单通道排队能够消散的条件是λ<μ。6、跟驰理论:是运用动力学方法,探究在无法超车的单一车道上车辆列队行驶时,后车跟随前车的行驶状态,并且借数学模式表达并加以分析阐明的一种理论。7、非自由行驶状态:在道路上行驶的一队高密度汽车,车间距离不大,车队中任一辆车的车速都受前车速度的制约,驾驶人只能按前车所提供的信息采用相应的车速;非自由行驶状态的车队有以下三个特性:制约性、延迟性、传递性。8、W=(Q1-Q2)/(K1-K2)=VW(W--集散波的波速;Q1、Q2--前后两种车流状态的流量;K1、K2--前后两种车流状态的密度);W>0前进波,W<0后退波,K1>K2消散波,K1