- 78.00 KB

- 2022-08-24 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

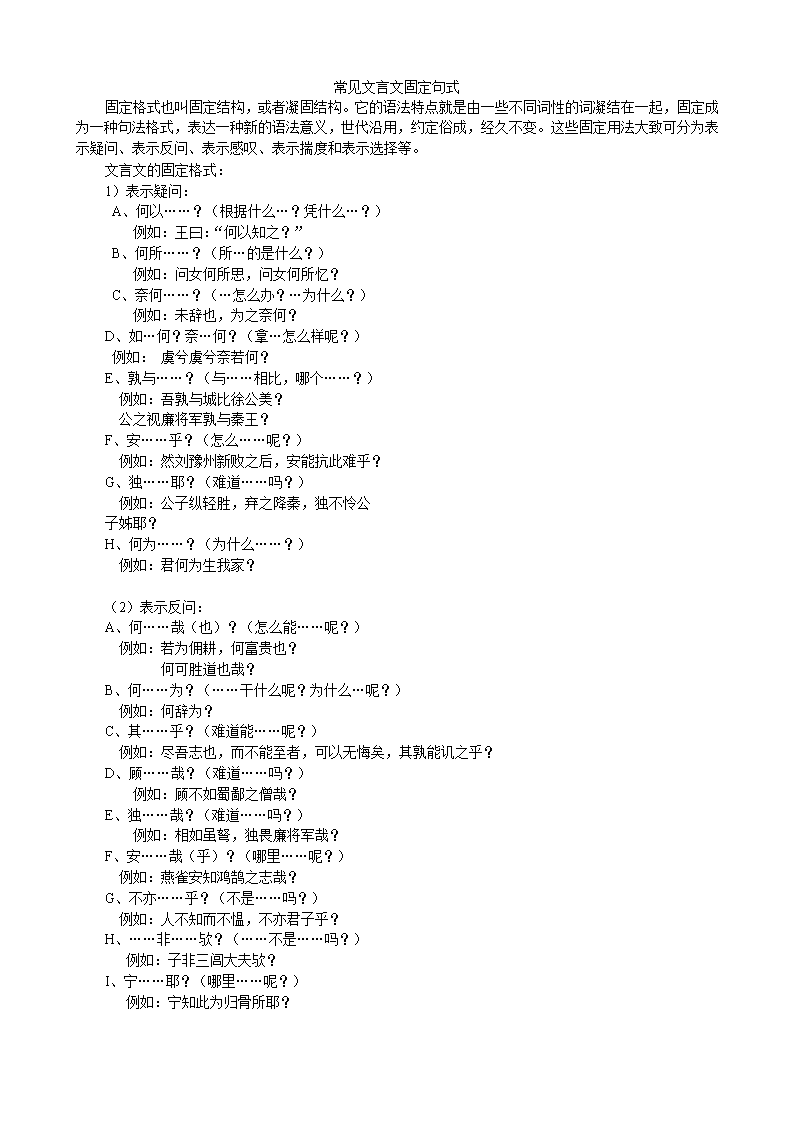

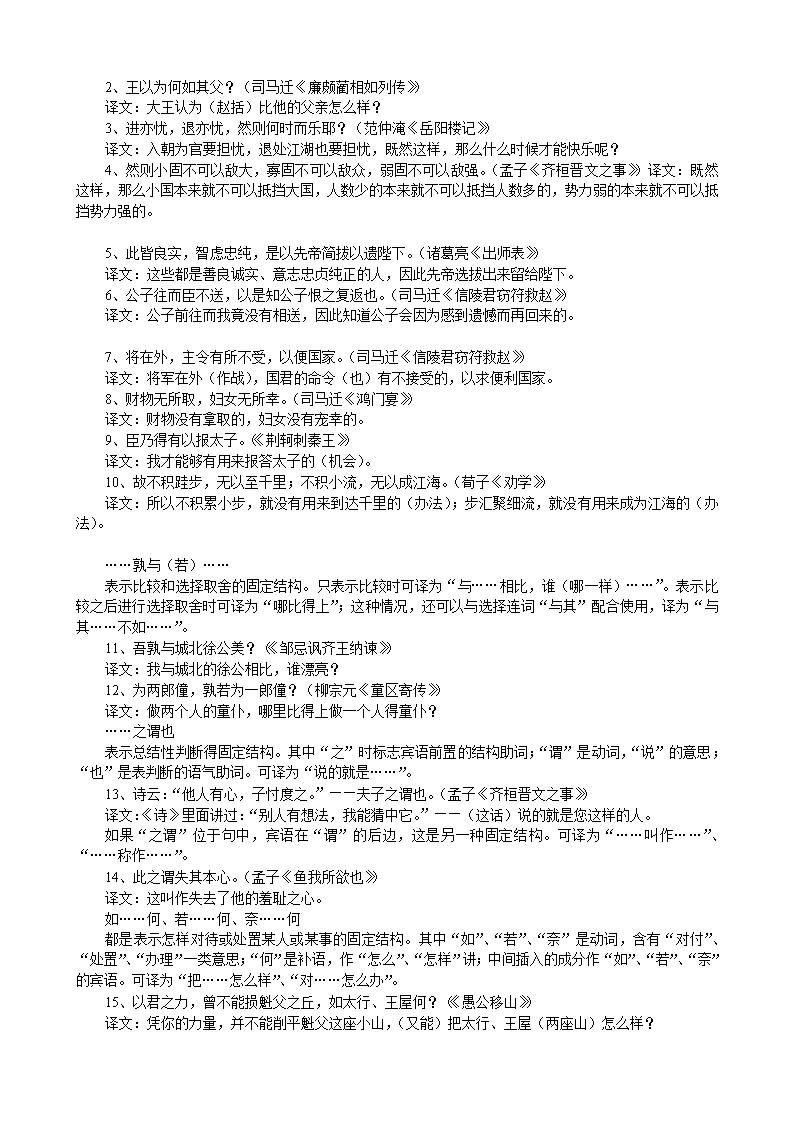

常见文言文固定句式固定格式也叫固定结构,或者凝固结构。它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。这些固定用法大致可分为表示疑问、表示反问、表示感叹、表示揣度和表示选择等。文言文的固定格式:1)表示疑问:A、何以……?(根据什么…?凭什么…?)例如:王曰:“何以知之?”B、何所……?(所…的是什么?)例如:问女何所思,问女何所忆?C、奈何……?(…怎么办?…为什么?)例如:未辞也,为之奈何?D、如…何?奈…何?(拿…怎么样呢?)例如:虞兮虞兮奈若何?E、孰与……?(与……相比,哪个……?)例如:吾孰与城比徐公美?公之视廉将军孰与秦王?F、安……乎?(怎么……呢?)例如:然刘豫州新败之后,安能抗此难乎?G、独……耶?(难道……吗?)例如:公子纵轻胜,弃之降秦,独不怜公子姊耶?H、何为……?(为什么……?)例如:君何为生我家?(2)表示反问:A、何……哉(也)?(怎么能……呢?)例如:若为佣耕,何富贵也?何可胜道也哉?B、何……为?(……干什么呢?为什么…呢?)例如:何辞为?C、其……乎?(难道能……呢?)例如:尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?D、顾……哉?(难道……吗?)例如:顾不如蜀鄙之僧哉?E、独……哉?(难道……吗?)例如:相如虽弩,独畏廉将军哉?F、安……哉(乎)?(哪里……呢?)例如:燕雀安知鸿鹄之志哉?G、不亦……乎?(不是……吗?)例如:人不知而不愠,不亦君子乎?H、……非……欤?(……不是……吗?)例如:子非三闾大夫欤?I、宁……耶?(哪里……呢?)例如:宁知此为归骨所耶?\n(3)表示感叹:A、何其……也!(怎么那么……啊!)例如:虽有君命,何其速也!B、直…耳!(只不过……罢了!)例如:王曰:“不可,直不过百步耳!C、惟……耳!(只是……罢了!)例如:吾已无事可办,惟待死期耳!D、一何……(多么……啊!)例如:吏呼一何怒,妇啼一何苦!E、亦……哉!(也真是……啊!)例如:且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!(4)表揣度:A、无乃…乎(耶)?(恐怕该……吧?)(兼表反问)例如:求,无乃尔是过欤?B、得无…乎(耶)?(该不是……吗?(兼表反问)例如:若辈得无若贫乎?C、……庶几……欤?(……大概……吧?)例如:吾王庶几无疾病欤?(5)表示选择:A、与其……孰若……?(与其……,哪如……?)例如:与其坐而待亡,孰若起而拯之?B、……欤(耶),抑……欤(耶)?(是……,还是……?)例如:其竟以此而陨其生乎?抑别有疾而至斯乎?C、其……,其……也?(是……呢,还是……呢?)例如:其真无马耶?其真不知马也。常见固定文言词语:1、“……之谓也”、“其……之谓也”、“其……之谓乎”。译为“说的就是……啊!”、“大概说的就是……吧”。2、“无以、无从”。多译为“没有用来……的办法”。3、“有以”。多译作“有用来……”的办法。4、“所以”译为“用来……的”、“……的原因”、“……的方法”。5、“是故(以)”译为“所以,因此,因而”6、“以故(是)”:可译为“所以。”“以……故”可译为“因为……的缘故”)7、“有……者”译为“有个……人”8、“比及”可译为“等到......的时候”9、“向使”可译为“假如,如果”。10、“虽然”可译为“虽然如此,即使如此”。11、“以……为”连用,表判断,相当于现代汉语的“认为……”、“把……当作”、“凭借(依靠)……作为”等。12、“谓……曰……”可译为“对……说,告诉……说;把……叫做……。”画出下列句中文言固定结构并翻译句子。1、樊哙曰:“今日之事何如?”(司马迁《鸿门宴》)译文:樊哙说:“今天的情况怎么样?”\n2、王以为何如其父?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)译文:大王认为(赵括)比他的父亲怎么样?3、进亦忧,退亦忧,然则何时而乐耶?(范仲淹《岳阳楼记》)译文:入朝为官要担忧,退处江湖也要担忧,既然这样,那么什么时候才能快乐呢?4、然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众,弱固不可以敌强。(孟子《齐桓晋文之事》)译文:既然这样,那么小国本来就不可以抵挡大国,人数少的本来就不可以抵挡人数多的,势力弱的本来就不可以抵挡势力强的。5、此皆良实,智虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。(诸葛亮《出师表》)译文:这些都是善良诚实、意志忠贞纯正的人,因此先帝选拔出来留给陛下。6、公子往而臣不送,以是知公子恨之复返也。(司马迁《信陵君窃符救赵》)译文:公子前往而我竟没有相送,因此知道公子会因为感到遗憾而再回来的。7、将在外,主令有所不受,以便国家。(司马迁《信陵君窃符救赵》)译文:将军在外(作战),国君的命令(也)有不接受的,以求便利国家。8、财物无所取,妇女无所幸。(司马迁《鸿门宴》)译文:财物没有拿取的,妇女没有宠幸的。9、臣乃得有以报太子。(《荆轲刺秦王》)译文:我才能够有用来报答太子的(机会)。10、故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(荀子《劝学》)译文:所以不积累小步,就没有用来到达千里的(办法);步汇聚细流,就没有用来成为江海的(办法)。……孰与(若)……表示比较和选择取舍的固定结构。只表示比较时可译为“与……相比,谁(哪一样)……”。表示比较之后进行选择取舍时可译为“哪比得上”;这种情况,还可以与选择连词“与其”配合使用,译为“与其……不如……”。11、吾孰与城北徐公美?(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:我与城北的徐公相比,谁漂亮?12、为两郎僮,孰若为一郎僮?(柳宗元《童区寄传》)译文:做两个人的童仆,哪里比得上做一个人得童仆?……之谓也表示总结性判断得固定结构。其中“之”时标志宾语前置的结构助词;“谓”是动词,“说”的意思;“也”是表判断的语气助词。可译为“说的就是……”。13、诗云:“他人有心,子忖度之。”——夫子之谓也。(孟子《齐桓晋文之事》)译文:《诗》里面讲过:“别人有想法,我能猜中它。”——(这话)说的就是您这样的人。如果“之谓”位于句中,宾语在“谓”的后边,这是另一种固定结构。可译为“……叫作……”、“……称作……”。14、此之谓失其本心。(孟子《鱼我所欲也》)译文:这叫作失去了他的羞耻之心。如……何、若……何、奈……何都是表示怎样对待或处置某人或某事的固定结构。其中“如”、“若”、“奈”是动词,含有“对付”、“处置”、“办理”一类意思;“何”是补语,作“怎么”、“怎样”讲;中间插入的成分作“如”、“若”、“奈”的宾语。可译为“把……怎么样”、“对……怎么办”。15、以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)译文:凭你的力量,并不能削平魁父这座小山,(又能)把太行、王屋(两座山)怎么样?\n16、虞兮虞兮奈若何?(司马迁《项羽本纪》)译文:虞姬啊虞姬,对你怎么办?何……为(wéi)、何以……为(wéi)都是表示询问或反问的固定结构。其中“何”是疑问代词,可用“安”、“奚”、“曷”等词来代替;“以”是动词,“用”的意思;“为”是表示疑问的语气词。前者可译为“为什么(要)……呢”、“怎么……呢”,后者可译为“哪里用得着……呢”、“要……干什么呢”。17、如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)译文:现在人家正是刀和砧板,我们是鱼肉,为什么要告辞呢?18、奚以之九万里而南为?(庄子《逍遥游》)译文:哪里用得着高飞九万里往南去呢?唯(惟)……之(是)……表示宾语前置得固定结构。含强调意义。其中“唯(惟)”是限定范围得副词,可译为“只”;“之(是)”是标志宾语前置得结构助词。可译为“只+谓语动词+前置宾语”。19、唯余马首是瞻。(《左传•襄公十四年》)译文:只看我的马头(行动)。(意译:只听从我的指挥)20、惟弈秋之为听。(《孟子•告子上》)译文:只听从弈秋的教导。何……之有表示宾语前置的固定结构。含反问语气。其中“何……”是宾语,“之”是标志宾语前置的结构助词,“有”是谓语动词。可译为“有什么……”。21、夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)译文:晋国,有什么满足(的时候)?22、譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(司马迁《信陵君窃符救赵》)译文:好比把肉投给饥饿的老虎,有什么用处?表示反问的固定结构。其中“亦”没有实在意义,只起加强语气的作用;句末“乎”可用“哉”、“邪”等疑问语气词替换。可译为“不是……吗”。23、学而时习之,不亦说乎?(《论语•学而》)译文:学习而又按时去温习它,不是很高兴吗?24、舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?(《吕氏春秋•察今》)译文:船已经行进了,而(落在水中的)剑(却)没有动,像这样去寻找剑,不是糊涂吗?得无……乎表示反问的固定结构。它的语气比较委婉,且略带测度性。句末“乎”可用“与(欤)”、“邪”、“耶”等疑问语气词替换。可译为“该不会……吧”、“莫非是……吧”、“能不……吗”。同义结构还有“得毋……乎”、“得非……乎”等。25、日食饮得无衰乎?(《触龙说赵太后》)译文:每天的饮食该不会减少吧?26、成反复自念,得无教我猎虫所耶?(蒲松龄《促织》)译文:成名反复自言自语,莫非是指示我捕捉蟋蟀的地方吧?无乃……乎表示测度疑问的固定结构。它表示出来的语气是委婉的。句末“乎”可用“与(欤)”、“耶”等语气词替换。可译为“恐怕(只怕)……吧”、“莫不是……吧”。同义结构还有“非乃……乎”、“不乃……乎”等。27、今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?(《勾践灭吴》)译文:现在您已经退守到会稽山上,然后才来寻求谋臣,恐怕太迟了吧?28、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)译文:恐怕该责备你吧?\n29、亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。(《前出师表》)——亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴盛发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉衰败灭亡的原因。30、强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。(《廉颇蔺相如列传》)——强暴的秦国不敢出兵侵犯赵国的缘故,仅仅是因为有我们两个在呀。31、此世所以不传也。(《石钟山记》)——这就是世上不能流传(石钟山命名)的缘故。32、吾知所以距子矣,吾不言。(《墨子•公输》)——我知道怎样抵御你的办法了,我不说。33、此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也。(《前出师表》)——这是我用来报答先帝,尽忠陛下的职责和本分啊。34、先王之所以为法者,民也。(《吕氏春秋•察今》)——先王制定法律的根据,是老百姓。“如……何”、“奈……何”、“若……何”古汉语中,“如(若)”、“奈”是动词,“何”是疑问代词,而这两个词经常连在一起用,组成凝固结构。“如何(若何)”、“奈何”,可译为“怎”、“怎么办”、“怎么样”或“怎么对付”等。如:35、伐柯如何?匪斧不克。取妻如何?匪媒不得。(《诗经•豳风•伐柯》)——砍个斧柄怎么办?没有斧子砍不成。娶个妻子怎么办?没有媒人办不成。36、王曰:“取吾璧玉,不予我城,奈何?”(《廉颇蔺相如列传》)——赵王说:“秦王如果拿去我的璧,不给我城,怎么办呢?”37、沛公曰::“今者出,未辞也,为之奈何?”(《鸿门宴》)——刘邦说:“现在已经出来,没有告辞,那么办呢?”如果将“如何”(或“奈何”、“若何”)二字拆开,当中夹进名词或代词,就形成表示疑问的凝固格式“如……何”、“奈……何”、“若……何”,这种格式可用“对(拿、能)……怎么样(怎么办)”来对译。如:38、以君之力曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)——凭你的力量,竟不能削平魁父这座小山,能把太行、王屋两座山怎么样呢?39、.西门豹顾曰:“巫妪、三老不来还,奈之何?”(《西门豹治邺》)——西门豹回头(看大家)说:“巫婆、三老不来回话,对这事怎么办呢?”\n40、若先生与百姓何?(《国语•周语》)——对先生与百姓怎么样?41、曰:“今日之事何如?”(《项羽本纪》)——樊哙问道:“现在的情况怎么样?”42、“……更若役,复若赋,则何如?”(《捕蛇者说》)——“……更换你的差事,恢复你的赋税,那怎么样?”43、此为何若人?(《墨子•公输》)——此人是怎么样的人呢?四、“何以……为”文言中,“何以……为”也是表示疑问的一种格式。其中“何以”的意思是“怎么用得着”,“为”是语气助词。“何以……为”用现代汉语可译为“要(拿、用)……做(干)什么呢”或译为“怎么(为什么)用得着……呢”。如:44、匈奴未灭,何以家为?(《汉书•霍去病传》)——匈奴还没有消灭掉,要家做什么呢?阅读文言文时,要注意“何以……为”形式的变化,主要有这样几种:(1)压缩为“何以为”结构,意义不变。如:45、坐卧念之,何以为心?(《朱浮•为幽州牧与彭宠书》)——对自己的举止行为起居要自问,怎么对得起良心?(2)有时省去了“以”字,形成“何……为”式,这时,意义发生些变化,“何……为”可译作“为什么……”或译为“做(干)什么……”。如:46、如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《项羽本纪》)——现在人家正处在宰割者的地位,我们处在被宰割的地位,还告辞做什么?47、项王笑曰:“天之亡我,我何渡为?”(《项羽本纪》)——项王笑着说:“老天要灭我,我还渡江做什么呢?”48、(子鱼曰)必如公言,即奴事之耳,又何战为?(《子鱼论战》)——(子鱼说)一定按您(宋襄公)所说的办,那就向敌人屈膝投降好啦,还打仗干什么呢?“何以……为”中的“何”字,有时换作“奚”、“恶”;“以”字有时换为“用”字,这样便形成“奚以……为”、“何用……为”等形式,意义不变。如:49、奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)——哪里用得着飞到九万里的高处再向南飞呢?五、“何……之有”\n“何……之有”式表示反问,是“有何”的倒装。“何”是动词“有”的前置宾语,“之”是助词,宾语前置的标志。“何……之有”可译为“有什么……呢”或“有什么……的呢”。如:50、譬如以肉投馁虎,何功之有哉?(《信陵君列传》)——这好比是把肉投给饥饿的老虎一样,有什么功效呢?51、姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)——姜氏有什么满足呢?52、宋何罪之有?(《墨子•公输》)——宋国有什么罪过呢?53、孔子云:“何陋之有”(《陋室铭》)——孔子说:“有什么简陋的呢?”“何……之有”式有时变化,压缩为“何有”,成为一个凝固的形式,往往是对前文所叙述的内容,表示“有什么……”的意思。如:54、除君之恶,唯力是视,蒲人、狄人,余何有焉?(《左传•僖公二十四年》)——除掉君王的敌人,瞧着力量去办,我有什么舍不得(杀)呢?55、王曰:“六国之后君,吾不能封也。远世之王,于我何有?”(《孔丛子》)——(陈)王说:“六国的后代,我是不能封他们为诸侯的。那些远世的国君,对于我来说,又有什么关系呢?”56、赐也达,于从政乎何有?(《论语•雍也》)——子贡通达事理,对于治理政事有什么难处呢?57、劳之不图,报于何有?(《左传•僖公二十八年》)——没有想尽什么劳力,对报答来说,又有什么呢?58、子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”(《论语•述而》)——孔子说:“口里不说而心里记住它,学习而不满足,教导别人而不知疲倦,对于我来说,又有什么呢?”六、“不亦……乎”“不亦……乎”是古代一种比较委婉的反问(含有探问)句式。句式中的“亦”字是副词,可译为“也”;“乎”字是疑问语气词,可译作“吗”。“乎”字与前面的“不亦”呼应,构成反问句式“不亦……乎”,可以用现代汉语“不也……吗”或“岂不也是……吗”对译。如:59、子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语•学而》)——孔子说:“学到了知识,再按一定的时间温习不也愉快吗?有志同道合的人从远道而来,不也快乐吗?人家不了解我,我却不恼恨,不也是有道德修养的人吗?”\n60、外内称恶,以待强敌,不亦殆乎?(《五蠹》)——(他们)在国内外呼应配合干坏事,国家在这种情况下去对付强大的敌人,不也是很危险吗?61、而彭祖乃今以久特闻,众人匹之,不亦悲乎?(《逍遥游》)——而彭祖是今天独以长寿闻名于世,众人要比彭祖,不也感到悲哀吗?62、阻而鼓之,不亦可乎?(《子鱼论战》)——(利用敌人在地形上)受困的机会向他们发动进攻,岂不是很好吗?63、.若移陈少却,使晋兵得渡,以决胜负,不亦善乎?(《淝水之战》)——如果秦军从淝水岸边稍向后撤,使晋军得以渡过淝水与秦军决一胜负,这岂不是很好吗?64、今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?(《勾践栖会稽》)——如今君王已经退守到会稽山上,到了这种地步才寻求有智谋的大臣,恐怕太晚了吧?65、师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?(《左传•僖公三十二年》)——部队(因长途行军)筋疲力尽,郑国又有了准备,这样做恐怕不行吧?66、居简而行简,无乃太简乎?(《论语•雍也》)——在简单的基础上,再行简单,恐怕是过于简单了吧?有时“无乃……乎”中的“无”字换成“毋”字,成为“毋乃……乎”的形式,其意义不变。如:67、君反其国而私也,毋乃不可乎?(《礼记•檀弓》)——您一返回国家便有了私心,这样做恐怕不可以吧?值得一提的是,“无乃……乎”切忌用“不是……吗”去对译,因为在古汉语中,“无乃……乎”表示委婉商量的语气,而“不是……吗”则偏重于反问。“得无……乎”“得无……乎”是一种表示疑问的固定格式,在一般情况下,译为“能不……吗”或“能没有……吗”。如:68、览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)——观赏自然景物而触发的感情,能不有所不同吗?.69、日食饮得无衰乎?(《触龙说赵太后》)——您每天的饮食该不会减少吧?70、今民生长于齐不盗,如楚则盗,得无楚之水土使民善盗乎?(《晏子使楚》)——老百姓生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷东西,该不会是(莫非是)楚国的水土使老百姓善于偷东西吧?71、高帝曰:“得无难乎?”(《史记•刘敬叔孙通列传》)——汉高祖说:“(拟定朝廷礼仪之事)只怕是不容易吧?”\n有时句末与“得无”呼应使用的疑问语气助词“乎”省而不用,或换作“耶”字,其意义不变。如:72、今天下得无有至德之人放在民间?(曹操《举贤勿拘品行令》)——现在国家只怕是有高尚品德和才能的人才流散在民间?73、成反复思念,得无教我猎虫所耶?(《促织》)——成名反复思量,只怕是(岂不是)给我指点捕捉虫的地点吧?另外,“得无”中的“无”有时还换成“微”或“非”,构成“得微……乎”或“得非……欤”的格式,其意义也不变。如:74、堂下得微有疾臣者乎?(《韩非子•内储说下》)——堂下莫非有厌恶我的人吧?75、余以为周之丧久矣,徒建空名与公侯之上耳。得非诸侯之盛强,末大不掉之咎欤?(柳宗元《封建论》)——我以为周王室事实上老早就灭亡了,不过在诸侯之上保存个空名罢了。这恐怕是诸侯强盛,好比尾巴大了便摇不动的弊病吧?“有……者”文言文中,常用“有……者”这样的凝固结构,叙述某个特定的人物的行为事迹,以突出所要叙述的对象。“有……者”可译作“有(个)……的”或“有(个)……的人”。如:76、宋人有闵其苗之不长而揠之者。(《揠苗助长》)——宋国人有个担心庄稼长得太慢就去拔苗助长的。77、楚人有涉江者。(《吕氏春秋•察今》)——楚国人有个乘船过江的。78、.有敢为魏王使通者,死。(《史记•魏公子列传》)——有敢替魏王的使臣来通报的,处死。79、门下有毛遂者。(《史记•平原君列传》)——门客中有个叫毛遂的人。十、“孰”、“……孰与……”“孰”字,作疑问代词为常见的现象,它可以就人就事提出疑问。指代人时,可译作“谁”,指代事物时,用“哪”或“哪个”对译。如:80、孰知道赋敛之毒有甚是蛇者乎?(《捕蛇者说》)——谁知道赋税的毒害有比这毒蛇更厉害的呢?\n81、人非生而知之者,孰能无惑?(《师说》)——人不是生下来就懂得道理、知识的,谁能没有疑难问题?82、是可忍也,孰不可忍也?(《论语•八佾》)——这样的事可以忍受的话,哪样事不可以忍受呢?另一种用法是,“孰”字之前如有先行词,即表示人或事物的词语,而这个先行词是表示“孰”字所代的范围的,这时,“孰”字就有从中“选择其一”的意思,相当于现代汉语中的“哪一个”或“哪一件”。如:83、吾与徐公孰美?(《邹忌讽齐王纳谏》)——我跟徐公哪一个美?84、哀公曰:“弟子孰为好学?”(《论语•雍也》)——哀公问:“学生们哪一个算是好学呢?”例4中的“孰美”和例5中的“孰为好学”都含有二者或多者比较的意思,这种“比较”的意思,古人用另一种形式“孰与”两词连用,就不是表示抉择,而在于表示比较,并成为固定格式。如:85、沛公曰:“孰与君少长?”(《项羽本纪》)——刘邦说:“(他)比起您来年纪谁小谁大?”86、谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”(《邹忌讽齐王纳谏》)——邹忌对他的妻子说:“我跟城北的徐公比,谁漂亮?”87、蔺相如固止之,曰:“公之视廉将军孰与秦王?”(《廉颇蔺相如列传》)——蔺相如坚决制止他们,说:“各位看廉将军跟秦王比哪一个厉害些呢?”88、望时而待之,孰与应时而使之?(《荀子•天论》)——观望等待时机,哪里比得上顺应并利用它呢?从上面例句可以看出:“孰与”若用在名词或代词前,则表示在比较中询问,一般对译为“……比……怎么样”或“……跟(与)……比谁(哪一个)……”,如例678;若用在动词前,则表示在比较中反问,意在肯定后者,一般译为“……哪里比得上……”或“……怎比得上……”、“……怎如……”,如例9。“孰与”这个凝固结构在文言文中常常遇到,要注意两点:一是不能拆开理解,二是要译出它的“比较”意义。十一、“与其……孰若……”和“与其……岂若……”“与其……孰若……”和“与其……岂若……”是表示在反问中有比较而抉择(肯定)其中之一的两种凝固结构,可用现代汉语“与其……不如……”或“与其……怎么赶得上……”对译。如:89、与其有誉于前,孰若无毁于其后?与其有乐于身,孰若无忧于其心?(韩愈《送李愿归盘谷序》)——与其有人称赞在事前,不如没有人批评在事后。与其得到快活在身体上,哪如没有忧愁事在心里?90、与其杀是童,孰若卖之?与其卖而分,孰若吾得专焉?(《童区寄传》)——与其杀死这个孩子,哪如卖掉他?与其卖掉而分得利益,怎么赶得上我独得利益呢?\n91、且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?(《论语•微子》)——且说你与其跟着躲避坏人的人,哪如跟着躲避恶世的人呢?有时,“与其……孰若……”格式中,“与其”不出现,单用“孰若”关联。如:92、……从天而颂之,孰若制天命而用之?(《荀子•天论》)——……顺从天而歌颂天,怎么如掌握天行的规律而利用它呢?十二、“与其……宁……”和“宁……无(不)……”“与其……宁……”和“宁……无(不)……”是表示抉择的两种格式,其抉择是在比较中肯定其中之一的。“与其……宁……”是肯定后者,“宁”是语气副词;“宁……无(不)……”是肯定前者,舍其后者。这两种格式可用现代汉语“与其……宁可……”和“宁可……不……”对译。如:93、礼,与其奢也,宁俭;丧,与其易也,宁戚。(《论语•八佾》)——礼仪,与其奢华过分,宁可(倒不如)俭朴;丧事,与其治理的完备,宁可(倒不如)哀戚。94、与其有聚敛之臣,宁有盗臣。(《新注四书白话解说》)——与其有聚敛民财的臣,宁可(还不如)有偷盗的臣。95、与其害于民,宁我独死。(《左传•定公十三年》)——与其对民有害,宁可我一个人死去。96、汉王笑谢曰:“吾宁斗智,不能斗力。”(《项羽本纪》)——汉王笑着推辞说:“我宁可斗智慧,也不能较量力气。”97、孙叔曰:“进之!宁我薄(通‘迫’),无人薄我。”(《左传•宣公十二年》)——孙叔说:“进军!宁可使我们的军队逼近敌人,不让敌军逼近我们。”有时,在“与其……宁……”格式中的“宁”字后加“其”字,构成“与其……宁其……”的形式,意义不变。如:98、与其杀是人也,宁其得此国也。(《勾践栖会稽》)——与其杀死这些人,不如得这个国家。也有时在“宁”字前加否定副词“毋”,构成“与其……毋宁……”的形式,意义仍然不变。如:99、与其饥死道路,为群兽食,毋宁毙于虞人,以俎豆于贵家。(《中山狼传》)——与其饿死在路上,被别的野兽吃掉,还不如死在猎人手中,把我放在贵族家的食具中当食品。还有时“与其”中的“其”字不出现,构成“与……宁……”的形式,其意义也不变。如:100、与人刃我,宁自刃。(《史记•鲁仲连列传》)——与其让别人用刀子杀死我,宁可自杀。\n十三、“……有……以……”、“……无……以……”“……有……以……”、“……无……以……”101、闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(《庄子•秋水》)——听到过许多道理,便以为没有人比得上自己知道得多,说的就是我啊。“其……之谓也”的形式,是在“……之谓也”形式中动词“谓”的前置宾语之前加一个“其”字,这个“其”字是语气副词,意思是“大概”。这样就舒缓了“……之谓也”的肯定语气,增加了商量、推测的语气。如:102、太史公曰:“曰:‘其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。’其李将军之谓也!”(《史记•李将军列传》)——太史公说:“《传》(论语•子路篇)说:‘在上位的人本身行为正当,不发命令事情也行得通;如果在上位的人本身行为不正当,即使下命令也没有人听从他。’说的这不正是李将军吗!”“其……之谓矣”、“其……之谓乎”与“……之谓也”、“其……之谓也”的作用和意义基本一样,只是语气词“也”改换成“矣”、“乎”,表示了他们之间在语气轻重和口吻上的差异。“其……之谓也”的形式所表示轻度语气。103、诗曰:“自诒伊戚。”其子臧之谓矣!(《左传•僖公二十四年》)——《诗经》上说:“自己给自己留下忧患。”大概说的就是子臧这种人啦!104、诗曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎?(《左传•隐公元年》)——《诗经》里说:“孝子的孝是没有穷尽的,永远把它留给你这样的孝子们。”大概说的就是这种情况吧?翻译下列句子:1、孰与君少长?(《鸿门宴》)译文:2、公子往而臣不送,以是知公子恨之复返也。(司马迁《信陵君窃符救赵》译文:3、财物无所取,妇女无所幸。(司马迁《鸿门宴》)译文:4、故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(荀子《劝学》)译文:5、奚以之九万里而南为?《逍遥游》)译文:6、譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(司马迁《信陵君窃符救赵》)译文:7、学而时习之,不亦说乎?(《论语?学而》)译文:8、闻道百,以为莫己若者,我之谓也。(《秋水》)译文:9、奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?(《阿房宫赋》)译文:10、如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(《鸿门宴》)译文: