- 54.50 KB

- 2022-08-26 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

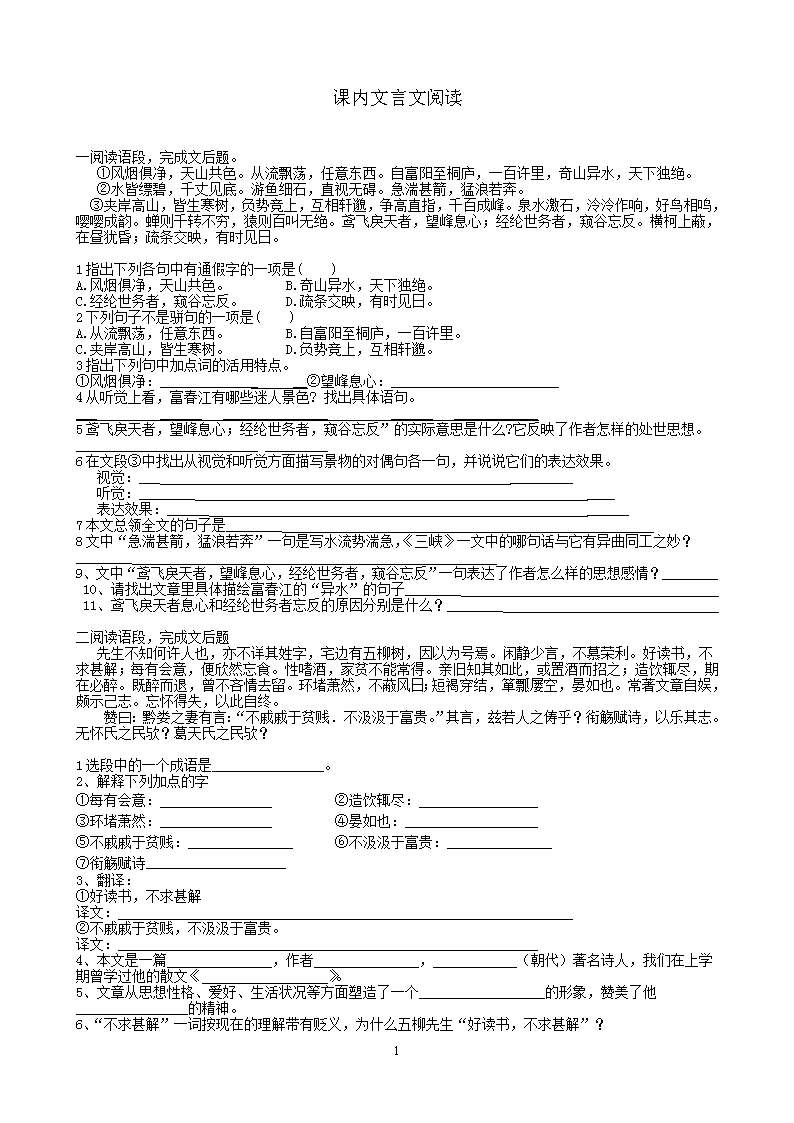

课内文言文阅读一阅读语段,完成文后题。①风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。②水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。 ③夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响,好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。1指出下列各句中有通假字的一项是()A.风烟俱净,天山共色。B.奇山异水,天下独绝。C.经纶世务者,窥谷忘反。D.疏条交映,有时见日。2下列句子不是骈句的一项是()A.从流飘荡,任意东西。B.自富阳至桐庐,一百许里。C.夹岸高山,皆生寒树。D.负势竞上,互相轩邈。3指出下列句中加点词的活用特点。①风烟俱净:________________②望峰息心:________________________4从听觉上看,富春江有哪些迷人景色?找出具体语句。__________________________________________5鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反”的实际意思是什么?它反映了作者怎样的处世思想。___________________________________6在文段③中找出从视觉和听觉方面描写景物的对偶句各一句,并说说它们的表达效果。视觉:____________听觉:____________表达效果:____________7本文总领全文的句子是________8文中“急湍甚箭,猛浪若奔”一句是写水流势湍急,《三峡》一文中的哪句话与它有异曲同工之妙?________9、文中“鸢飞戾天者,望峰息心,经纶世务者,窥谷忘反”一句表达了作者怎么样的思想感情?________10、请找出文章里具体描绘富春江的“异水”的句子________11、鸢飞戾天者息心和经纶世务者忘反的原因分别是什么?________二阅读语段,完成文后题先生不知何许人也,亦不详其姓字,宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之;造饮辄尽,期在必醉。既醉而退,曾不吝情去留。环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,箪瓢屡空,晏如也。常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。赞曰:黔娄之妻有言:“不戚戚于贫贱.不汲汲于富贵。”其言,兹若人之俦乎?衔觞赋诗,以乐其志。无怀氏之民欤?葛天氏之民欤?1选段中的一个成语是________________。2、解释下列加点的字①每有会意:②造饮辄尽:③环堵萧然:④晏如也:⑤不戚戚于贫贱:⑥不汲汲于富贵:⑦衔觞赋诗____________________3、翻译:①好读书,不求甚解译文:②不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。译文:____________________________________________________________4、本文是一篇,作者,(朝代)著名诗人,我们在上学期曾学过他的散文《》。5、文章从思想性格、爱好、生活状况等方面塑造了一个__________________的形象,赞美了他________________的精神。6、“不求甚解”一词按现在的理解带有贬义,为什么五柳先生“好读书,不求甚解”?4\n答:______________________________________________________________7、《饮酒》一诗所表达的志趣与本文有相同之处,请对其中的名句“采菊东篱下,悠然见南山”作简单赏析。答:______________________________________________________________________________________________________________________________8、文中“不慕荣利”与下文“赞语”中的哪句相照应?答:_______________________________________________________________9、用“____________”划出文段中写“五柳先生”“生活”的句子。10、从表达方式看,文段主要用了________的表达方式,这部分内容与下文的“赞”语的关系是________________。三阅读语段,完成文后题①世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。②马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?③策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也。(一)1解释下面句中加点的词。①一食或尽粟一石( )②食马者不知其能千里而食也( )③且欲与常马等不可得( )2找出下列各句中的通假字,并写出它的本字和意义。①才美不外见 通 含义: ②食之不能尽其材 通 含义: 通 含义: ③其真无马邪 通 含义: 3翻译下面的句子。①食马者不知其能千里而食也。②安求其能千里也?③鸣之而不能通其意。④其真无马邪?4给下列句中加点的"食"字注音并释义。①一食或尽粟一石( )( )②食马者不知其能千里而食也( )( )( )( )③食不饱,力不足。( )( )④食之不能尽其材。( )( )5.下列句子中无通假字的一项是( ) A.食之不能尽其材B.才美不外见C.其真无马邪D.安求其能千里也6.下面句中“之”的意义和用法与例句相同的一项是( ) 例:鸣之而不能通其意 A.祇辱于奴隶人之手B.执策而临之 C.燕赵多慷慨悲歌之士D.骈死于槽枥之间7.下列说法不符合文义的一项是( ) A.“说”是古代的一种议论体裁,用来陈述作者对社会上某些问题的观点,《马说》以伯乐和千里马为喻,对在位者的不能识别人才,摧残、埋没人才,表达强烈的愤慨。 B.《马说》围绕着“不知马”这一中心逐层展开论述。开头说明伯乐对千里马命运的决定作用,中间揭示千里马被埋没的根本原因,最后总结全文。 C.《马说》第二自然段中四个“不”有力地谴责“喂马人”的无知。 D.“千里马”被埋没的根本原因是“食不饱,力不足”。(二)1本文的中心论点是:_____________________________。。4\n2千里马的悲惨遭遇是:_____________________________。3千里马被埋没的根本原因是:_____________________________。。4千里马被埋没的直接原因是:_____________________________。。5食马者“不知马”的具体表现是:_____________________________。。6对“食马者”的无知发出强烈的谴责的语句是:_____________________________。。7表现“食马者”以“知马者”身份叹息的语句是:_____________________________。。8全文的主旨句是:_____________________________。。9有一位名人曾说过:“世上不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。”由此我们可想到《马说》的一句话:_____________________________。。10表明千里马和伯乐关系的语句是:_____________________________。11能够表现统治者平庸浅薄,愚妄无知的语句是:_____________________________。12领起全文作用的句子是:_____________________________。。13表明愚妄无知,平庸浅薄的统治者对千里马的不公正的待遇的句子是:_____________________________。14表明作者对千里马被埋没的感叹的句子是:_____________________________。15能表明千里马外在特征的句子是:_____________________________。16写千里马有异于常马的特征的句子是:_____________________________。17运用设问句表达作者心中感慨的句子是:_____________________________。18美往往存在于平凡的事物当中,有时我们为了刻意的追求完美,往往忽略了身边的美,使其遭受不应有的遭遇,使我们为之遗憾痛心,这种遭遇与〈〈马说〉〉中千里马的遭遇相似,相应的句子是:_____________________________19点明伯乐对千里马的命运起决定作用的句子是:_____________________________。20.本文采用“_______”的写法。本文的“千里马”、“伯乐”、“食马者”各有喻指“千里马”指______;“伯乐”指___________;“食马者”____________。21作者以千里马喻人才,从文中千里马的遭遇来看,人才展现才华最需要的是什么?22.你是怎么理解“其真无马邪?其真不知马也”的?23.伯乐和千里马的寓意及其二者之间的关系是什么?四余幼时即嗜学,家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可曲伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请。或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复。俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅主人,日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆披绮绣,戴珠缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人。余则緼袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余勤且艰若此。1.本文作者,字,明初家,本文是一篇,赠序是指临别送别性质的文字,内容多是。2.解释下面加点的词语在文中的意思。(1)余幼时即嗜学()(2)无从致书以观()(3)每假借于藏书之家()(4)弗之怠()(5)走送之()(6)不敢稍逾约()(7)既加冠(指成人)(8)无硕师名人与游()(9)尝趋百里外()(10)门人弟子填其室()(11)未尝稍将辞色()(12)援疑质理()(13)或遇其叱咄()(14)俟其欣悦()4\n(15)负箧曳屣()(16)持汤沃灌()(17)以衾拥覆()(18)寓逆旅主人()(19)腰白玉之环()(20)烨然若神人()(21)緼袍敝衣()(22)略无慕艳意()3,找出本文中的两个通假字:○1四支僵劲不能动○2同舍生皆被绮绣4.根据要求默写:○1揭示作者小时侯学习就很勤奋的句子是:○2最能表现作者抄书之苦的句子是:○3表明作者尝趋百里外求学原因的句子是:○4对太学生中的其他人“烨然若神人”作者却“略无慕艳意”的原因是:5.第一段的主要内容是:6.文中从哪些方面叙述作者青少年时期求学的艰难?用简洁的语言概括。7.作者写自己求学经历艰难的目的是什么?8.文章开头的“嗜学”一词,在文中有什么作用?9.作者幼时借书抄书来读,其原因是“”与“ ”之间的矛盾来决定的。10.本文通过典型事例全面的叙述了作者艰苦勤奋的学习生活,这与他的功成名就有什么关系?11.从文中找出几处形象描写的例句,并写出从什么角度写的?叩问之难:“”旅途之艰:“。”生活之苦,与同舍生的对比:“”12.作者成人后求师的艰难,包括哪三种情况?(高度概括回答即可)13.作者“虽愚,卒获有所闻”的根本原因是什么?14.“故余虽愚,卒获有所闻”作者真的愚笨吗?他为什么这样说?此处和文中哪句话照应?15.作者“緼袍敝衣”处在“披绮绣……烨然若神人”的同学之间,却“略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也”,对此你有何评价?。16.作者在叙述青年求学经历时插入同舍生优越的条件有何用意?从中你得到哪些启示?4