- 487.13 KB

- 2022-08-26 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

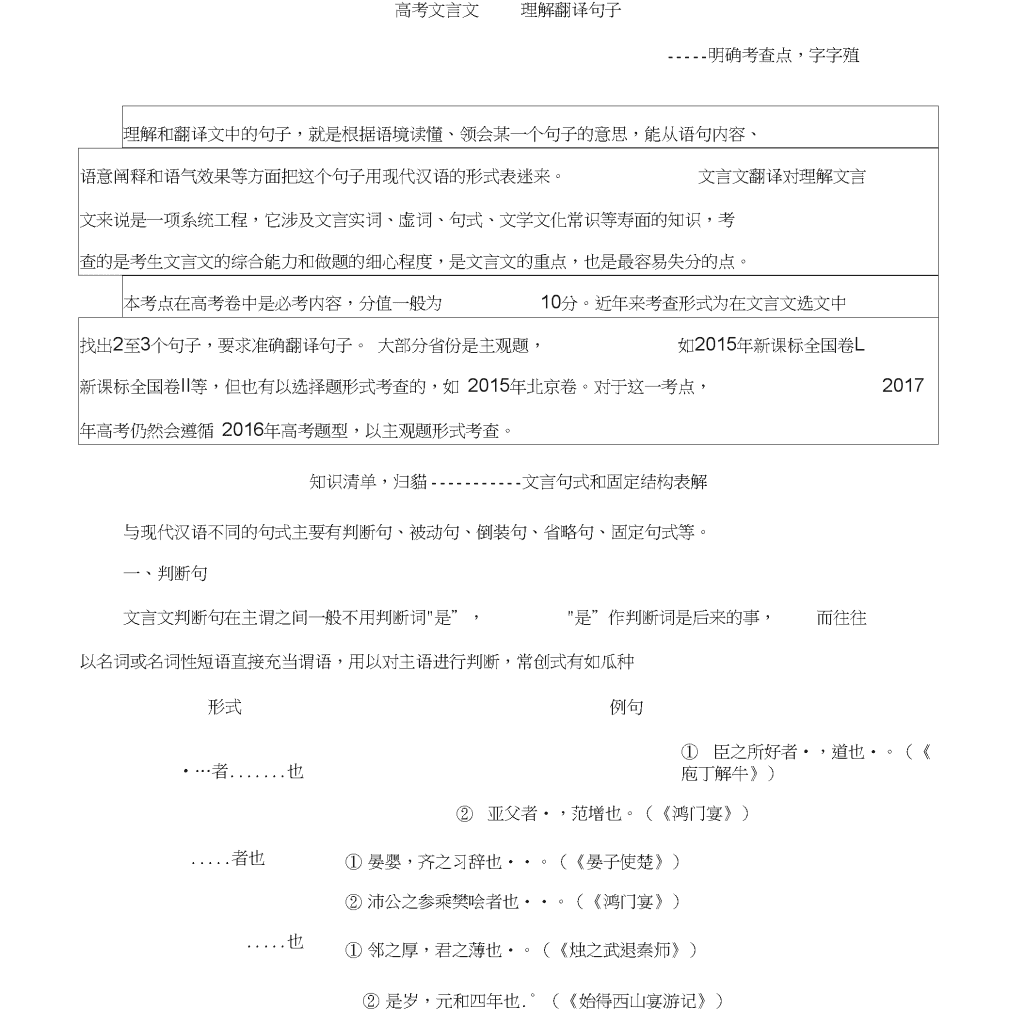

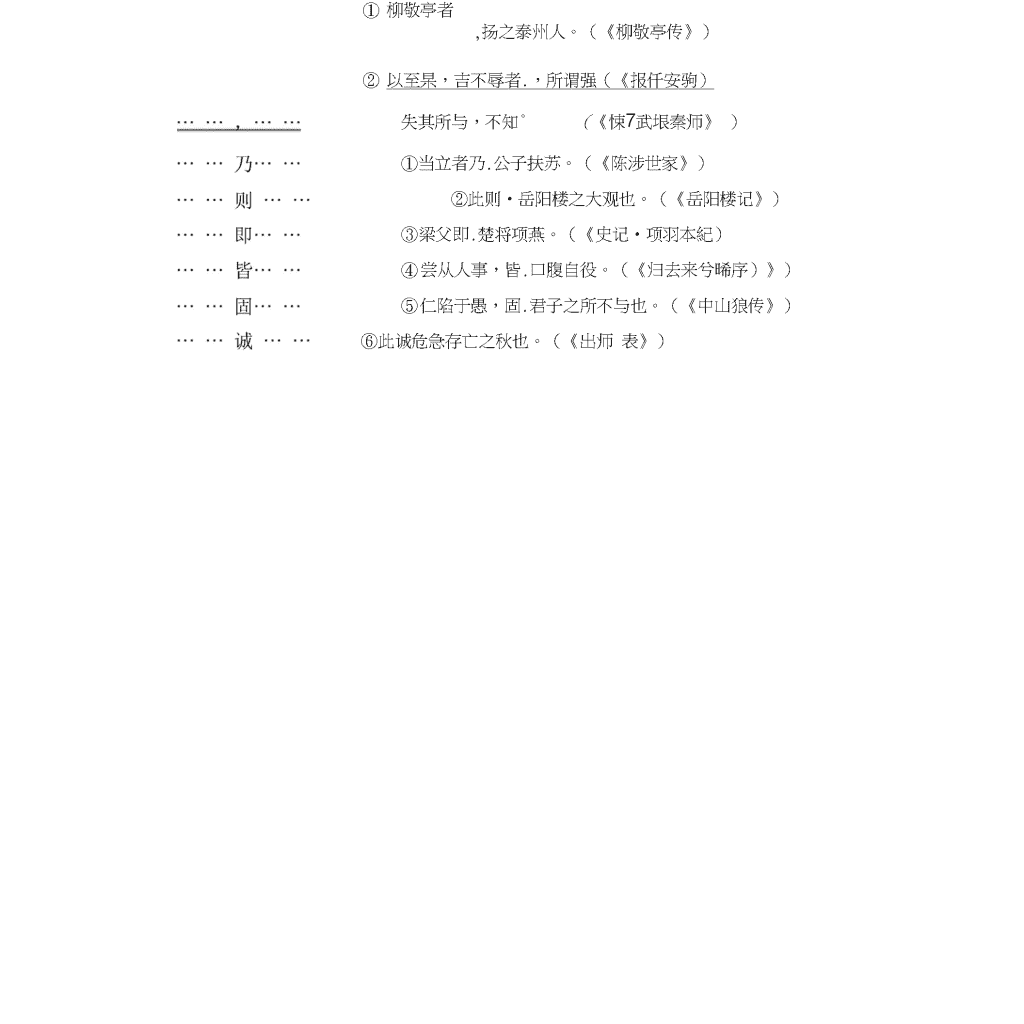

高考文言文理解翻译句子明确考查点,字字殖理解和翻译文中的句子,就是根据语境读懂、领会某一个句子的意思,能从语句内容、语意阐释和语气效果等方面把这个句子用现代汉语的形式表迷来。文言文翻译对理解文言文来说是一项系统工程,它涉及文言实词、虚词、句式、文学文化常识等寿面的知识,考查的是考生文言文的综合能力和做题的细心程度,是文言文的重点,也是最容易失分的点。本考点在高考卷中是必考内容,分值一般为10分。近年来考查形式为在文言文选文中找出2至3个句子,要求准确翻译句子。大部分省份是主观题,如2015年新课标全国卷L新课标全国卷II等,但也有以选择题形式考查的,如2015年北京卷。对于这一考点,2017年高考仍然会遵循2016年高考题型,以主观题形式考查。知识清单,归貓文言句式和固定结构表解与现代汉语不同的句式主要有判断句、被动句、倒装句、省略句、固定句式等。一、判断句文言文判断句在主谓之间一般不用判断词"是”,"是”作判断词是后来的事,而往往以名词或名词性短语直接充当谓语,用以对主语进行判断,常创式有如瓜种例句形式•…者也者也也①臣之所好者•,道也・。(《庖丁解牛》)②亚父者・,范增也。(《鸿门宴》)①晏婴,齐之习辞也・・。(《晏子使楚》)②沛公之参乘樊哙者也・・。(《鸿门宴》)①邻之厚,君之薄也・。(《烛之武退秦师》)②是岁,元和四年也.°(《始得西山宴游记》)\n①柳敬亭者,扬之泰州人。(《柳敬亭传》)②以至杲,吉不辱者.,所谓强(《报仟安驹)失其所与,不知°(《悚7武垠秦师》)①当立者乃.公子扶苏。(《陈涉世家》)②此则•岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)③梁父即.楚将项燕。(《史记•项羽本紀)④尝从人事,皆.口腹自役。(《归去来兮晞序)》)⑤仁陷于愚,固.君子之所不与也。(《中山狼传》)⑥此诚危急存亡之秋也。(《出师表》)\n・・・・非(否定判断)②问今是.何世,乃不知有汉。(《桃花源记》)①人非.生而知之者。(《师鋭)②假舆马者—利足也。(《劝洋》)二、被动句文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。在古汉语中,被动句主要有两大类型:一是有标志的被动句,即借助一些被动词来表示;二是无标志的被动句,乂叫意念被动句。形式•••••…见于•••例句①此非孟德之困于・周郎者乎?(《赤壁赋》)②不拘于.时,学于余。(《师洗)①秦城恐不可得,徒见・欺。(《廉颇蔺相如列传》)②淹.愁煎迫。(《孔雀东南并序》)①吾風・笑于.大方之家。(《秋水》)⑧忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖・一癞蛤蟆也。(《幼吋记趣)①惑而不从师,其为・惑也,终不解矣。(《师说)②如今人方为・刀俎,我为・鱼肉。(《鸿门宴)①不知木兰是.女郎。(《木兰诗)\n①父母宗族,皆为・戮没。(《荆轲刺秦王》)②身殆人手T•天下笑者,何也?~•…为所焦仲卿妻刘氏,为・仲卿母所・遣。(《孔雀东南并序》)•…为所不者,若属皆且为所.環《鸿门宴)被①忠而被•谤。(《屈原列传》)无标志(或省略了吁”Q的引进,或主语后用其他戍卒动词表主语被动)②曲罢曾教善才服,妆成襪秋娘妒。(《琵琶行并序》)元和十年,予左迁・・九江郡司马。(《琵琶行并序》)叫,函谷举•。(《阿房宫赋》)③帝感.其诚。(《愚公移山》)三、倒装句现代汉语的句子成分的顺序,一般为“定+主+状+谓+补+定+宾但在文言文中,在一定条件下,句子成分的顺序会发生張这就是古汉语中所谓的倒装句,即指文言文中\n一些句子成分的顺序岀现了前后颠倒的情况。倒装句有下面几种情况:形式例句①甚矣,汝之不惠。(《愚公移山》)表感叹②安在公子能急人之困也!(《信陵君窃符救赵》)主谓倒置表疑问①谁可使者?(《廉颇蔺相如列传》)①渺渺兮予怀。(《赤壁赋》)②谁为大干为业计者?(《鸿门宮》)否定句中,代词作宾语。\n(句中有否定副词“不、弗、未、毋"或否定动词①时人莫.之许也。(《隆中对》)②而莫.之夭阔者。(《逍遥游》)“无”或不定代词宾语刖置①沛公安.在?(《鸿门宴》)疑问句中,疑问代词作宾①大王来何.操?(《鸿门宴》)语。(句中岀现疑问代词“何、谁、孰、恶、安、②微斯人,吾谁.与归?(《岳阳楼记》)焉、胡、奚、曷”等)⑤f可.以战?(《曹刿论战》)⑥则物与我皆无尽也,而又何•羡乎!(《赤壁赋》)\n以之或是淅志,以加强语骯('之”是'无勇①夫晋,何厌之.有?(《烛之武退秦师》②菊之.爱,陶后鲜有闻。(《爱運》③主上屈法申恩,吞舟是•漏。(《与陈伯之渺④句读之.不知,惑之.不解……(《师脱定语后置中心词+后置定语+者中心词+之+后置定语+者①群臣吏民能面刺寡人之过者・,受上赏。纳谏②其两膝相比者•。(《核舟记》①马之.千里者…(《马脱②近塞上之.人有善术者・。(《塞翁失马)〉(《邹忌魏中心词+之+后置定语②居庙堂之.高则忧其民;・远则忧其君。(《岳阳①蚓无爪牙之.利,筋骨之.强。(《劝学》楼记》①仰观宇宙之.大,俯察品类之.盛。(《兰亭集序》①佚之狐,言于.关M白曰(《烛之武退秦师》②青,取之于.蓝而青于.蓝。(《劝学》③是臣尽节于陛下之日长。(《陈情表)〉状语后置••••••••④又杂植兰桂竹汞・庭。(《项脊轩志)〉①君子博学而日参省乎•己。(《劝学)〉②其闻道也固先乎•吾。(《师脱①蒙辞以军中多务(《孙权劝学)〉四、省略句\n在具体的语言环境中,只要不产生歧义就可以省去句子的某些成分。这些省去了某些成分的句子就叫省略句。文言文中某些词或某些成分经常省略。古汉语省略句的省略方式和现代汉语相同,都是承前省、蒙后省、对话省,但省略的成分却要广得多,如主语省略、谓语省略、宾语省略、兼语省略,、介词省略、分句省略等等,参番表:例句①天下云集响应,(天下)赢粮而景从。(《过秦论承前省②其后,秦伐赵,拔石城。明年,(秦)复攻赵。(《廉颇葡省①(扁鹊)居十日,扁鹊复见。(《扁鹊见蔡桓萄蒙后②秦帧伯)与臣游,项伯杀人,臣活之。——(《鸿门寞\n省略承前省(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(齐宣王)曰:“不对话若与人。”(《庄暴见孟子》)①一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战)②军中无以为乐,请以剑喲乐)。(《鸿门宴)①杨子之邻人亡羊,既率凳(追之),又请杨子之竖追之。tin蒙后省省动语省略省介词语省略兼语《歧路亡羊》)②因跪请秦王(击甑)。秦王不肯击缶瓦。(《廉颇蔺相如列传》)及左公下厂狱,史朝離)狱门外(《左忠毅公逸事厂)①遂拔(之•:俺U)以击荆轲。(《荆轲刺秦王》)②急击(之.:代沛公)勿失(之:代时机(《鸿门宴)③拔剑燧.:代玉斗)而破之。(《鸿门痕)②于是秦王不烽,为(之.:代赵王)一击缶瓦。(《廉颇蔺相如列传》)③竖子不足与(之.:代则!(《鸿门宴)①不如因而厚遇匕使(之.:代蔺相如)归赵。(《廉颇蔺相如列传》)②使(之・:代苏武)牧紙。(《苏武传》)①晋军(于.:的函陵,秦军(于.:在)氾南。(M么武退秦师》一)②蹑足(于::在)行伍之间,而倔巒:从)阡陌之中。(《过省略介词吁”秦论》)③且臣少仕(于:在)伪朝。(《陈情表》)④有碑仆(于::在)道。(《游褒禅山记》)固定句式也叫固定结构,或者称凝固结构,是指那些结构比较固定的习窗式。参看下\n表:表示庫一因戒凭借丁译为“・・・・・・①此所.以.学者不可以不深思——而悄电步也-1表原因)(《游褒表陈述或记》)判|所以肝的原因的方法(根据)”或“用来……的”(禅山》师者,所.以•传道受业綵也。(表凭借)(《师脱)作用例句形式疑\n①君亦无•所.害。(《烛之武退秦师》)•…有译为"有什么…………没有什所么”②吾入关,秋毫不敢有所・・(《鸿门宴》)丘。③今入关,财物无所・・取,妇女报太子。无.所.幸,此其志不在小。(《鸿门宴》)①臣乃彳寻有.以.是“有所以”“尢所以”旳~省略,有时还写成刺秦王》)•…有无以译为有以③故不积蹉步,无以.②项王未有.以.••…(《鸿门宴》)千里;应。无么可什拿来……没圣u有什不积小流,无以成江海。(《劝学》)亡以么用拿来……”或’有办法来用来没有办法用山》)④河(《捷也智叟亡以.公移・应。①?中无以为乐(《鸿门宴》)表示总结性的判断语气,译为“说的就是啊”或逾夫子之谓•也。(《齐桓晋文之就叫……啊”。前面加语气副》词"其J翻译时可加上"大②大而化之之谓・・圣,圣而不可其之谓概吧”,舒缓T'之知之之.谓.神。《(孟子•尽心1》)其之谓也”的肯定语气,增加商①生则相欢,死则相哀,此之\n量、推测语气。后面的谓.骨肉之亲。(《吕氏春秋精u也^矣”“乎”用法一通》样,语气轻重略有凳①然则北通巫峡,南极潇湘表示对情况的推测,译为’'违客骚人,多会于此,览物之得无②成反复自念,得无教我猎不会吧^只怕是……记》)吧”“莫不是吧”虫情,得无强?(《岳阳楼表委婉表示委婉的商榷语气,对某佛今君王既栖于会稽之上,然牙乃平所耶?(《促织》)情况加以推测,译为"莊乃求谋臣,无乃届?(《勾(与)毋乃怕”“只怕……吧”;将践灭吴》)u无”换成“毋”,成为"毋②无乃滤过・?《(季氏将伐\n不亦乎彳可以为乃乎”,意思不颛臾》)用于委婉的反问句,译为"不也……吗”(语气較“岂不是……吗”(语气稍產“岂”也可译作“难道”乎.①子s:u学而时习之,不亦―说乎・?有朋自远方来,不亦乐?人不知而不愠,不亦帘乎?”(《语•学而》)②而彭祖乃今以久特闻,都是表反问的固定格式,译为“还用做什么^要……干什么^为什么呢”"哪里呢”,“何”在有的句子中写作“奚”“恶”“安S意思一样众人匹之,不亦辞!(《逍遥游》)①如今人方为刀俎,我为鱼肉,何.辞为.?(《鸿门宴)②汝为人臣子,不顾恩以畔何主詩亲,为降虏于蛮夷,何以・・汝为.见?(《苏武桂)①王曰:“取吾璧,不予我城,表反问或疑问如()何…)何若(……)何表示反问语气的固定格式,为“怎么样”“怎么办”“怎么”,分开用时译为“对怎么办”译奈何?”《(廉颇蔺相如测)②其妻献疑曰:“以君之力,奈(…曾不能损魁父之丘,如.太行、王屋何.?且焉置土石?”(《愚公移山》)表示疑问语气,译为“怎么患,而报将军之仇者,何如・.?何如、何若样”(《荆轲刺秦王》)②此为何.若人?(《公输》)岂哉(欤、乎、乎哉)庸……乎其和语气助词能以反问的语气表示肯定,译为“难道吗”“怎么呢”表小反问语气的固定格式,侍足下,岂可織?(《荆轲刺秦王》)②日夜望将军至,岂・敢反乎!(《鸿门宴)①剖巾道吐夫庸.知其年之亍\n\n庸乎为“难道……吗”‘哪生于帝乎.?(《师脱)里呢”表示比较和选择的固定格式,孰与与孰与其孰若婉贞)表比较、选与其岂择、取舍若其/{\•C==二宁死与无而纟表感叹或其他魂其.庸.礪乎.?(《左传僖公十五年》)与君少长?~(《鸿门宴)译为'……跟……比较,哪吉与・徐公孰.美?《(邹珈个”王纳谏)表示从比较中取舍,舍弃前者,选取后者,译为“与其不如”“与其怎么赶得上……独用“孰若”可译为“珈学》)译为“与其…如”…宁口J表感叹,译为^怎么那么……—彳可唯犹表感叹,①与其坐而待亡,孰若起而拯之?(《冯单②卿言多务,孰若孤(«吾先死也,无宁汝先如)”“宁可全$•(《元梟安传》)不•¥至于誓天断发,泣下沾襟,何・證宁•可玉碎,啊!”译为“只不过…風“不可,直.不百步了!”且n(之丰国也》其衰也!(《伶官传序》《寡人表感叹,译为:“多么吏呼-:何怒!妇啼r何苦!《石啊!”译为"唯独还”表并列,译为“一边……-Ay车乂边”壕吏》)唯.昭质其犹.未亏。(《离骚》)乃瞻衡宇,载•欣载•奔。(《归去来兮辞》、掌握文言文翻译的原则和補(一)翻译的原则直译为主,意译为辅直译和意译是翻译的两种基本方法。直译,就是严格按照原文的词句进行翻译,有一词一句就译一词一句(个别失去实在意义的炮徐),而且词句的次第也不能变动。直译要"一对一”地进行翻译,要竭力保持原文遣词造句的特点,力求风格也和原文一致。所谓直译为主,就是能够用直译的词句,要显谦意译,是指按照原文的大意灵活变通地进行翻译。意译不拘泥于原文的词句,根据现代汉语的表达习惯可以采用与原文差异较大的表达方法。所谓意译为辅就是适当采用意译的方法。由于文言文句式灵活,省略句、倒装句较多,而且词类经常活用,有吋直译锁句子\n\n不通顺或表意不够明确。在这种情况下,自然不能被原文束缚住,不能机械地采用直译,而应采用意译,使句子语气顺畅,意思明确。意译,多用于词或短语的翻译。(二)翻译的标准一一信、达、雅1.信,就是指译文要准确地表达原文的意思,不歪曲,不漏译,不随意增减。在平时翻译时,考生做不到“信”的要求,主要表现在漏译、误译和赘译上。漏译、误译、赘译,就不可能达到“信”这一最基本的翻译标准。2.达,就是指译文要明白通顺,符合现代汉语的表述习惯,没有语病。为此,一些特殊句式需要译成现代汉语句式,适当增加一些词语使语意更流畅,不得出现病句。硬译是不“达”的典型表现,翻译固然需要字字句句对应,但也要临场变通、灵活处理,尤其对那些难理解而靠推断的词语,不能强行翻译。3•雅,是翻译较高层次的要求。在考试中一般不做要求。二、落实翻译得分点(一)落实关键实词4典例剖析R1(2015全国卷□)阅读下面的文言文,完成文后题目。来护儿,字.崇善,未识而孤,养于世母吴氏。吴氏提携鞠养,甚有慈训。幼而卓荤,初读《诗》,舍书叹曰:“大丈夫在世,会为国灭贼以取功名!”群辈惊其言而壮其志。及长,雄略秀出,志气英远。会周师定淮南所住白土村地居疆埸数见军旅护儿常慨然有立功名之志及开皇初宇文忻等镇广陵平陈之役护儿有功焉进位上开府,赏物一千段。仁寿初,迁瀛州刺史以善政闻,频见劳勉。炀帝.嗣.位••,被追入朝,百姓攀恋,累日不能出境,诣阙••上书致请者,前后数百人。帝谓曰:“昔国步未康,卿为名将,今天下无事,又为良二千石,可谓兼美矣。”大业六年,车驾幸江都,谓护儿曰:“衣锦昼游,古人所重,卿今是也。”乃赐物\n二千段,并牛酒,令谒先人墓,宴乡里父老。仍令三品已上并集其宅,酣饮尽日,朝野荣之。十二年,驾幸江都,护儿谏曰:“陛下兴军旅,百姓易咨怨。车驾游幸,深恐非宜。伏愿驻驾洛阳,与时休息。陛下今幸江都,是臣衣锦之地,臣荷恩深重,不敢专为身谋。”帝闻之,厉色而起,数日不得见。后怒解,方被引入,谓曰:“公意乃尔,朕复何望!”护儿因不敢言。及宇文化及构逆,深忌之。是日旦将朝,见执。护儿曰:“陛下今何在?”左右曰:“今被执矣。”护儿叹曰:“吾备位大臣,荷国重任,不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!”乃遇害。护儿重然诺,敦交契,廉于财利,不事产业。至于行军用兵,特多谋算,每览兵法,曰:“此亦岂异人意也!”善抚士卒,部分严明,故咸得其死力。(节选自《北史•来护儿传》)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)(1)陛下兴军旅,百姓易咨怨。车驾游幸,深恐非宜。译文:(2)不能肃清凶逆,遂令王室至此,抱恨泉壤,知复何言!译文:解题思维本题考查文言文句子的翻译。注意句中关键词语的翻译。(4)军旅:军队。咨:叹息。怨:怨恨。游幸:指皇帝外出巡游。(2)凶逆:凶恶悖逆。王室:王朝,朝廷。泉壤:黄泉之下,地下。答案:(1)陛下兴起战事,易于引起百姓叹息怨恨。如今又要外出巡游,我很担心不合\n适。(译出大意给2分;“军旅”“咨怨”“游幸”三处,每译对一处给1分。)(2)不能清除凶恶悖逆之人,终致朝廷落到如此地步,我只能抱憾于黄泉之下,还能再说什么呢!(译出大意给2分;“凶逆”“王室”“泉壤”三处,每译对一处给1分。)【参考译文】来护儿,字崇善,还不记事便成了孤儿,后被伯母吴氏抚养。吴氏关怀养育他,给予他许多慈母般的教诲。(来护儿)年纪虽小,但超绝出众,初次读《诗》,便放下书感叹道:“大丈夫在世,一定要为国家消灭贼寇以求取功名!”周围的人对他的话感到惊奇,并感叹他志向的远大。长大以后,(来护儿)具有非凡的谋略,十分出众,志向气量非常人所及。恰逢周国军队平定淮南,来护儿所住的白土村,地处边界,经常见到军队,来护儿常常情绪激昂,有建立功名的志向。等到开皇初年,宇文忻等人镇守广陵,来护儿因在平定陈的战役中立下战功,进升为上开府,被赏赐绑帛一千段。仁寿初年,调任瀛州刺史,以擅长理政闻名,多次受到慰问勉励。隋炀帝即位,被征入朝,当地百姓拽住他恋恋不舍,以至于几天后他还没有离开这里,上书朝廷挽留他的前后有几百人。炀帝对他说:“过去国家没有安定时,你是名将,如今天下无事,你又是好郡守,可以说是样样擅长啊!”大业六年,隋炀帝到江都,对来护儿说:“衣锦还乡,这是古人所看重的,你今天就是这样。”于是赏赐他绑帛两千段以及牛和酒,叫他到先人的墓前祭拜,宴请同乡父老。又叫三品以上的官员一齐到他的住宅,“陛下兴畅饮一整天,朝野上下非常羡慕他。大业十二年,炀帝出游江都,来护儿进谏说:\n起战事,易于引起百姓叹息怨恨。如今又要外出巡游,我很担心不合适。希望陛下暂留在洛阳,趁机休息一段时间。陛下如今去江都,那是臣的家乡,臣受恩深重,不敢只为自己谋划。”隋炀帝听后,发怒而起,几天都没让来护儿觐见。后来隋炀帝怒气消散,才叫人领他进来,对来护儿说:“你既然想要这样,朕还有什么指望呢?”来护儿于是不敢说话。等到宇文化及造反时,他对来护儿十分忌恨。那天早晨将去上朝,(来护儿)被叛贼捉住了。来护儿说:“陛下现在在哪里?n旁边的人说:“如今被捉住了。"来护儿叹息说:“我身为大臣,担负国家重任,不能清除凶恶悖逆之人,终致朝廷落到如此地步,我只能抱憾于黄泉之下,还能再说什么呢!"于是被杀害。来护儿重信用,讲交情,淡泊财利,不经营产业。至于岀征用兵,计谋特多,每次阅览兵书,说:“这难道也是异于常人的想法吗?"他善于安抚士兵,裁决严明,所以士兵都愿为他效死力。R2阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。(10分)前年五月,大霖雨杀麦,河溢东畿浸下田。已而不雨,至于八月,菽粟死高田。畿之民诉其县,不听;则诉于开封,又不听;则相与聚立宣德门外诉丁宰相。于是遣吏四岀视诸县。视者还,而或言灾或言否,然言否者十七八。最后视者还,言民实灾,而吏徒畏约束以苟自免尔。天子闻之恻然,尽蠲畿民之租。余尝窃叹曰:民生幸而为畿民,有缓急,近而易知也。扶风为县,限关之西,距京师在千里外,民之不幸而事有隐微者何限!其能生死曲直之者,令与主簿、尉三人。而民之志得不壅而闻于州,州不壅而闻于上;县不壅而民志通者,令与主簿、尉达之而已。(选自欧阳修《送王圣纪赴扶风主簿序》(1)视者还,而或言灾或言否,然言否者十七八。(4分)译文:\n(2)民生幸而为畿民,有缓急,近而易知也。(3分)译文:(3)其能生死曲直之者,令与主簿、尉三人。(3分)译文:解题思维(1)中的关键实词有“视者”“或”“十七八”,意思分别是“视察的官员”“有的(人厂“十分之七八"o(2)中的关键实词有“畿民"“缓急"“易知",意思分别是“宜城附近的人民”“急难”(“缓急”为偏义复词,偏指“急”)“容易被知晓”(“易知”为被动结构,“知”为意念上的被动)。(3)中的关键实词为“生死曲直”,意思为“决定(百姓)生存死亡、(百姓)是否得到公正对待”。“生死曲直”为活用词,直译不好翻译,可以采用意译的方法。答案:(1)视察的官员回来,有的说受了灾,有的说没有受灾,然而说没有受灾的占十分之七八。(2)这些百姓幸运地生(活)在京城附近,遇到急难,离朝廷近,容易被知晓。(3)那些能决定百姓生存死亡、是否得到公正对待的人,就是县令、主簿以及县尉这三个。(译对关键词,译对句式,文句通顺,共10分。)【参考译文】今年五月,连绵的大雨毁坏了麦子,(接着)黄河泛滥淹没了京城东部附近的洼田。不久,天又大旱,直到八月(没有下雨),高地里的豆类、粟类等作物干死。京城附近的百姓上告到县里,没有答理;于是就上告到开封,还是没有理会;(百姓们)于是聚在一起在宣德门外站立,上告宰相。于是(宰相)派遣官吏到附近诸县四处调查。视察的官员回来,有的说受了灾,有的说没有受灾,然而说没有受灾的占十分之七八。最后巡查回来的,说百姓确实受灾了,而各级官员只是惧怕朝廷命令,为苟且保全自己罢了(才不愿说出实情)0皇帝听说这件事后\n很同情,全部免去京城附近百姓的赋税。我曾经私下感慨道:这些百姓幸运地生(活)在京城附近,遇到急难,离朝廷近,容易被知晓。扶风作为一个县,隔在潼关的西面,距离京城在千里之外,百姓的灾难尚且不能被察觉的情况一定会很多!那些能决定百姓生存死亡、是否得到公正对待的人,就是县令、主簿以及县尉这三个。百姓的意愿能够不被阻塞,能让上级州官知晓;州官(信息)不被拥堵能让上级知晓;州县不阻塞,百姓意愿传达到上面,就靠县令、主簿、县尉来做到了。&解题建模明白类型,准确翻译对确定好了的关键实词,一定要准确译出其意,不含糊,不游离,不意译。例如通假字,翻译时一定要写出其本字,不能照抄句中原字。这里,要特别注意对下面三类词的翻译:1.古今同形异义的双音节词语,一定要拆开翻译。如“亲信”是古今同形异义的双音节词语,翻译时一定要拆成“亲近”“信任”两个词。2•活用词。它们在翻译时大都有一定的规律和固有的格式。\n①作状语的名词大都要在前面加上适当的介词,如’‘像……”M用……”M在②活用作名词的动词、形容词,要用动词、形容词作建并补由適。③活用作一般动词的名词,大都要带上该名词再加一个动词。如“馍鼓之”的“鼓”应译为“擂鼓”。④意动用法要用“认为(以为)……”或“以(把)……为(看作、作为)……”的格式进行翻译。当然,有的词可用一个意思与“认为……”或“以……为……”差不觴动词翻译。⑤使动用法要用“使(辻•…怎样”的格式翻译。1.疑难或陌生的词,要借助语境和实词的推断方法,并联系自EE的藏合理地翻译它,而不是硬译或干脆不译。(二)落实重点虚词(2015重庆卷)阅读下文,完成文后题赠医者汤伯高序[元]揭像斯楚俗信巫不信医,自三代以来为然,今为甚。凡疾不计久近浅深,药一入口不效,即屏去。至于巫,反覆十数不效,不悔,且引咎痛自责,歹单其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。终不一语加咎巫。故功恒归于巫,而败恒归于医。效不・,虽上智效,巫恒受上赏而医辄后焉。故医之稍欲急于利、信于人,又必假邪魅之候以为容鲜不惑。甚而沅湘之间用人以祭非鬼,求利益,被重刑厚罚而不怨•,而巫之祸盘错深囿人之得终其天年,不其幸解矣。医之道既久不胜于巫,虽有良医且不得施其用,以成其名,而学者日以怠,故或數郡求一良医不可致。呜呼,其先王之道不明欤?何巫之祸至此也!欤!吾里有徐先生若虚者,郡大姓也。年十五举进士,即谢归业医。人有一方之良,一言善,必重币不远数百里而逓,以必得乃止。历数十年,其学大成,著《易简归一数十卷。\n辨疑补漏,博约明察,通微融敏,咸谓古人复生。其治以脉,不以证,无富贵贫漲责其报信而治无不效其不治必先知之惟一用巫乃去不顾自是吾里之巫稍不得专其功矣。余行数千里莫能及,间一遇焉,又止攻一门,擅一长而已,无兼善之者。来吁江,得汤伯高,该明静深,不伐不矜,深有类于徐。余方忧巫之祸,医之道不明,坐视民命之夭阅而莫救,而霸之学有类于徐,且试之辄效,故并书巫医之行利害及徐之本末以赠之。嗟夫,使世之医皆若虚、伯高,信之者皆吾里之人,巫其能久胜矣乎!\n伯高名尧,自号常静处士。若虚名楼。闻庐山有郭氏,号南寄者,亦有名。(选自《揭僕斯全集》)把下列句子翻译成现代汉语。(10分)(1)歹单其财,竭其力,卒不效,且死,乃交责之曰,是医之误,而用巫之晚也。(5分)译文:(2)人有一方之良,一言之善,必重币不远数百里而师之,以必得乃止。(5分)译文:解题思维本题涉及一词多义、古今异义、定语后置句以及重要虚词的翻译。(1)“歹单”“竭”是同义词,联想成语“歹单精竭虑”可知,是“用尽、耗尽”的意思。多义词“卒”在此语境中是“最终”的意思。虚词“且”联想课文中“不出,火且尽”,译为“将要”o“交责”字字落实应为“相互指责”。“是”代词,译为“这”。(2)对句“一方之良”“一言之善”是以“之”为标志的定语后置句,即“一良方”“一善言”,“一个好的药方”“一句有价值的(医学)见解”。“币”是古今异义词,指财物重金。“师”活用为动词,联想课文中“吾从而师之”,译为“拜师”。虚词“乃”联想课文中“度我至军中,公乃入”译为副词“尢”更合语境。答案:(1)用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。(译对关键词3分,句意通顺2分。)(2)(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。(译对关键词3分,句意通顺2分。)【参考译文】楚国的风俗是相信巫术不相信医学,从三代以来就是这样,现在更为严重了。一切疾病\n不考虑病的时间长短轻重,药一旦入口不奏效,立即就摒弃不用。至于巫术,反复试验十儿次没有效果,也不悔改,并且把过失归在自己身上沉痛自责,用尽他们的钱财,耗尽他们的精力,最终不见效,将要死了,反而相互指责说,这是医生的失误,而找巫师太晚了。最终没有一句话是归罪于巫师的。所以功劳永远归于巫师,而失败永远归于医生。奏效不奏效,巫师总是受到上等的赏赐而医生总是在他之后。所以医生稍稍想要急于求利、取信于人,就一定要借助邪气魅惑的征兆来作为表象(迷惑人),即使是大智之人也很少不被迷惑。更严重的是沅湘之地是用人来祭祀不该祭拜的鬼,求取好处,遭受严重的刑罚却不怨恨,因而巫术的祸害已盘根错节、根深蒂固不能解决了。从医的风尚已经很久不能胜过巫术了,即使有好的医生也不能施展他的才能,来成就他的威名,而且学医的人一天天地懈怠,所以有时在几个郡的广大地区求取一个好医生都不能得到。哎呀,难道是先王的法度不开明吗?为什么巫术的祸患到了这个地步!人们能够得以终养天年,不也是幸运的吗!我的家乡有位徐若虚先生,他家是郡中的大姓人家。他十五岁考中进士,就拒绝做官回乡行医。(只要)别人有一个好的药方,有一句有价值的(医学)见解,必定携重金不远数百里去拜他为师,一定要得到才罢休。历经几十年,他的医术大有所成,著成《易简归一》几十卷。分辨疑难补充遗漏,广博简约明晰详审,贯通精深融汇聪敏,都说他是古人重生。他治疗凭借的是脉象,不依靠症状,无论富人还是穷人,不索求回报,相信医术就去治疗,没有不奏效的,如果不能治疗,一定先让求医的人家知道,只要一用到巫术,就离去不回头。从这以后,我们乡里的巫师,渐渐地不能独享治病的功劳了。我走了几千里路也没发现比得上他的,偶尔遇到的,又只研究一门学问,擅长一个方面而已,没有同时擅长的。(我)来到吁\n江,得以认识汤伯高,(他)明晓知识、沉静高深,不夸耀、不骄傲,跟徐先生很相似。我正担心巫术的祸患,从医的风尚不能显明,袖手旁观百姓的性命受摧折却不能救助,而且爱惜汤伯高的学识与徐先生相似,而且试验医术都起效,所以一起写出巫师、医生的行为带来的祸害和好处以及徐先生的根本始末来赠送给您。唉,假使世上的医生都像若虚、伯高一样,相信医术的人都像我们乡里的人们一样,巫师还能长久取胜吗?伯高名尧,自号常静处士。若虚名楼。听说庐山有个姓郭,号南寄的人,也有名望。阅读下面的文段,翻译文中画线的句子。(10分)傅青主善医。其乡人王尧客都门,忽头痛,经多医不效,就诊于太医院某,按脉毕,命之曰:“此一月症也,可速归家料理后事,迟无及矣。”王急治任旋里。会傅入都,遇诸途,问王归意,以疾告,曰:“(1)太医院某君,国手也,盍请治之?”王叹曰:“仆之归,从其命也。”乃具告所言。傅骇曰:“果尔,奈何?试为汝诊之。”按脉良久,叹曰:“彼真国手也,其言不谬。”王渣然泣曰:“(2)诚如君言,真无牛.望矣。然君久着和、缓【注】名'乃不能牛死人而肉白骨乎?”傅又沉思久之,谓曰:“汝疾无生理,今思得一法,愈则不任煎浓汤,漉成膏,旦夕履之。王归家,如法治之,疾果愈。寻至都见傅,喜慰异常。更谒某,某见王至,瞿然曰:“君犹无恙耶?”王具以傅所治之法告之。某叹曰:“傅君神医,吾不及也。喜初诊汝疾,乃脑髓亏耗,按古方,惟生人脑可治,顾万不能致。今傅君以健少旧毡笠多枚代之,真神手,吾不及也。若非傅君,汝白骨寒矣,谓非为鄙人所误耶!医虽小道,攻之不精,是直以人命为儿戏也,吾尚敢业此哉!”(3)送王出,即乞休,闭门谢客,绝口\n不谈医矣。(《清稗类钞•傅青主善医》,有删节)【注】和、缓:春秋时期秦国两位名医的名字。(4)太医院某君,国手也,盍.请治之?(3分)译文:(2)诚如君言,真无生望矣。然君久着和、缓名,乃•不能生死人而.肉白骨乎?(3分)译文:(3)送王出,即.乞休,闭门谢客,绝口不谈医矣•。(4分)译文:解题思维⑴盍,兼词,相当于“何不”,译为“为什么不”“怎么不”,或者直接写“何不”;国手也,判断句;国手,国家闻名的医师。(2)诚,译为“如果确实”;“着和、缓名”,译为“有着和、缓那样的名望”;“乃”,副词,译为“竟然”“却”“反而”;“生死人而肉白骨”,“生”“肉”,使动用法,可意译为“起死复生”“起死回生”;“而”为表并列的连词,不译。(3)补充主语“太医”;“即”为副词“就”;“乞休”译为“请求退休”“请求辞退官职”;“谢”译为“谢绝”“拒绝”;“矣”为语气词“了”。答案:(1)太医院里某先生,是全国第一流的医生,为什么不请他治病?(2)如果确实像您说的那样,我真的没有活着的希望了。不过您久负名医的美名,竟不能起死回生吗?(3)太医送王尧出门,立即请求退休,关上门谢绝求医的人,闭口不再谈医术了。(译对\n关键词,句意通顺,共10分。)【参考译文】傅青主善于治病。他的同乡人王尧寄居在京城,忽然患头痛病,经很多医生诊治都不见“这病只有一个月时间了,你应尽效,到太医院某医生就诊,那太医按脉完毕,吩咐他说:\n快回家料理后事,慢一点就来不及了。”王尧急忙打点行李准备回家。适逢傅青主来京城,在路上遇到王尧,就问他回家的原因,王尧把病情告诉傅青主。傅青主说:"太医院某先生,是全国第一流的医生,为什么不请他治病毎尧叹息着说:“我回家,就是听从他的吩咐啊。”于是将太医说的都告诉他。傅青主很吃惊,说:“如果真是这样,怎么办我试给你诊断一下。”按脉很久,叹息着说:“太医他真是国手啊,他说的没错”王尧流着眼泪说:“如果确实像您说的稱,我真的没有活着的希望了。不过您久负名医的美名,竟不能起死回生吗?傅青主又沉思很久,对他说:“你的病没有救活的道理,不过我现在想到一个法子,治好了不算功劳,治不好也不承担过失,试一试怎么样毎尧很高兴,求处方。傅青主吩咐他回家去,四处寻找健壮青年使用的旧毡笠十余枚,煮成汤过滤成药膏早晩服食。王尧回到家里,按照傅青主的方法医治,病果然好了。不久他到京城见傅青主,傅青主非常欣慰。王尧又去拜见太医,太医见他来,吃惊地看着他,说:“你还活着吗?王尧把傅青主治病的做法告诉他。太医叹息着说:“傅先生真是神医,我比不上他。我当初诊断你的病,原来是脑髓亏损,按照古药方,只有用活人脑才可以医治,但是确实不能得到。现在傅先生用健壮青年使用的多枚旧毡笠代替活人脑,真是本领高超,我比不上。如果不是傅先生,你早就死了,可以说不是被我耽误吗!行医虽说是小本领,研究不緬谶把人命看作儿戏啊,我还敢从事这”太医送王尧出门之后,立即请求退休,关上门谢绝求医的人,闭口不廬。\n虚词不虚:看结构,耨气1.若虚词在句子结构中有着特殊的语法功能,则不必译出。如“师道之不传也久矣”(《师说》中,“久矣”是句子的谓语部分,前面均为主语,可见“之”为结构2・用在主谓之间,取消句子独立性,不译,硬译反而捌若虚词在句子语气方面起了关键性作用,则要译出。女也”,不必译岀,但在“奈何……也”这个句式中,就要译为“怎么……呢”,’‘也”与“奈何”连用,就有了反问的语气,必须译岀。另外,还有'其”耳”'乃”彳可等词也值得注意。3.若虚词对句子连接起了作用,则翻译吋要注意邀“而^且”呗以”等词的使用,不仅可以使句子与文段间多几分理趣,且重点突出。如《屈原列传护的“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”一句,“故”意为“所以”,由此可知这一句与前面一\n句之间是因果关系,这样一来,前一句中的“以”便不难理解了,应解释为“因为”。弄清了句子之间的关系,正确翻译全句便不再是题了。3.借助虚词的意义和用法推断句式。女『'法令所以导民也”一句当考生确定“所以”是“用来……的”的意思后,再来审视饬,“法令用来引导民众的”不符合现仅语语法规范,中间少了动词,由此断定这是一个判断句,应译为“法令是用来引导民众的”。(三)落实特殊句子例5(2015湖北卷改涮读下列文字,翻译画线子。(10分)嗟乎!是安知古之所谓廉者哉?古之所谓廉者,必始于不见可欲。(1)不见可欲,故其奉于身者薄;奉于身者薄,故其资于物者轻。虽其一无所慕与无所惧,而未尝不廉。盖虽欲不廉,而无所用之也。郭侯治吾常【注】,以平易岂弟、与民休息为政,而尤以清苦绳约自律。余始见侯如是,则亦以为今之所谓廉者耳。徐而与侯处听其议论察其志之所存,乃知侯非今之所谓廉者也。侯性本澹泊,苦厌纷华,尝言曰:“我蔬食则喜,肉食则不喜;裾则寝乃安,寝不安。”其奉身率如此。侯盖古之廉者也。闻侯之夫人亦乐于栃食敝与侯所嗜好无异。然则古之廉者,犹或不免于室人交谪,于是益知侯之为难館。侯居常三年,升山东副使以去,侯之僚霍君、裘君与其属武进尹杨君征余文为侯贈(2)夫侯之廉,人既已尽知之,而奚俟乎余之言耶?虽然,余知侯之廉非岀于慕与惧,而方其为守,则犹在有可慕、有可惧之地也。自今以往,官益峻而望益隆,将可慕者得而可惧者去矣,侯之廉犹是也,而后人信之曰:侯果非慕与惧者也。(3)然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?\n(选自《荆川先生文集,有删改)【注】常:地名,指常州。(1)不见可欲,故其奉于身者薄;奉于身者薄,故其资于物者轻。(4分)译文:(2)夫侯之廉,人既已尽知之,而奚俟乎余之言耶?(3分)译文:(3)然则知侯者莫如余先也,而乌得无言乎?(3分)译文:解题思维\n⑴得分点:“奉"资薄奉”是动词,’‘供养”;推断相同位置的喷也是动词,结合癥为"依赖”;"薄”译为''微薄”。(2)得分点「嘅^尽”“俟^奚……耶”。“既”是“已经”「尽堤性部”;“俟”是“等待”;“奚……耶”指固定结构,表觥'为什么……呢”。(3)得分点:“然则莫”“乌…乎”。“然娓固定结构“既然这样,那么”;“莫”译为“没有谁”;“乌…乎”译为“怎么……呢”。答案:⑴不见足以引起贪心的事物,所以他对自身的供养比较微薄;供养于自身的(东西)微薄,所以他们依赖于外物的(程度)就轻微。(2)郭侯的清廉,世人都已经全部知道了,为什么(还躊待我的文章呢?(3)既然这样,那么了解郭侯的人就没有谁先于我了,我怎么能不说说呢?【参考译文】唉!这哪里算是知道古代的所谓廉洁的官吏呢?古代所说的廉洁的人,一定是从不见足以引起贪心的事物开始的。不见足以引起贪心的事物,所以他对自身的供养比较微薄;供养于自身的(东西)微薄,所以他们依赖于外物的(程度)就轻微。虽然他没有羡慕和忧惧的东西,却未尝不清廉。大概是即使(他们)想不廉洁,(所贪腮)却没有适用之处吧。郭侯治理我们常州,用平易和乐,让百姓休养生息的政策来治理政事,而且尤其用廉洁清苦来自我约束。我刚刚见到郭侯的时候是这样的,那么也认为他就是当今所谓的廉洁的官吏了。与郭侯相处了一段时间后,听他的言论,考察他志JW在,才知道郭侯不是当今所说\n的廉洁的官吏。郭侯本性淡薄,厌憎繁(他)曾经说:“我就喜欢蔬食,而不喜欢肉食;用粗布做床褥睡觉才安然,用丝麻做床褥睡觉就心有不安。”他奉养自身大抵如此。郭侯大概是古代的廉洁的官吏吧。(我)听说郭侯的夫人也乐于吃粗食穿破衣,跟郭侯的嗜好没有什么不同。然而古代廉洁的官吏,尚且或许难免与家人互相埋怨因此越发知道郭侯的行为很难做到啊。郭侯在常州任职三年后,升任山东副使离开,郭侯的幕僚霍君、裘君和他的下属武进尹杨君请求我写文章作为郭侯的赠序。郭侯的清廉,世人都已经全部知道了,为什么(还娶等待我的文章呢?虽然这样,我知道郭侯的廉洁不是出于贪慕与忧惧,而他担任州守的时候,还处在有可以贪慕、有可以忧惧的地位。从今猛,(他)官位越高,声望越隆,(原先)值得贪慕的(官职)得到了,而畏惧的东西去除了,郭侯的清廉还是这样的,这样之后,世人就会相信这样的说法:郭侯果真不是贪慕与忧惧的人。既然这样,那么了解郭侯的人就没有谁先于我了,我怎么能不说说呢?例6阅读下面文字,完成后面题目。(10分)杨因见赵简主曰:“臣居乡三逐,事君五去,闻君好士,故走来见。”简主闻之,绝食而叹,耳而行。左右进谏曰:“居乡三逐,是不容众也;事君五去,是不忠上也。今君有士,见过八矣。”简主曰:“子不知也。夫美女者,丑妇之仇也;盛德之士,乱世所疏也;正直之行,邪枉所憎也。”遂出见之,因授以为相,而国大治。(刘向《说苑•尊贤》把文中画横线的句子翻译成现代汉语。\n(1)臣居乡三逐,事君五去,闻君好士,故走来见。(4分)译文:(2)居乡三逐,是不容众也。(3分)译文:(3)遂出见之,因授以为相,而国大治。(3分)译文:解题思维(1)得分点:“居乡三逐”,意念被动句;“走”,跑;句意通顺。(2)得分点:“居乡三逐”,意念被动句;“是”,表示判断;“不容众”,省略了“于”的被动句。(3)得分点:“以为”为省略句,关键词“见”“因”“以为”“治”。答案:(1)我在家乡,三次被人驱逐;侍奉国君,又有五次被撤职。听说您喜爱士人,特地跑来见您。(2)(他)在家乡三次被人驱逐,这说明他不受大家欢迎。(3)于是出去接见杨因,并授给他相位,国家治理得很好。【参考译文】杨因求见赵简主,说:“我在家乡,三次被人驱逐;侍奉国君,又有五次被撤职。听说您喜爱士人,特地跑来见您。”赵简主听了,停止吃饭,叹息不已,直起身子,跪着行走。\n左右的人上前劝谏说:“(他)在家乡三次被人驱逐,这说明他不受大家欢迎;侍奉国君五次\n赵篦被撤职,这说明他对国君不忠现在您看中的这个人,已经被人指出八次进J:说:'‘你们不知道啊,美女是丑妇的仇敌;品德高尚的君子,是为乱世所疏远的;为,是为邪恶坏人所卿的。”于是岀去接见杨因,并授给他相位,国家治理得很好特殊句子的翻译“两注意”1.要审出译句中的特殊句式,必须具备“语言标志意识”。特殊句式总有一定的语言标志,如判断句多以“……者……也”或“乃”“即”“皆”“则”等为标志;被动句多以"于”“见”“为”为标志。考生容易忽略的是定语后置句和宾语前置句,无被动标志的被动句,无判断标志的判断句和表反问的固定句式。平时要多积累方能在做题时激活原有记忆。2.要掌握各种句式的翻译格式。⑴判断句:必须加上“是”“就是”等词语。⑵被动句:必须加上“被”字。(3)倒装句:必须用“调”的方法将固定的句式调到位。如:介宾短语后置句,译时要将介宾短语调到动词前;定语后置句和宾语前置句,译时要将定语和宾语恢复原位。(4)省略句:必须用“补”的方法补岀省略的成分,确保句意通顺(5)固定句式(结构千万不要生硬地翻译,它有固定的译法,须在平时掌握好(四)做到句意通顺优7下面译文中画线的词语都属于句意不准、文意不通的问题,请分析其不准、不通的原因并改正。(1)晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。译文:晋国侯王和秦国霸主联合围攻郑国,因为郑国曾对晋文公无礼,并且在与晋联盟的情况下又与楚联盟。分析改正:\n(2)(»婴之亡,岂不宜哉译文:晏婴的逃亡,难道不施吗分析改正:(3)思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。译文:想起他们的祖父,冒着风霜雨露,披荆斩棘,才有了很少的一诅也分析改正:(4)(阳城)服用无赢駅服没有多余的),客或称其佳可爱,辄喜,举授之。有陈萇侯其得俸,常往称钱之美,月有获焉译文:有一个叫陈萇的人,等到自己领到俸禄的时候,总是到阳城那里称钱的美好这样又能从阳城那里得到一钱。分析改正:\n(5)民,吾民也。发吾粟振之,胡不可?译文:百姓,是我们的百姓。发放我们的粮食使他们振作,有什塞可以?分析改正:(6)昔秦伯嫁其女于晋公子,令晋为之饰装,从衣文之媵七十人。译文:从前秦伯把他的女儿嫁给晋国的公子,叫晋公子为她准备好打扮用的笛服装,跟随的穿着华丽衣服的侍女有七十人。分析改正:(7)礼部贡举,岁所得士,先生弟子十常居阴译文:礼部主办的贡士考试,一年中所录取的人才,胡先生的弟子往往占到成分析改正:(8)(韩)信乃解其缚,东乡坐,西乡对,艇译文:韩信于是解掉他的绑绳,向东坐着,向西面对,按照老的礼Mo分析改正:解题耀⑴噌侯秦伯瞩专有名词,不需要翻译。这叫强行翻译,必後意。(2)句中的"之”,结构助词,取消句子独立性,无实义不该译出更不该译为“的”。这叫该删不删,(3)句中的“祖父”是两个词,指"祖辈和父辈”,须拆开翻译。这叫该拆不拆,以今(4)第一处是代词译古。“其”误译,应指邙日城”。这叫代词不可误用,否则指代不明。第二处漏译了“月”字,“月”应为嗨月”。翻译讲究字字落实,漏译必慝意。\n(5)“振,堤个通假字,通“赈”,赈济之意。这叫不辨通假,错该字。(6)译文有两处语意不通。一是“从”是使动用法,使……跟随。这叫不辨活用,改变原意。二是“七十人”作为数量短语定语应加以删車语“媵”前。这叫该调调不合规范。(7)“岁”是名词作状语,每年,不是“一年”。这也是不辨活用,改变原意。(8)画线句表意不明,悝”?谁寸”?原句省略了主语,应为划也(指广武君)面朝东坐,韩信面朝西对着”。这叫当补不补,表意不明。特解题建模如何做到“句意通顺”?如何保证这一要求的落实翻译耍文通字顺、句意畅达,这是高考评分细则的具体要求。呢?(1)坚持直译为主,意译为辅。当发现直译不通顺时,一定要意译。(2)避免硬译、漏译、误译。(3)补足省略成分。(4)不得出现病句。译好后要注意检查一下,这是保证句意通顺的重要途径。