- 289.51 KB

- 2022-08-26 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

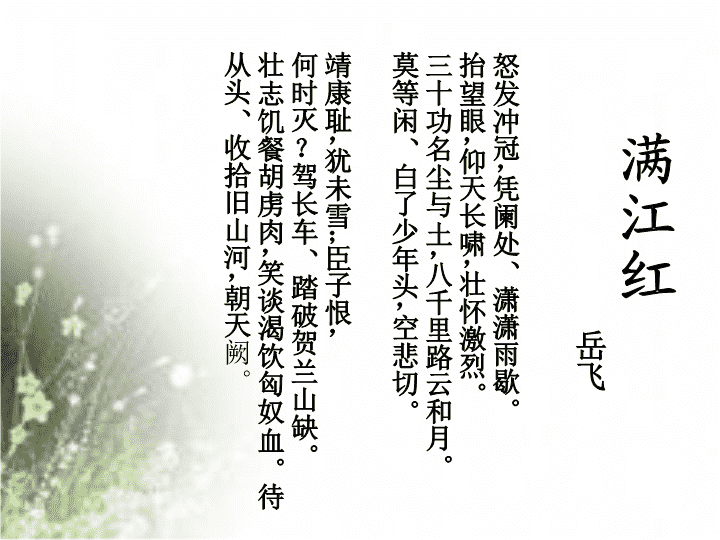

满江红岳飞怒发冲冠,凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。靖康耻,犹未雪;臣子恨,何时灭?驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。\n初中语文文言文学习方法\n文言文是一种传承祖国古代灿烂文化的载体,是古人留给我们的珍贵文化遗产。作为中国人,我们要学文言文,还要学好文言文!怎么学?!\n如何学好文言文一树立良好的态度

二了解文章的相关背景

三掌握方法\n了解文章的相关背景我们常说要以知人论世春秋笔法的原则来解读文章,对于文言文来说要想学好文言文就必须了解相关的知识。第一,要有相关的历史知识。常言说,文史不分家。每个人都是生活在一个时代里的,这个时代的政治、经济、文化等必定会对他产生影响。所以,我们只有了解了这个人所处的时代,才能了解他的作品的内涵。比如屈原,他力主改革,希望楚国强大,但楚王“内惑于郑袖,外欺于张仪”,先疏远屈原,后把他流放汨罗江,使其改革之志不能实现,投江而死。了解了这段历史,我们在理解《离骚》时就容易的多了。\n第二具备相关的文化常识。中国古代文化博大精深,内涵丰富,并且有许多内容随着历史的发展不断地演变。如姓名和称谓,官职和科举,地理常识,宗法礼俗,服饰和器物,历法和刑法,古籍注释体例等八个方面所涉及的内容,古今有很大的差别。这些内容虽然不需要学生全部掌握,但平时学习中遇到的也应积累下来作为自己的知识储备,以便在文言文学习和考试中随时调用。第三,学会以“今人之心,度古人之腹”。我们生活在当今社会,面对灾难,会团结一心,众志成城;面对丑恶,会抨击、鞭挞;我们会同心抵御外辱。其实这种思想感情是一脉相承的。面对外辱,文天祥写下:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,面对百姓的困苦,杜甫写下了:“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,所以我们在学习古文时,应善于把古人和今人的情感放在一起对比联想,从而揣摩古人的思想,准确的理解文言文所反映的实质。\n一.“读”目的(为什么读):文字生疏,无停顿断句,缺乏语感,不理解文意,无法掌握文言文规律特点。余忆\童稚\时,能张目\对日,明察\秋毫,见\藐小之物\必细察\其\纹理,故\时有物外\之趣。\n二译文言句子翻译六字歌诀:留、对、换、调、补、删\n“留”,凡朝代、年号、人各、地名、官职等专有名词或现代汉语也通用的词,皆保留不动。如:山、石、高、远等。\n对:即对译法。对应直译,逐字落实。不遗漏,也不能多余。(尽可能对应原文,基本遵照原文的句式、风格,大量采用有相同语素的双音词,即把单音词变成双音词)误区点拨:绝少有不译的字词。特别是副、介、连三大虚词,翻译时常出现漏译的现象\n“换”:即替换法。对那些词义已经发展,用法已经变化,说法已经不同的词,在翻译时要替换为现代词语。(比如:古今异义的词,词类活用词,通假字等都要相应的替换。),\n“调”,把文言句中特殊句式的语序调准为正常语序。\n“补”:即补出省略内容。比如主语、宾语和介词“于”等。(译出补足部分后用括号标示。需要注意的是,增补的内容一定要必要,不要画蛇添足了。)\n“删”:把无意义或没必要译出的发语词、衬词、虚词删去。例:“孔子云:何陋之有?”(《陋室铭》)句中“之”是帮助宾语前置的,不翻译。\n熟读全文,领会文意;扣住词语,谨慎翻译。字字落实,准确第一;单音词语,双音替换。国年官地,保留不译;遇有省略,补充整齐。调整词序,删去无义;修辞用典,辅以意译。推断词义,前后联系;字词句篇,连成一气。重回原文,检查仔细;通达完美,翻译完毕。文言文翻译顺口溜\n总的要求:直译为主,意译为辅。具体方法:保留对译替换调序增补删除(留、对、换、调、补、删)翻译原则:字字落实,文从句顺。(信、达、雅)小结文言文句子翻译方法:\n文言文翻译的要求——信、达、雅“信”是指译文的准确无误。所说的准确无误,就是要使译文忠于原文,如实地、恰当地用现代汉语把原文翻译出来。“达”是指译文的通顺畅达。所说的通顺畅达,就是要使译文符合现代汉语的语法及用语习惯,字通句畅,没有语病。“雅”是指译文的优美自然。所说的优美的自然,就是要使译文生动、形象,完美地表达原文的写作风格。\n记什么?A.重点实词:例如:书下注释及质疑词汇B.通假现象:古汉语中,有些字可以用读音相同或相近的字来代替,这种现象就叫通假。例如:项为之强:通“僵”,僵硬。C.古今异义:古今词义的变化,是指由于语言的变迁,相同的一个词在古文中的意思和现代白话文中的意思相去甚远,这些词原先的意思便是古义,现在变化了的意思便是今义。词的古今意义差别大致有以下几种情况:词义扩大词义缩小词义转移感情色彩变化\nD词类活用:如名词作动词,形容词作动词,名词作状语等等E.一词多义:随着语言的不断发展、演变,一个词在其本义的基础上,又派生出其他的义项,主要包括引申义、比喻义和假借义。F.常见虚词(每篇都有!重中之重!)其、之、以、于、而、则等等例如:以:徐喷以烟而使之冲烟而飞鸣以丛草为林拔山倒树而来舌一吐而二虫尽为所吞之:见藐小之物物外之趣心之所向使之冲烟而飞鸣为之怡然称快观之\n常见文言虚词的意义及用法\n之其以于而\n之1.用作代词:可以代人、代物、代事。代人多是第三人称。译为"他"(他们)、"它"(它们)。如:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)\n2.之:用作助词:(一)结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。(二)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。(三)结构助词。当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。\n例:小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》)(一)结构助词,定语的标志。用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。\n例:宋何罪之有?(《公输》)(二)结构助词,宾语前置的标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。\n例:孤之有孔明,犹鱼之有水也。(《隆中对》)(三)结构助词。当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。译时也可省去。\n例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。(《狼》)(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。\n3、用作动词:可译为“去、往、到”。如:辍耕之垄上(《陈涉世家》)之字可代人事物定名之间可译“的”用作动词“去、往、到”用作助词可不译\n其1、用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。”2、活用为第一人称。3、在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。4、指示代词,相当于“那”“这”之类的词。5、指示代词.表示“其中的”,后面多为数词。例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富.\n例:“其”用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。”既克,公问其故。\n例:“其”活用为第一人称。相当于“我(的)”、“自己(的)。”并自为其名。(《伤仲永》)\n例:“其”在句中表示反问语气,相当于“难道”、“怎么”。其真无马邪?(《马说》)\n例:“其”为指示代词,相当于“那”“这”之类的词。其人视端容寂,若听茶声然。(《核舟记》)\n例:指示代词.表示“其中的”,后面多为数词。蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富.(《为学》)其字可代我和他远指近指“这”和“那”后带数词译“其中”表示反问译“难道”\n以一、作为介词表示凭借,译为“凭、靠”表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”表示时间处所,译为“在、从”二、作为连词表示并列、承接、修饰“以”相当于“而”表示目的译为“来、用来”表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。表示范围译为“到”“已”,已经。\n例:“以”表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。不以物喜,不以己悲。\n例:“以”相当于“而”。新城之上,有池洼然而方以长(《墨池记》)\n把,拿,用。贫者自南海还,以告富者。(“以”后省略介词宾语。)\n把,拿,用。贫者自南海还,以告富者。(“以”后省略介词宾语。)\n例:凭,靠乃入见。问:“何以战?”(《曹刿论战》)\n按照,依照。策之不以其道。\n通“已”,已经。固以怪之矣。“以”作介词“把、拿、用”因为、按照、在、凭、从又作连词如同“而”偶尔通假要分清。\n于1、对,对于。向2、在,从3、与,跟,同。4、到5、放在形容词之后,表示比较,一般可译为“比”,有时可译为“胜过”。6\n于:对,对于贫者语于富者曰。\n于:在苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。(〈出师表〉)\n于:与,跟,同。身长八尺,每自比于管仲、乐毅。\n于:到指通豫南,达于汉阴。箕畚运于渤海之尾\n于:“比”生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也(〈鱼我所欲也〉)\n于:被受制于人于字可译到、在、从也可翻作对、与、同形容词后表比较动词之后表被动\n而1、表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译。2、表示承接关系,相当于“而且”、“并且”、“就”或不译。3、表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”。4、表示修饰关系,即连接动词和状语,相当于“着”、“地”等,或不译。\n例:敏而好学,不耻下问。择其善者而从之,其不善者而改之。人不知而不愠,不亦君子乎?临溪而渔,溪深而鱼肥。(〈醉翁亭记〉)而作连词要分清并列承接与转折;承译“接着“转译“但”状语后头表修饰