- 188.00 KB

- 2021-05-22 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

2019-2020 学年度第二学期摸底考试

高二年级物理试题

(考试时间:100 分钟,总分:100 分)

一、选择题(每题 4 分,共 12 题,共计 48 分。1-8 为单项选择,9-12 为多项选择)

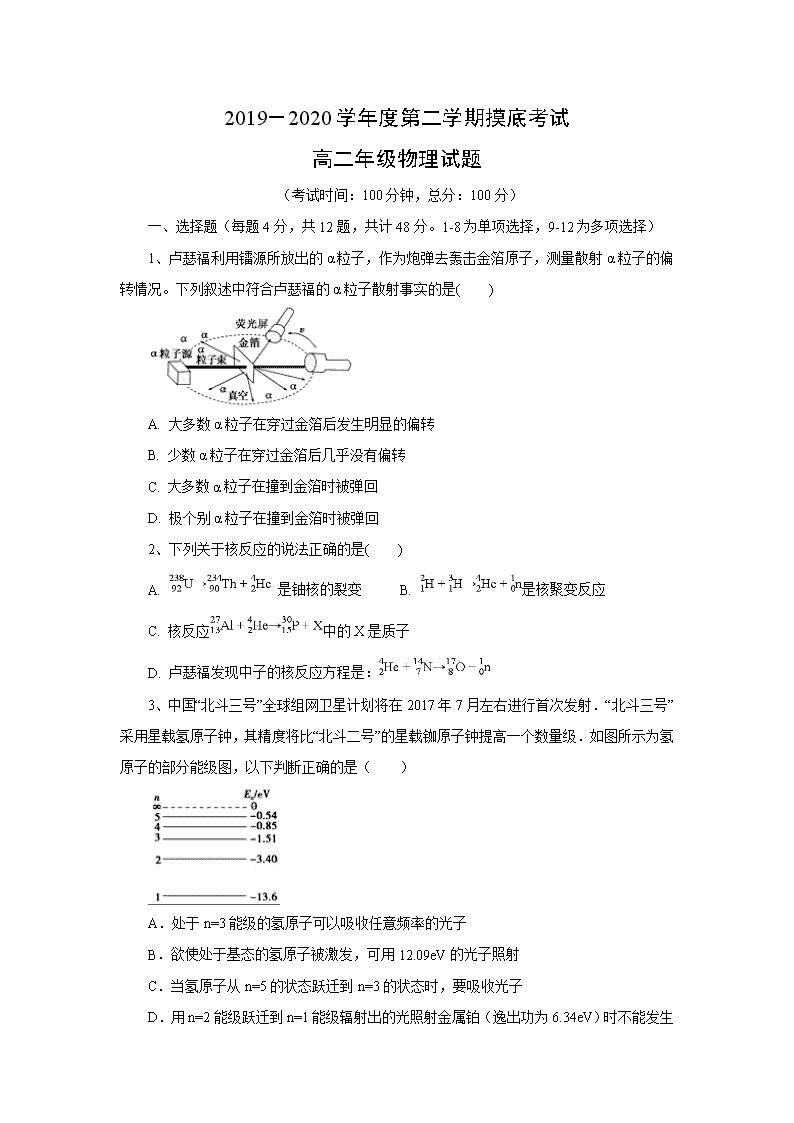

1、卢瑟福利用镭源所放出的 α 粒子,作为炮弹去轰击金箔原子,测量散射 α 粒子的偏

转情况。下列叙述中符合卢瑟福的 α 粒子散射事实的是( )

A. 大多数 α 粒子在穿过金箔后发生明显的偏转

B. 少数 α 粒子在穿过金箔后几乎没有偏转

C. 大多数 α 粒子在撞到金箔时被弹回

D. 极个别 α 粒子在撞到金箔时被弹回

2、下列关于核反应的说法正确的是( )

A. 是铀核的裂变 B. 是核聚变反应

C. 核反应 中的 X 是质子

D. 卢瑟福发现中子的核反应方程是:

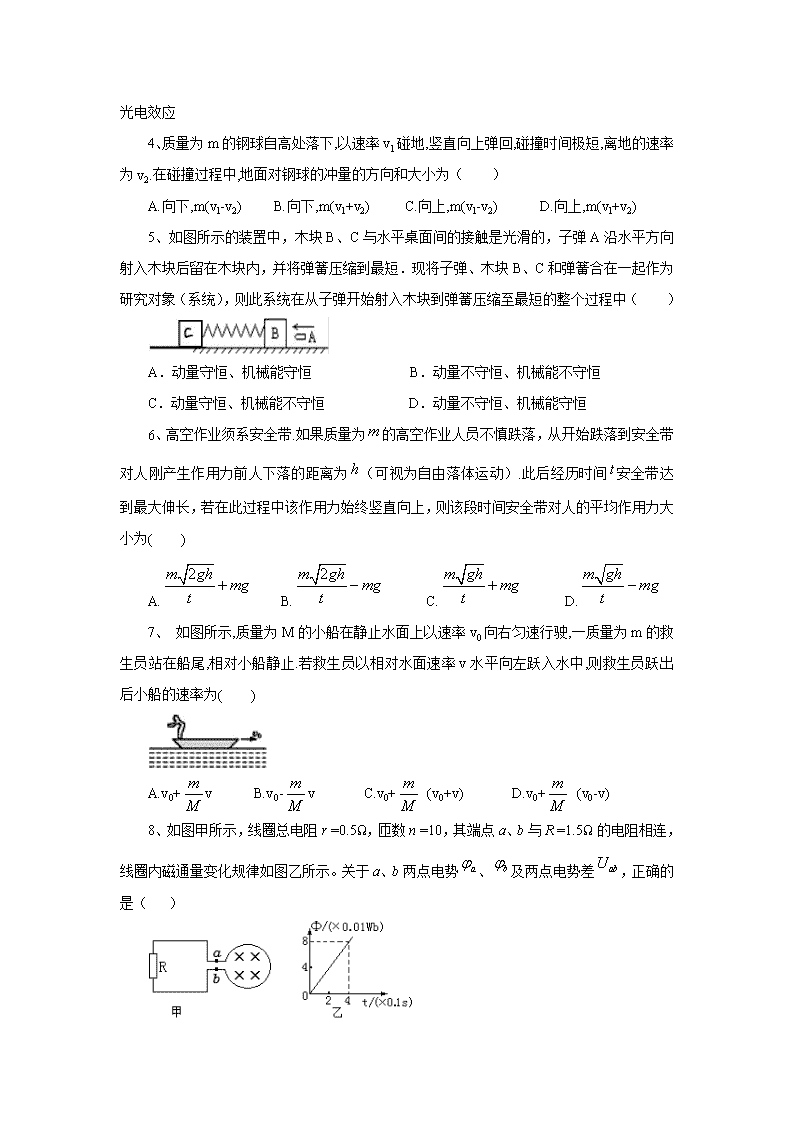

3、中国“北斗三号”全球组网卫星计划将在 2017 年 7 月左右进行首次发射.“北斗三号”

采用星载氢原子钟,其精度将比“北斗二号”的星载铷原子钟提高一个数量级.如图所示为氢

原子的部分能级图,以下判断正确的是( )

A.处于 n=3 能级的氢原子可以吸收任意频率的光子

B.欲使处于基态的氢原子被激发,可用 12.09eV 的光子照射

C.当氢原子从 n=5 的状态跃迁到 n=3 的状态时,要吸收光子

D.用 n=2 能级跃迁到 n=1 能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为 6.34eV)时不能发生

光电效应

4、质量为 m 的钢球自高处落下,以速率 v1 碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率

为 v2.在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为( )

A.向下,m(v1-v2) B.向下,m(v1+v2) C.向上,m(v1-v2) D.向上,m(v1+v2)

5、如图所示的装置中,木块 B、C 与水平桌面间的接触是光滑的,子弹 A 沿水平方向

射入木块后留在木块内,并将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块 B、C 和弹簧合在一起作为

研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中( )

A.动量守恒、机械能守恒 B.动量不守恒、机械能不守恒

C.动量守恒、机械能不守恒 D.动量不守恒、机械能守恒

6、高空作业须系安全带.如果质量为 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带

对人刚产生作用力前人下落的距离为 (可视为自由落体运动).此后经历时间 安全带达

到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大

小为( )

A. B. C. D.

7、 如图所示,质量为 M 的小船在静止水面上以速率 v0 向右匀速行驶,一质量为 m 的救

生员站在船尾,相对小船静止.若救生员以相对水面速率 v 水平向左跃入水中,则救生员跃出

后小船的速率为( )

A.v0+ v B.v0- v C.v0+ (v0+v) D.v0+ (v0-v)

8、如图甲所示,线圈总电阻 r =0.5Ω,匝数 n =10,其端点 a、b 与 R =1.5Ω 的电阻相连,

线圈内磁通量变化规律如图乙所示。关于 a、b 两点电势 、 及两点电势差 ,正确的

是( )

m

h t

2m gh mgt

+ 2m gh mgt

− m gh mgt

+ m gh mgt

−

M

m

M

m

M

m

M

m

a

ϕ b

ϕ abU

A. B.

C. D.

9、 年 月 日,中共中央、国务院、中央军委在人民在会堂隆重表彰研制“两弹

一星”作出突出贡献的科学家,下列核反应方程中属于“两弹一星”的核反应方程式的和反应

种类是( )

A. 裂变 B. 裂变

C. 衰变 D. 聚变

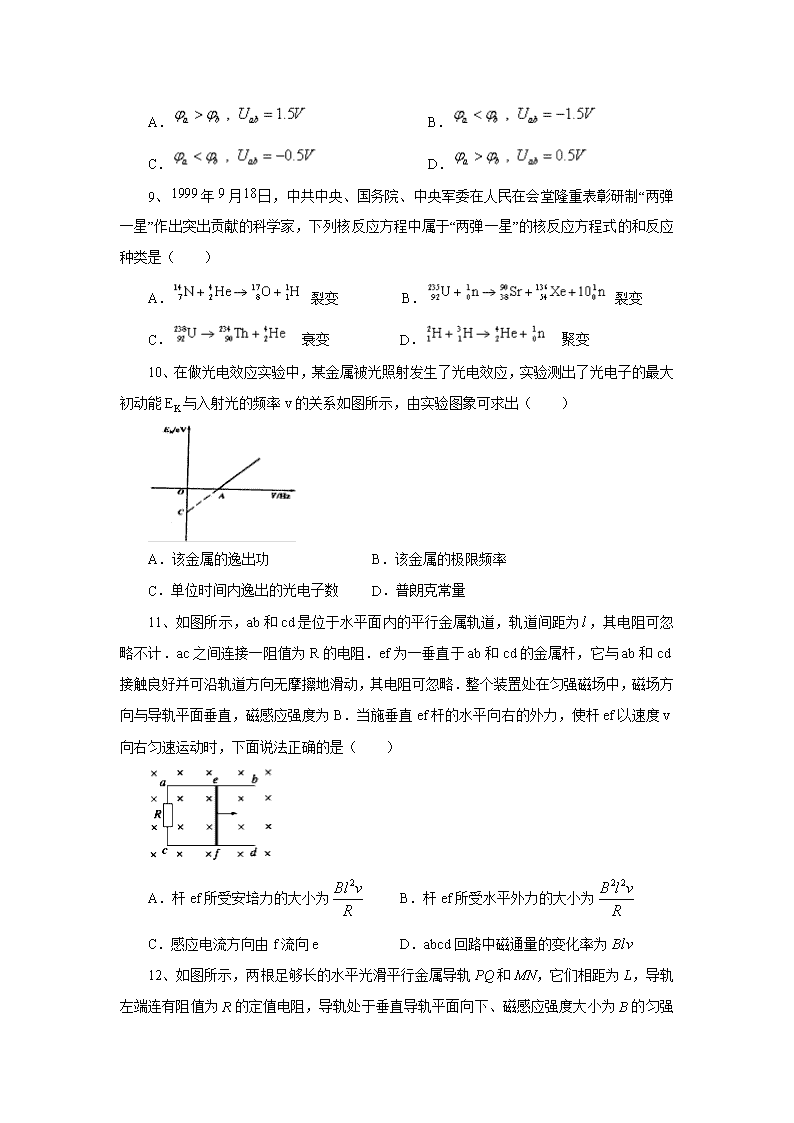

10、在做光电效应实验中,某金属被光照射发生了光电效应,实验测出了光电子的最大

初动能 EK 与入射光的频率 v 的关系如图所示,由实验图象可求出( )

A.该金属的逸出功 B.该金属的极限频率

C.单位时间内逸出的光电子数 D.普朗克常量

11、如图所示,ab 和 cd 是位于水平面内的平行金属轨道,轨道间距为 ,其电阻可忽

略不计.ac 之间连接一阻值为 R 的电阻.ef 为一垂直于 ab 和 cd 的金属杆,它与 ab 和 cd

接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动,其电阻可忽略.整个装置处在匀强磁场中,磁场方

向与导轨平面垂直,磁感应强度为 B.当施垂直 ef 杆的水平向右的外力,使杆 ef 以速度 v

向右匀速运动时,下面说法正确的是( )

A.杆 ef 所受安培力的大小为 B.杆 ef 所受水平外力的大小为

C.感应电流方向由 f 流向 e D.abcd 回路中磁通量的变化率为

12、如图所示,两根足够长的水平光滑平行金属导轨 PQ 和 MN,它们相距为 L,导轨

左端连有阻值为 R 的定值电阻,导轨处于垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为 B 的匀强

, 1.5a b abU Vϕ ϕ> = , 1.5a b abU Vϕ ϕ< = −

, 0.5a b abU Vϕ ϕ< = − , 0.5a b abU Vϕ ϕ> =

1999 9 18

14 4 17 1

7 2 8 1N He O H+ → + 235 1 90 136 1

92 0 38 54 0U n Sr Xe 10 n+ → + +

238 234 4

92 90 2U Th He→ + 2 3 4 1

1 1 2 0H H He n+ → +

l

2Bl v

R

2 2B l v

R

Blv

磁场中。垂直导轨放置的金属棒用跨过光滑定滑轮的细线与物块 c 连接,物块 c 的质量是

m,连接金属棒的细线平行于导轨。物块 c 由静止释放,金属棒沿着导轨向右运动,当地重

力加速度为 g,金属棒的电阻不计。则( )

A.金属棒做匀加速直线运动 B.金属棒先做加速运动再做匀速直线运动

C.金属棒的最大速度为 D.金属棒的最大速度为

二、填空题(每空 2 分,共计 12 分)

13、用频率为 ν 的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动能为 EK,已知普朗克

常量为 h,则该金属的逸出功为 ;若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时,

则逸出光电子的最大动能为 .

14、完成下列核反应方程。

(1) Th→ Pa+( ); (2) U→ Th+( );

(3) Th→( )+ ; (4)( )→ Th+ ;

三、计算题(第 15 题为 10 分,第 16、17 各 15 分)

15、如图所示,设质量为 M=2kg 的炮弹运动到空中最高点时速度为 v0,突然炸成两块,

质量为 m=0.5kg 的弹头以速度 v1=100m/s 沿 v0 的方向飞去,另一块以速度 v2=20m/s 沿 v0 的

反方向飞去。求:

(1) v0 的大小

(2)爆炸过程炮弹所增加的动能

2 2

mgR

B L

2 2B L

mgR

342

90

342

91

382

92

342

90

342

90 e0

1−

342

90 He4

2

16、如图,一质量为 M=1.5kg 的物块静止在光滑桌面边缘,桌面离水平面的高度为

h=1.25m.一质量为 m=0.5kg 的子弹以水平速度 v0=4m/s 与物块相碰并粘在一起,重力加速

度为 g=10m/s2.求

(1)求子弹和物块碰撞后的共同速度

(2)碰撞过程中系统损失的机械能;

(3)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.

17、如图所示,MN、PQ 是两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨间距为 d,导轨所在

平面与水平面成 θ 角,M、P 间接阻值为 R 的电阻。匀强磁场的方向与导轨所在平面垂直,

磁感应强度大小为 B。质量为 m、阻值为 r 的金属棒放在两导轨上,在平行于导轨的拉力作

用下,以速度 v 匀速向上运动。已知金属棒与导轨始终垂直并且保持良好接触,重力加速度

为 g。求:

(1)金属棒产生的感应电动势 E;

(2)通过电阻 R 的电流大小及方向;

(3)拉力 F 的大小。

【参考答案】

一、选择题

D B B D C A C A BD ABD BCD BC

三、填空题

13、【答案】hν﹣EK,hν+Ek

14、【答案】(1) (2) (3) Pa (4) U

四、计算题

15、【答案】(1)10m/s;(2)2700J

【解析】

【详解】

(1)规定向右为正,爆炸瞬间,弹头和另一块组成的系统在水平方向上动量守恒:

,

代入数据 ,解得 ;

(2)爆炸前的动能为 ;

爆炸后的动能 ;

故增加的动能为 .

16、【解答】解:(1)对 m 与 M 组成的系统,碰撞过程中动量守恒,

设碰后共同的速度为 v,有

mν0=(m+M)ν

解得 v=1m/s

碰撞后系统损失的机械能

解得△E=3J

(2)物块离开桌面后做平抛运动,设落地点离桌面边缘的水平距离为 x,有

竖直方向作自由落体:

e0

1− He4

2

342

91

382

92

解得 t=0.5s

水平方向匀速直线:

x=vt=0.5m

答:(1)碰撞过程中系统损失的机械能△E=3J;

(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离 x=0.5m.

【点评】本题是对动量守恒定律、机械能变化及平抛问题的综合考查,环环相扣,考查内容

比较基础,难度不大.

17、【答案】(1)E=Bdv (2)

方向:P→M

(3)

【解析】(1)根据法拉第电磁感应定律

E=Bdv

(2)根据闭合电路欧姆定律

(3)导体棒的受力情况如图所示,根据牛顿第二定律有

又因为

所以

E BdvI R r R r

= =+ +

2 2

sin B d vF mg R r

θ= + +

E BdvI R r R r

= =+ +

sin 0F F mg θ− − =安

2 2B d vF BId R r

= = +安

2 2

sin B d vF mg R r

θ= + +