- 1.13 MB

- 2021-08-25 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

第 1 课 精耕细作农业生产模式的形成

学习目标:

1.知道古代中国农业的主要耕作

方式。

2.了解古代中国农业经济的基本

特点。

1.重点:知道中国古代农业的主要耕作方式和

生产技术的进步;列举古代著名的水利工程,

认识水利在传统农业经济中的重要地位;理解

精耕细作的农业生产模式。

2.难点:理解中国古代农业经济的基本特点:

以小农经济为主的农业经营方式。

教材整理 1 农业的起源

1.标志

原始农业经历了从采集经济向种植经济的发展。

2.特征

(1)区域差别:大约一万年前,农耕经济在黄河流域和长江流域出现。

(2)作物结构:北方以旱地的粟麦生产为主,南方以水田稻作生产为代表。

(3)产业结构:以种植业为主、家畜饲养业为辅,出现“六畜”。

[深度点拨] 我国古代农业形成南稻北粟的因素

“南稻北粟”是中国农作物分布的显著特征,学习这一部分内容要注意结合对南北方气

候差异的认识加以分析。①气候:北方干燥的气候适应粟麦等旱地作物的生长,而南方湿润

多雨的气候适应水稻的生长。②水源:北方河流较少,水资源较贫乏;南方则相反。

教材整理 2 从耒耜到曲辕犁——生产工具的进步

1.生产工具的改进

时代 表现

原始社会

刀耕火种是原始农业主要耕作方式之一,劳动工具的材质主要是骨、

石、木

文明时代 耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具

春秋战国

铁农具逐渐代替了石制、骨制等农具,出现借助铁农具和牛力的耕作

方式,提高了当时的农业生产效率

西汉中期 发明了犁壁,自此之后牛耕得到推广

唐代 在长江下游一带早已出现了曲辕犁,标志着中国传统步犁的基本定型

2.古代灌溉工具:重要的灌溉工具主要有翻车、筒车等。

[误区警示] 中国传统步犁基本定型的标志是牛耕的出现

这种说法错误。中国传统步犁基本定型的标志性事件不是牛耕的出现,而是曲辕犁的发

明。曲辕犁的结构更为完备,可以改变牵引点的高低,调节犁耕的深浅,适应各种土地的精

耕细作。

[深度点拨] 精耕细作的含义

所谓“精耕细作”,是指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动,采用先进

的技术措施,进行细致的土地耕作,以提高单位面积产量。在解题时如遇到农具的改进、耕

作技术和方式、水利工程、农作物品种的丰富以及种植制度等,要首先考虑精耕细作的农业

生产方式。

教材整理 3 水利设施的逐渐完善

1.水利设施

时代 表现

上古时代 出现了大禹治水的传说

春秋战国 兴修了著名的芍陂、都江堰、郑国渠

两汉时期

①建成漕渠、白渠等水利工程。

②政府经常组织大规模的治河工程。

③在边疆地区兴建了具有地方特色的水利灌溉工程,西域地区的坎儿井

是最典型代表

2.经验总结:中国古代农学著作中包含了大量的关于水利建设的内容。

教材整理 4 从千耦其耘到个体农耕——耕作方式的演变

1.千耦其耘

(1)时间:商周时期。

(2)特点:农具原始,多采用大规模简单协作方式进行农业生产。

2.个体农耕

(1)出现时间:春秋时期。

(2)产生原因

①生产工具和耕作技术的进步。

②私有土地的出现。

(3)主要特点

①自耕农拥有部分土地。

②以家庭为单位经营农业。

③与家庭手工业相结合,“男耕女织”式的经营方式。

(4)评价

①优点:可以使农民勉强自给自足,生活比较稳定,也有较高的生产积极性。

②弊端

a.狭小的生产规模和简单的性别分工,使它很难扩大再生产。

b.阻碍了社会分工和交换经济的发展。到近代以后,已成为阻碍生产发展的因素之一。

c.自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,统治者过度的剥削和压榨,自耕农很容易破产。

[误区警示] “自给自足”中的“足”≠“富足”

“自给自足”中的“足”并非富足,而是指只能满足自家生活需要和缴纳赋税,但是很

少进行商品交换。事实上,封建制度下的农民生活非常艰苦。

[深度点拨] 从生产力和生产关系角度看中国古代农业

从生产力发展的角度看,借用牛耕和不断改良的生产工具、生产技术,使精耕细作的农

业生产方式日益完善,是中国古代农业经济的特点之一。

从生产方式的角度看,以家庭为单位,农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济,

是中国封建社会农业生产的基本模式。这种“男耕女织”式的小农经济是我国古代农业经济

的又一特点。

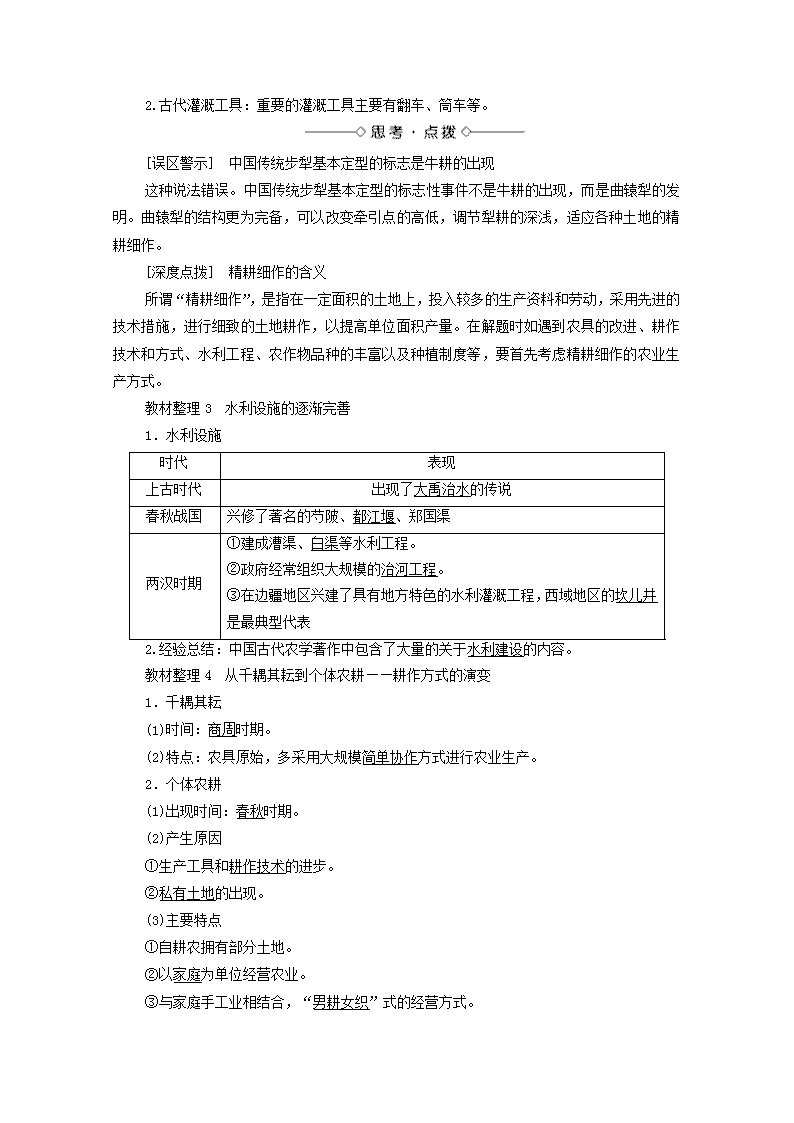

知识网络 史论要旨

1.以种植业为主,家畜饲养业为辅是

中国古代农业经济的特点之一。

2.从刀耕火种到铁犁牛耕,反映了我

国古代农业从原始向精耕细作发展

的过程。

3.中国水利设施逐渐完善,水利建设

的经验和成就日益丰富。

4.以家庭为生产单位,男耕女织的小

农经济是中国古代农业的基本特征

之一。

探究点一 中国古代农业耕作方式的演变

史 料 解 读

史料一 荆、扬南有桂林之饶,内有江、湖之利,左陵阳

之金,右蜀、汉之材,伐木而树谷,燔莱而播粟,火耕而

水耨,地广而饶财。

——《盐铁论·通有》

抓住关键词“火耕而水

耨”,由此判断其耕作

方式。

史料二 今使乌获、籍蕃(大力士)从后牵牛尾,尾绝而不

从者,逆也;若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子,牵而周

四海者,顺也。

——《淮南子·主术训》

根据“牵牛尾”到“贯

其鼻”及“牵”等进行

判断。

史料三 《吕氏春秋》:“凡农之道,厚(候)之为宝。”

《农书·粪田之宜》:“用粪犹用药也。”

《吕氏春秋·上农》:“时至而作,竭时而止。”

《齐民要术》:“麦黄种麻,麻黄种麦。”

抓住关键词“候”“用

粪”“时”“麦黄种

麻,麻黄种麦”等概括。

【史料应用】

(1)史料一反映了江南地区的主要耕作方式是什么?为什么采取这种方式?

【提示】 耕作方式:刀耕火种。原因:地广人稀,生产力水平低下。

(2)史料二反映的耕作方式是什么?这一耕作方式对我国农业有什么影响?

【提示】 耕作方式:铁犁牛耕。影响:铁犁牛耕使精耕细作的农业生产模式日益成熟。

(3)史料三体现了我国精耕细作的农业具体表现在哪些方面?

【提示】 根据农时,适时耕作;沤制肥料;麦麻轮作。

【史论拓展】 传统精耕细作农业发展的主要表现

(1)农具不断改进。春秋战国出现铁犁,隋唐时期曲辕犁已相当完善。

(2)耕作技术不断提高。从垄作法到代田法再到耕耙耱技术,一直处于世界领先地位。

(3)耕作制度日趋合理有效。从一年一熟制到一年三熟制,极大地提高了土地利用率。

(4)加强田间管理。注意改良土壤,进行适时耕种。

(5)进一步挖掘地力,提高复种指数以增加产量。

(6)重视农业灌溉。各种灌溉工具和水利工程层出不穷。

探究点二 中国古代小农经济的特征

史 料 解 读

史料一 “二月卖新丝,五月粜新谷。医得眼前疮,

剜却心头肉。”

——[唐]聂夷中《咏田家》

根据句号把史料分为两层;

抓住关键词“卖新丝”“粜

新谷”等。

史料二 故神农之法曰:“丈夫丁壮而不耕,天下

有受其饥者;妇人当年而不织,天下有受其寒者。”

故身自耕,妻亲织,以为天下先。

——《淮南子》

根据史料假设意思“男不耕

则……”“女不织则……”

进行理解。

史料三 你耕田来我织布,我挑水来你浇园。

从今再不受那奴役苦,夫妻双双把家还。

寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

你我好比鸳鸯鸟,比翼双飞在人间。

——黄梅戏《天仙配》插曲

从插曲中男女对唱内容对比

理解“男耕女织”。

【史料应用】

(1)史料一中可以读出的信息有哪些?

【提示】 农民生活艰辛;农副产品进入流通领域;农业和手工业紧密结合。

(2)史料二强调了什么问题?

【提示】 强调了男耕女织的重要性。

(3)史料三董永和七仙女所向往的生活是什么样的?这段戏词反映了我国古代小农经济

的什么特点?

【提示】 向往男耕女织的生活。特点:以家庭为单位,男耕女织,精耕细作。

【史论拓展】 小农经济的特点和评价

1.特点

(1)以家庭为生产、生活的基本单位,占有少量的生产资料,男耕女织,精耕细作。

(2)农业和家庭手工业相结合,自给自足的自然经济。

(3)是中国封建社会农业生产的基本模式。

2.评价

(1)积极影响

①在封建社会前期,促进了社会生产力的发展。

②自耕农是国家赋税徭役的主要承担者,有利于国家财政收入的稳定。

(2)消极影响

①狭隘性:男耕女织、自给自足,与外界联系较少,阻碍了商品经济的发展。

②落后性:生产规模小,技术落后,简单的性别分工,很难扩大再生产。

③脆弱性:抵御天灾人祸的能力较差。

(2016·烟台高一检测)《论衡》中记载“深耕细锄,厚加粪壤,勉致人工,以助地力”,

“地力盛者,草木畅茂,一亩之收,当中田五亩之分”。这体现出我国古代农业生产中( )

A.“重农”的思想

B.“靠天吃饭”的观念

C.“不误农时”的思想

D.“精耕细作”的特点

【解题模板】

抓关键 抓住材料关键信息“深耕细锄,厚加粪壤”进行分析

排易误

材料涉及农业耕作方式的问题,并未体现“重农”思想、“靠天吃

饭”观念、“不误农时”思想,故排除 A、B、C 三项

验结论

根据材料“深耕细锄,厚加粪壤”和“一亩之收,当中田五亩之分”

可得出中国古代农业精耕细作的特点,故 D 项正确

【答案】 D

1.史书记载:“至于神农,人民众多,禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利,制耒

耜,教民农作。”上述材料反映的史实是( ) 【导学号:72040000】

A.采集经济的出现

B.畜牧经济的出现

C.渔猎经济的出现

D.种植经济的出现

【解析】 根据材料中信息“神农……制耒耜,教民农作”分析可知 D 项符合题意。

【答案】 D

2.(2016·北京西城区高一检测)春秋战国以来,中国传统农业逐渐形成的主要耕作方式

是( )

A.刀耕火种 B.石器锄耕

C.铁犁牛耕 D.耒耕耜耕

【解析】 原始社会使用刀耕火种,故 A项错误;新石器时代主要使用石器和骨制农具,

其耕作方式是石器锄耕,故 B 项错误;春秋战国以来,中国传统农业逐渐形成铁犁牛耕的耕

作方式,故 C 项正确;耒耜是夏商周时期的主要耕作工具,故 D 项错误。

【答案】 C

3.(2015·浙江学业水平测试)唐朝出现了结构更为完备,可根据实际需要,改变牵引点

高低,控制耕土深浅的农业生产工具。它是( )

A.耦犁 B.曲柄锄

C.曲辕犁 D.翻车

【解析】 能控制耕土深浅的是曲辕犁,故选 C 项。

【答案】 C

4.(2016·浙江高考)在古代史家的笔下,大江之南的乡村社会,“家给人足,居则有室,

佃则有田,薪则有山,艺则有圃……婚媾依时,闾阎安堵,妇人纺织,男人桑蓬,臧获服劳,

比邻敦睦。”该材料反映的农业经济状况是( )

A.土地过度集中

B.有田者无力可耕

C.小农户个体经营

D.地权与劳动者契合

【解析】 本题的题眼是“家给人足”“妇人纺织,男人桑蓬”,体现了古代小农经济

男耕女织、自给自足的特点,故选 C 项。从材料中看不出土地兼并与集中,排除 A、B两项。

从材料中看不出土地所有权问题,排除 D 项。

【答案】 C

5.阅读下列材料,回答问题。

材料一 农夫蚤出暮入,耕稼树艺,多聚叔粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,

多治麻丝葛绪, 布 ,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

材料二 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑

热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养

孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半

贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——[西汉]晁错《论贵粟疏》

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产方式?这种生产方式最早出现在什么时候?

出现的原因是什么?

(2)从材料一、二可以看出,这种生产方式有何特点?

(3)根据材料二归纳这种生产方式下生产者的处境。

【解析】 本题考查我国古代小农经济发展的相关知识。第(1)问,考查小农经济产生的

时间、出现的原因,结合所学知识不难回答。关键是要正确解读材料,分析出材料反映的是

小农经济。第(2)、(3)问,要正确解读材料,从材料中逐问获取有效信息即可。

【答案】 (1)生产方式:小农经济。时间:春秋时期。原因:生产工具和耕作技术的进

步,土地私有制的出现。

(2)以家庭为单位;与家庭手工业相结合;男耕女织、自给自足。

(3)农业生产者向专制王朝缴纳赋税、承担沉重的徭役;小农经济非常脆弱,农耕者常因

水旱灾害或急征暴敛而破产。

学业分层测评(一)

(建议用时:45 分钟)

[学业达标]

1.(2015·北京学业水平测试)下图所示农作物原产地在中国的是

( ) 【导学号:72040002】

A.①② B.②③

C.①④ D.②④

【解析】 我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一。

【答案】 D

2.《说文解字》关于家的解释:“从宀,豭(jiā)省声。周伯温曰:豕居之圈曰家,故从

宀从豕。”材料反映出我国古代农耕文明的特点是( )

A.种植业为主,家畜饲养业为辅

B.以家庭为单位,“男耕女织”

C.精耕细作的农业生产模式

D.以农业为主,畜牧业为辅

【解析】 宀本意为房屋,豕指猪,豕居之圈曰家,说明重视家畜饲养业。

【答案】 A

3.(2016·安庆高一检测)古书记载,有先贤“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农耕”,

材料中提到的“耒耜”被发明时,所用的材质主要是( )

【导学号:72040003】

A.青铜 B.骨头

C.铁 D.钢

【解析】 在刀耕火种时代之后,农业生产进入耜耕阶段,所用材质有木、骨、石,故

B项正确。青铜农具出现于商周时期,由于青铜比较珍贵,很少在农业生产中使用;春秋战国

时期开始使用铁农具,钢的出现要晚于铁,故排除 A、C、D 三项。

【答案】 B

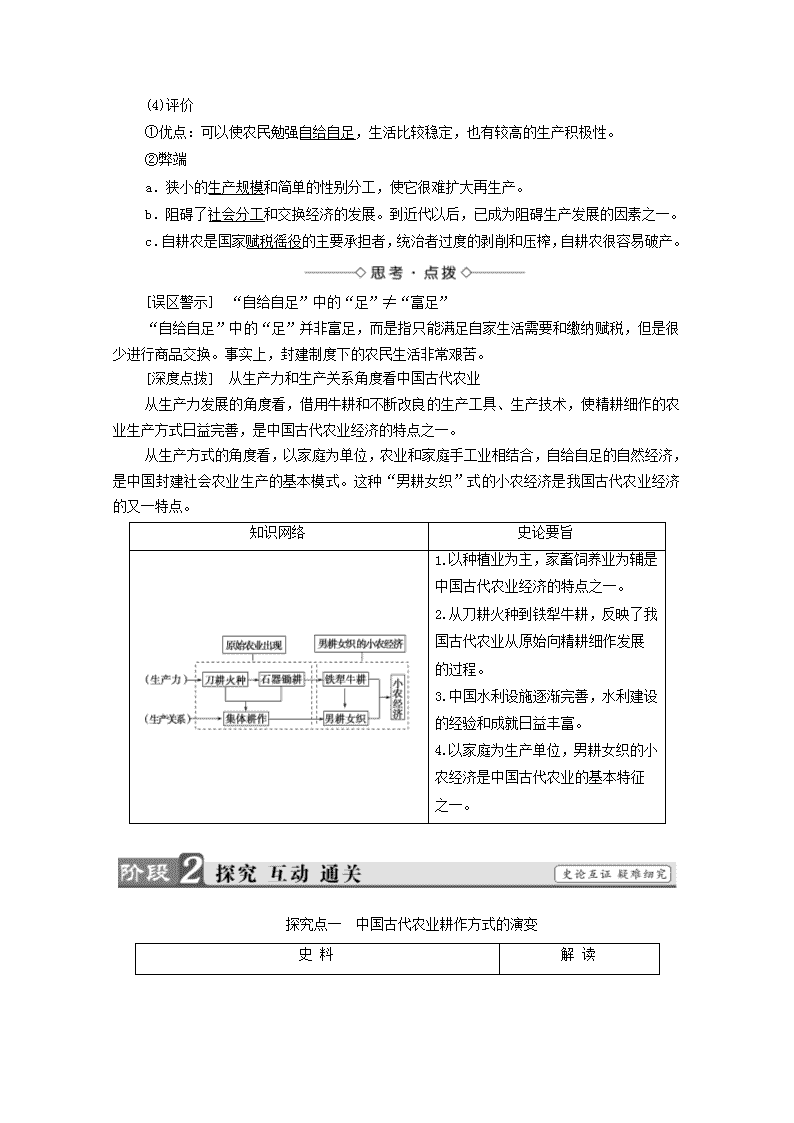

4.(2015·浙江学业水平测试)右图是在陕西米脂出土的东汉

画像石拓片,从中我们可以得知当时( )

A.米脂率先采用铁犁牛耕

B.中国已有耦犁耕作技术

C.牛耕技术已经普及全国

D.陕西农业产量领先全国

【解析】 由图片可以判断,此时出现了使用耦犁的牛耕方法,故选 B 项。A、C、D 三

项无法从题干中得出,排除。

【答案】 B

5.(2016·北京西城区高一检测)“进之则箭下,入土也深;退之则箭上,入土也浅。”

此工具名称是( )

A.耧车 B.翻车

C.筒车 D.曲辕犁

【解析】 材料反映了此工具非常灵活,可以自由调节犁耕的深浅,符合曲辕犁的特征,

故选 D 项。耧车是播种工具,翻车、筒车是灌溉工具,均与材料无关。

【答案】 D

6.(2015·四川学业水平测试)“凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,

有余则用溉浸,百姓飨其利。”与文中的“此渠”相关的人物是

( )

A.大禹 B.李冰

C.郑国 D.王景

【解析】 由材料中“成都”判断“此渠”是都江堰,是李冰主持修建的。

【答案】 B

[能力提升]

7.(2015·全国卷Ⅰ)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:“一个农夫

耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。”战国时期农业收益的

增加( ) 【导学号:72040004】

A.促进了个体小农经济的形成

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用

D.阻碍了大土地所有制的成长

【解析】 解答本题的关键是结合战国时期的相关史实分析问题。战国时期的农民,拥

有一定的土地,生产主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税。在有限的土地上,农

民会努力改进耕作技术,以提高土地利用率,增加农作物的产量。农业收益的增加,会进一

步刺激农民的生产积极性,从而促进以家庭为单位的个体小农经济的形成,故 A 项正确。畜

力与铁制农具的使用是农业收益增加的原因之一,故排除 C 项。农业的发展为手工业和商业

的发展提供了条件,B项说法错误,排除。战国时期,封建土地私有制确立,大土地所有者通

过多种形式尤其是土地兼并,来不断扩大地产,故排除 D 项。

【答案】 A

8.(2016·长春高一检测)《汉书·食货志》在谈到先秦时代的农业生产时说:“种谷必

杂五种,以备灾害”“还庐树桑,菜如有畦,瓜瓠果菔殖於疆易,鸡豚狗彘毋失其时”。它

所体现的基本经济特征是( )

A.精耕细作 B.自给自足

C.农林牧业相互补充 D.农业生产结构完备

【解析】 自给自足是自然经济的基本特征,故选 B 项。A 项是指中国古代农业的耕作

方式,而 C、D两项在自然经济的特征中无法体现。

【答案】 B

9.中国是世界上农业发源地之一,在长期的生产实践中,先民创造了辉煌的农业文明。

某博物馆拟举行 “中国古代农业文明”主题展览,邀请中学生参加展览的筹备。【导学号:

72040005】

展览一 灿烂辉煌的农业成就

(1)该展厅设置了农具的逐步改进和水利设施的完备两个版块。请你选取中国古代农业代

表性的成就充实展览内容。

展览二 男耕女织的经营方式

(2)该展区展览了反映古代劳动人民生活状况的耕织图,如果你是解说员,请对这种“男

耕女织”式小农经济作简要评价。

展览三

历史悠久的中国农业,形成了独特而优良的生产模式。它特别重视在单位面积土地上进

行最大限度的投入。讲究轮作、复种、加强管理;非常注意水利的兴修和技术的改进,以期

提高单位面积的产量。

(3)请你根据以上材料,为展览三拟定一个恰当的标题。

(4)当今中国农村人口膨胀,农民生活条件急需提高,如何处理好“三农”问题是中国社

会走向和谐健康发展的重要课题。回顾中国古代农业的发展历程,结合本次展览的内容,谈

谈你的看法和建议。

【解析】 第(1)问,可结合我国农业成就中的改进农具和兴修水利方面的史实作答。第

(2)问,主要从进步性和局限性两个方面对小农经济予以评价。第(3)问,要准确解读材料有

效信息,得出“精耕细作”这一主要特征。第(4)问,要综合材料内容并结合中国古代农业的

特征提出合理化的建议。

【答案】 (1)农具改进:曲辕犁和筒车的创制等。水利完备:春秋时期的芍陂,战国时

期的都江堰、郑国渠,西汉的漕渠、白渠等(或者答符合史实、具有代表性的其他例子)。

(2)小农经济可以使农民勉强自给自足,生活比较稳

定,也有较高的生产积极性。但它妨碍了社会分工和交换经济的发展,到近代以后成为

阻碍生产发展的因素之一。

(3)精耕细作的生产模式(或答符合要求的其他标题)。

(4)继承精耕细作的优良传统;完善水利设施;增加农业的科技含量等(或答符合要求的

其他内容)。

相关文档

- 2020_2021学年高中历史第1单元中国2021-08-252页

- 2019-2020学年高中历史部编版(2019)2021-08-2510页

- 2020版同步人教版高中历史必修3培2021-08-254页

- 2020高中历史 专题7 近代西方民主2021-08-247页

- 高中历史第7章俄国农奴制度改革第12021-08-248页

- 高中历史学业水平考试模拟试题2021-08-2410页

- 2020学年高中历史 第四单元 亚洲觉2021-08-2410页

- 2020_2021学年高中历史第3单元古代2021-08-243页

- 2019-2020学年新培优同步人教版高2021-08-245页

- 2020高中历史 专题6 古代希腊罗马2021-08-241页