- 177.50 KB

- 2021-08-25 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

阶段检测二(三、四单元)

(时间:60 分钟 满分:100 分)

一、选择题(本大题共 15 小题,每小题 4 分,共 60 分。在每小题给出的四个选项中,

只有一项是最符合题目要求的)

1.有学者认为,鸦片战争不但打开了中国的国门,而且打开了中国妇女走出中世纪的大门。你认

为“打开了中国妇女走出中世纪的大门”的武器是( )

A.坚船利炮 B.洋纱洋布

C.自由平等的观念 D.欧洲风俗习惯

解析:鸦片战争之后,外国商品逐渐输入中国,首先受到冲击的是中国的棉纺织业,家庭手工业逐

渐破产,妇女从男耕女织的生产模式中解放出来。故选 B 项。

答案:B

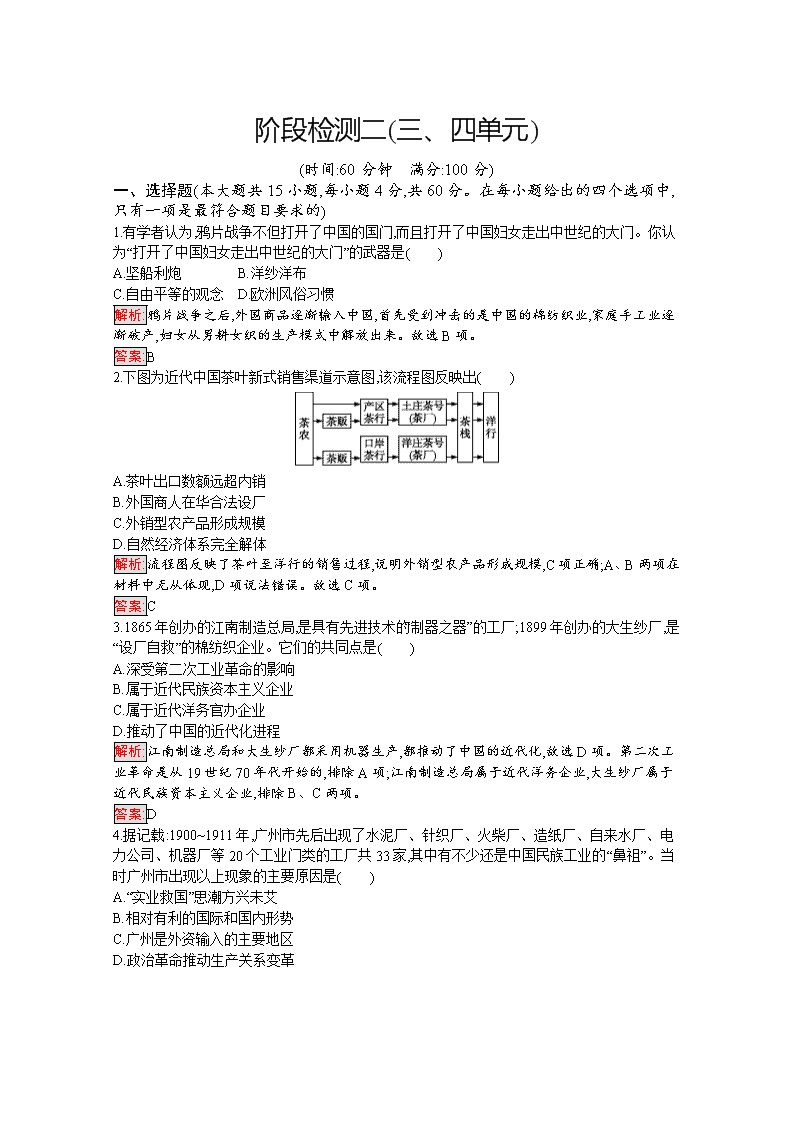

2.下图为近代中国茶叶新式销售渠道示意图,该流程图反映出( )

A.茶叶出口数额远超内销

B.外国商人在华合法设厂

C.外销型农产品形成规模

D.自然经济体系完全解体

解析:流程图反映了茶叶至洋行的销售过程,说明外销型农产品形成规模,C 项正确;A、B 两项在

材料中无从体现,D 项说法错误。故选 C 项。

答案:C

3.1865 年创办的江南制造总局,是具有先进技术的“制器之器”的工厂;1899 年创办的大生纱厂,

是“设厂自救”的棉纺织企业。它们的共同点是( )

A.深受第二次工业革命的影响

B.属于近代民族资本主义企业

C.属于近代洋务官办企业

D.推动了中国的近代化进程

解析:江南制造总局和大生纱厂都采用机器生产,都推动了中国的近代化,故选 D 项。第二次工

业革命是从 19 世纪 70 年代开始的,排除 A 项;江南制造总局属于近代洋务企业,大生纱厂属于

近代民族资本主义企业,排除 B、C 两项。

答案:D

4.据记载:1900~1911 年,广州市先后出现了水泥厂、针织厂、火柴厂、造纸厂、自来水厂、电

力公司、机器厂等 20 个工业门类的工厂共 33 家,其中有不少还是中国民族工业的“鼻祖”。当

时广州市出现以上现象的主要原因是( )

A.“实业救国”思潮方兴未艾

B.相对有利的国际和国内形势

C.广州是外资输入的主要地区

D.政治革命推动生产关系变革

解析:注意题干中的时间是“1900~1911 年”,该段时间处于辛亥革命和第一次世界大战之前,因此

“相对有利的国际和国内形势”“政治革命”都不符合题意,排除 B、D 两项;C 项在材料中无从体

现,排除;在“实业救国”思潮的鼓舞下,更多人投资实业,故选 A 项。

答案:A

5.1914 年 2 月,(中华民国)“农工商部”向各省发出长篇通告,提出欧战正是“工商业发达之转机”,

因此公布《维持工厂办法大纲七条》,规定糖类、棉毛织物等数十种制造厂家,均在维持之列。

该材料说明( )

A.第一次世界大战期间民族资本主义发展迅速

B.糖类、棉毛织物等行业发展迅速

C.中华民国的建立提高了民族资产阶级的政治地位

D.民国政府鼓励发展实业

解析:题干反映了中华民国政府鼓励发展实业,D 项符合题意,A、B、C 三项在材料中无从体现,

均排除。

答案:D

6.据史书记载:天津进口货物中,美国货占到 70%,大量走私进口的美国货还不包括在内。天津市

场上出售的货物,美国货占到将近 60%,天津的民族工业因此纷纷破产。这种情况发生在( )

A.国民政府统治前期

B.抗日战争前期

C.抗日战争后期

D.抗日战争胜利后

解析:1946 年,南京国民政府与美国签订了《中美友好通商航海条约》,通过该条约,美国商品大

量输入中国市场,使民族工业陷入绝境,纷纷倒闭,故选 D 项。国民政府统治前期,民族工业处于

第三次发展高峰期,与题干信息“民族工业……纷纷破产”不符,排除 A 项;抗日战争期间,天津一

直被日军侵占,故与题干信息“美国货占到 70%”不符,排除 B、C 两项。

答案:D

7.“要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,要使广大贫困的农民能够迅速地增加生产而走

上丰衣足食的道路,要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他的工业原料……就必须提倡

‘组织起来’。”为此中共中央( )

A.开展土地改革运动

B.推行农业合作化运动

C.发起了“大跃进”运动

D.推广家庭承包责任制

解析:题干体现了农村生产关系由个体私有制向公有制的过渡,B 项符合题意。A、D 两项与题

干中的“组织起来”不符,排除。“大跃进”在农业上主要体现为盲目提高速度、追求高指标,C 项

错误。

答案:B

8.1956 年,在遭受严重水灾的情况下,农业总产值仍达到 582.9 亿元,比上年增长 4.9%。1957 年,

粮食产量达到 3 901 亿斤,比 5 年前增长 19%;棉花总产量达到 3 280 万担,比 5 年前增长 26%。

这两年中国农业增产的主要原因是( )

A.农业社会主义改造基本完成

B.贯彻落实了中共八大的路线

C.人民公社化运动掀起了高潮

D.实行了家庭承包责任制

解析:本题可采用排除法。B 项虽然发生于 1956 年,但中共八大确定的路线未能坚持下来,C 项

发生在 1958 年,D 项发生在 1978 年以后,均不符合题目时间限定,故 B、C、D 三项均排除。1956

年社会主义三大改造的基本完成,促进了工农业生产的发展。

答案:A

9.《回顾中国农村改革历程》中引用了农民说的一句话:“刚分到土地屁股还没坐热呢,又被收走

了……不仅把土改时分来的土地归公了,把我们自己原有的土地也充公了,牲畜和农具也都统

统归公了。”这段话反映了( )

A.农民不支持土地改革

B.人民公社化运动遇到了很大的阻力

C.社会主义改造过程中出现要求过急、工作过粗的现象

D.农民反对“大跃进”

解析:由材料信息,可知这一现象出现于土地改革后不久,土地所有权由私有变为公有。材料体现

的是国家对农业的社会主义改造过程中暴露出改造工作过粗、要求过急的情况。故选 C 项。

答案:C

10.20 世纪 50 年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为它是“中国加速

社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式”;后者则认为 20 世纪 20~30 年代的苏联曾有过类似

尝试,但“在经济上是不合理的”。“它”是指( )

A.土地改革 B.“一五”计划

C.社会主义三大改造 D.人民公社

解析:根据“20 世纪 20~30 年代的苏联……尝试”,但“在经济上是不合理的”,可以推断出这指的

是苏联的农业集体化运动,与之类似的做法即是人民公社化运动,D 项符合题意。

答案:D

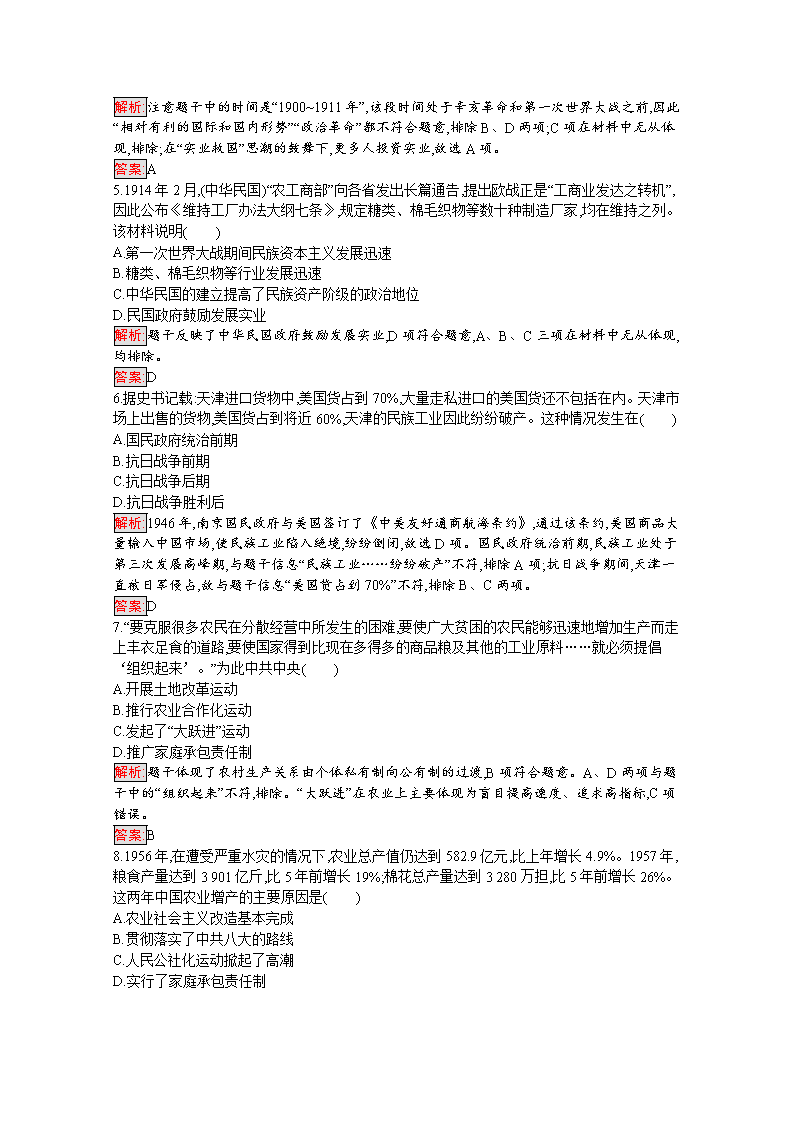

11.下图反映了 1957~1961 年我国农村经济的发展状况。从中可以获取的准确信息是( )

A.当时的农村经济趋向健康发展

B.纠“左”工作尚未在农村启动

C.国民经济的调整措施成效显著

D.农村经济还没有走出发展低谷

解析:图中的趋势属于下降或曲折表现,虽有调整但是状况仍旧低迷,故选 D 项。

答案:D

12.1982 年,我国全年社会生产总值为 9 894 亿元,比上年增长 9%;1983 年,我国全年社会生产总

值为 11 052 亿元,比上年增长 10%。其主要原因是( )

A.生产关系的调整初见成效

B.城市经济体制改革全面展开

C.对外开放格局的初步形成

D.社会主义市场经济体制建立

解析:注意题干信息“1982 年”“1983 年”,这一时期,中国改革开放刚刚起步,特别是国家进行了经

济体制改革后,调动了人民的积极性,推动了我国经济的发展,这是对生产关系进行调整的结果,

故选 A 项。B 项开始于 1984 年,C、D 两项发生在 20 世纪 90 年代以后,均晚于题干的时间限制。

答案:A

13.1991 年底到 1992 年,社会上兴起砸“三铁”的风潮。所谓“三铁”是指铁饭碗、铁工资、铁交

椅,一时引起了国有企业职工思想的动荡。这反映出( )

A.社会主义市场经济体制已成为奋斗目标

B.国有企业改革在摸索中逐步走向市场

C.开始进行经济体制改革

D.民众完全接纳市场经济理念

解析:砸“三铁”说明国有企业正在探索企业用人、工资与职责制度改革,它突破了传统的计划经

济体制,逐步面向市场,B 项正确。

答案:B

14.1986 年 1 月 6 日出版的《时代》周刊说:“这一次邓小平再次当选为年度风云人物,是因为他

对中国持续不断的改革比 1985 年发生的其他所有事件都更有可能改变历史的进程。”其中“持

续不断的改革”指的是( )

A.设立深圳等五个经济特区

B.发表了“南方谈话”

C.推动城市经济体制的改革

D.开发和开放浦东

解析:设立深圳等五个经济特区的时间为 1980~1988 年,故排除 A 项;“南方谈话”发表的时间为

1992 年,故排除 B 项;城市经济体制改革的全面展开在 1984 年以后,并一直持续至今,符合题干的

时间信息;开发和开放浦东是在 20 世纪 90 年代,故排除 D 项。

答案:C

15.1993 年,中共八届人大一次会议决定将“对外经济贸易部”更名为“对外贸易经济合作

部”;2003 年第十届人大一次会议决定,把国家经济贸易委员会内负责贸易的部门和外经贸部合

并成“商务部”。与此变化直接相关的言论是( )

A.“我们必须尽可能地首先同社会主义国家和人民民主国家做生意,同时也要同资本主义国家

做生意”

B.“关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界”

C.“必须勇于和善于参与经济全球化的竞争,充分利用好国外国内两种资源、两个市场”

D.“让经济全球化和经济发展成功惠及所有国家和地区,惠及所有人群,在可持续发展中实现社

会经济协调发展”

解析:“国家……负责贸易的部门和外经贸部”的合并说明要利用好国外国内两种资源、两个市

场。A、B、D 三项均与题干无关,故选 C 项。

答案:C

二、非选择题(本大题共 3 小题,第 16 题 13 分,第 17 题 10 分,第 18 题 17 分,共 40

分)

16.阅读材料,完成下列要求。

轮船招商局是在洋务运动中诞生的第一个官督商办企业,其发展反映了近代中国经济及思想领

域的变化,浓缩了洋务企业的基本特点。

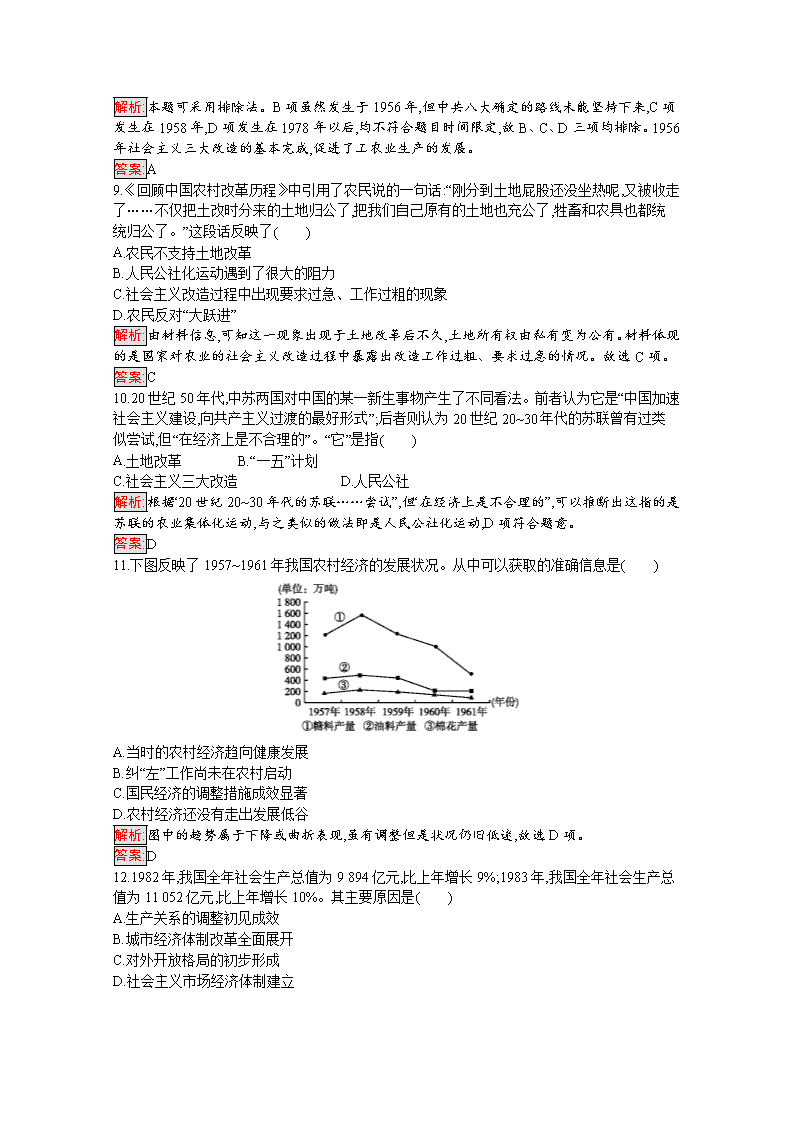

轮船招商局历年船值统计(1873~1893 年)(单位:两)

年份 轮船 小轮船 趸船 驳船 合计

1873~1874 476 141 — 12 078 1 084 489 303

1875~1876 1 342 953 12 738 40 014 4 121 1 399 826

1876~1877 2 782 391 49 903 197 960 — 3 030 254

1886 2 300 000 6 000 115 000 3 000 2 424 000

1890 1 964 000 6 500 80 000 1 500 2 052 000

1893 1 640 000 8 000 50 000 2 000 1 700 000

——据严中平《中国近代经济史》

根据材料,任意提取有关近代中国社会变化或洋务企业发展特点的信息,并依据所学知识加以

分析说明。(说明:任意提取两点信息即可。要求:观点明确、史论结合、史实准确)(13 分)

参考答案:示例一

信息:经济近代化起步并不断发展。

说明:在西方工业文明冲击下洋务派创办民用企业;中国民族资本主义兴起。

信息:学习西方技术并逐步付诸实践。

说明:在内忧外患的背景下,洋务派以“中体西用”为指导思想进行了洋务运动,引进了西方

先进的科学技术(若答出洋务运动的具体内容,如创办近代工业和新式学堂等亦可)。

示例二

信息:洋务派创办的民用企业一度发展迅速,但又迅速萎缩。

说明:迅速发展得益于西方工业文明的刺激、政府的支持。迅速萎缩的原因是外资企业的

排挤、封建因素的制约。

17.20 世纪 30 年代是中国经济发展的一个特殊时期。阅读材料,完成下列要求。

材料一 从鸦片战争以来,制约中国经济发展的一大桎梏便是帝国主义国家通过不平等条约体

系强加于中国的协定关税……1929 年以后,国民政府比较成功地通过与列强各国的交涉,实现

了关税自主。在 1927 年以前,外国货物在中国的实际进口率只有 4%,1931 年则提高了 10%,1933

年提高了 20%,1934 年更是达到了 25%。

抗日战争全面爆发前的 1936 年,成为民国史上各项经济指标最好的一年。以事关国民经济

发展的基础工业而言,由于有了较为长期的发展规划,并设置了像资源委员会这样的综合经济

管理部门,发展最为迅速。具体表现在:

时间 电力工业 煤炭工业 生铁 钢

1920 年 772 百万千瓦 14.2 百万公吨 436 815 吨 30 000 吨

1936 年 1 724 百万千瓦 26.2 百万公吨 958 683 吨 556 347 吨

增长率 9.4% 7% 9% 40%

——摘编自步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》

材料二 20 世纪 30 年代,国民政府开始推行苏式计划经济体制……还通过独资和与中央及地

方单位及私人合办等方式,大力兴办厂矿。这与苏俄以及斯大林时期的通行做法是一样的。这

些合资公营企业多采用股东董事会制度……而雇佣制、按时计工制的现代企业制度性质比较

明显。

——骆晓会《国民政府移植苏联经济模式的试验》

材料三 众所周知,中国自 19 世纪 60 年代以来所日渐发展起来的新式工业,主要集中在东北地

区和沿海各省。……在沿海地区,仅江苏、浙江、安徽等省份就集中了全国新式工厂的 70%,1937

年以后,这些地方均遭到了侵华日军的野蛮掠夺和破坏,使中国蒙受了巨大的经济损失。

——步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》

(1)根据材料一,分析南京国民政府统治前期中国经济发展的特点及原因。材料中运用数字对历

史进行定量分析的研究方法有何优势?(4 分)

(2)根据材料二,结合 20 世纪 30 年代国内外形势,分析南京国民政府推行苏式计划经济体制的原

因及其利弊。(4 分)

(3)根据材料三,指出日本侵华对中国近代工业的影响。综合上述材料,谈谈你对近代中国经济发

展与民族独立关系的认识。(2 分)

参考答案:(1)特点:基础工业发展较为迅速(或重工业发展较为迅速)。原因:实现了关税自主;制

定了较为长期的发展规划;设置综合经济管理部门。优势:使历史研究更加科学、严谨,更具说服

力。

(2)原因:抵御外来侵略的需要;世界性经济危机下,苏联计划经济体制取得巨大成功的影响。

利弊:为抗战胜利准备了物质基础,引进了现代企业制度;压制了民族资本主义的发展,企业缺乏

市场调节的活力和制度约束。

(3)影响:日军的野蛮掠夺和战争破坏打断了中国近代工业发展进程。认识:民族独立是中国

近代经济发展的前提条件。

18.固定资产的投资是拉动经济增长的重要因素。新中国成立以来的各个时期,由于国内经济环

境的不同,国家对国有企业固定资产投资的政策也不同,因而造成投资主体、资金来源、投资产

生的作用也都体现出不同的阶段性特征。阅读材料,完成下列要求。

材料

新中国不同时期国有经济固定

资产投资资金来源的比重(单位:%)

时期 国家投资 企业贷款 利用外资 自筹及其他投资(集资、债券、股票、证券等)

1953~1957 年 88.9 11.1

1958~1962 年 73.2 26.8

1963~1965 年 85 0.7 14.3

1966~1970 年 76.4 1.1 22.5

1976~1980 年 57.5 4.5 3.5 34.5

1981~1985 年 31.5 17.5 6.0 45.0

1986~1990 年 16.2 23.2 8.6 52.0

1991~1995 年 5.9 25.9 7.3 60.9

1996~2000 年 7.7 24.1 4.4 63.8

——据国家统计局《中国固定资产投资统计数典

(1950~2000)》

(1)阅读上表,指出 20 世纪 50~60 年代初期国有企业固定资产投资的特点。结合所学知识,分析

这对当时国家经济建设的影响。(7 分)

(2)根据图表,指出 20 世纪 80 年代以来国有经济固定资产投资的新变化。结合所学知识,分析发

生这些新变化的原因。(6 分)

(3)这些投资新变化反映出改革开放以来我国在经济体制或机制上发生了哪些根本性转变?(4

分)

参考答案:(1)特点:投资主体较为单一(或主要依靠国家投资);资金来源方式较为单一(或以国有

资金为主)。(若答:国家投资比重很大,是投资的主体;外资利用、自筹和其他投资比重为零,可扣

1~2 分)影响:①积极影响,体现出社会主义的公平性,能够集中有限的资金,大力开展经济建设,保

证了一批大型重工业企业的建成投产,为社会主义工业化奠定了初步基础;有利于巩固国防。②

消极影响,加重了国家财政负担,造成国家工业建设资金长期不足,影响到国家对农业的投入和

人民生活的改善;造成企业缺乏投资积极性。

(2)新变化:投资主体多元化;资金来源多样化;国家投资比重逐年下降,非国家投资比重迅速

上升,并成为投资主体。原因:城市经济体制改革的全面推行,使国有企业有了竞争机制,增强了

活力;邓小平提出建设中国特色的社会主义理论的指引;国家鼓励非公有制主体和民间资本投

资国有企业;新型投资、融资方式的引入。(答出三点即可)

(3)转变:由计划经济体制向社会主义市场经济体制转变;由政府主导投资(政府宏观调控为

主)向由市场主导投资转变;由关门建设向对外开放转变。

相关文档

- 【历史】陕西省咸阳市2020届高三高2021-08-257页

- 2020_2021学年高中历史第七单元现2021-08-2512页

- 2019-2020学年历史高中人教版必修32021-08-254页

- 2019-2020学年人教版历史必修二练2021-08-254页

- 山东省济南市章丘区第四中学2019-22021-08-2512页

- 山东省青岛市2020届高三5月统一质2021-08-2515页

- 2018-2019学年新疆生产建设兵团第2021-08-2514页

- 2020_2021学年高中历史综合评估跟2021-08-2511页

- 【历史】河北省唐山市第一中学20202021-08-2514页

- 2018-2019学年江苏省东台市创新学2021-08-2531页