- 2.59 MB

- 2021-09-30 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

生物与环境

(选择性必修

2

)

第九单元

第

30

讲 生态系统的物质循环、

信息传递及其稳定性

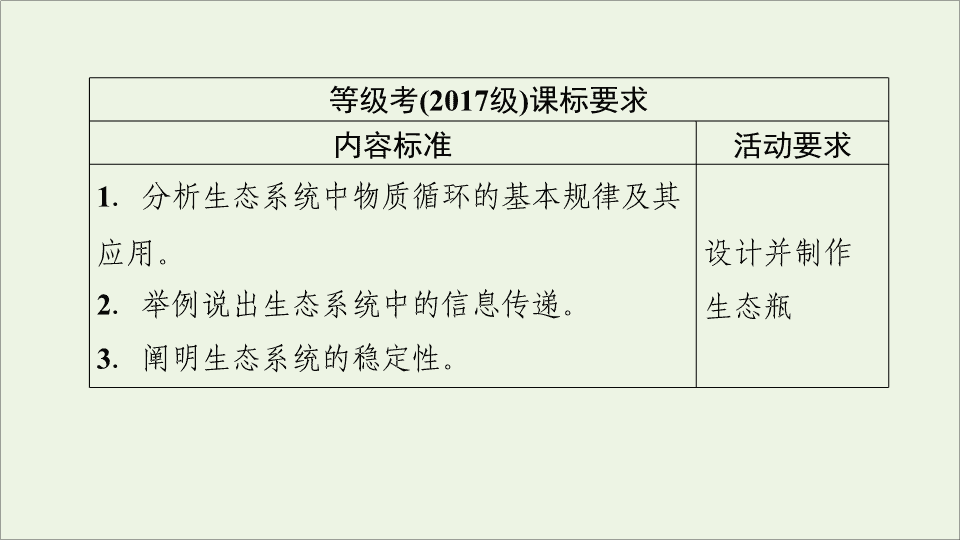

等级考

(2017

级

)

课标要求

内容标准

活动要求

1

.分析生态系统中物质循环的基本规律及其应用。

2

.举例说出生态系统中的信息传递。

3

.阐明生态系统的稳定性。

设计并制作生态瓶

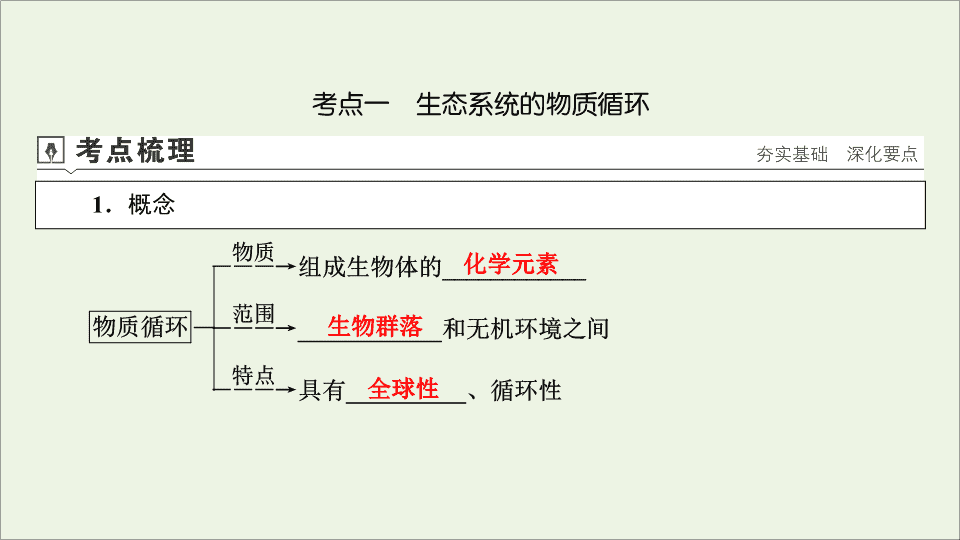

1

.

概念

考点一 生态系统的物质循环

化学元素

生物群落

全球性

2

.

碳循环

(1)

碳循环及存在形式

①在生物群落和无机环境间:主要以

________

形式循环。

②在生物群落内部:以

______________

形式传递。

③在无机环境中:主要以

________________

形式存在。

(2)

碳进入生物群落的途径:生产者的

____________

和化能合成作用。

(3)

碳返回无机环境的途径

①

____________________________

。

②

____________________(

实质是呼吸作用

)

。

③

__________________

。

CO

2

含碳有机物

CO

2

和碳酸盐

光合作用

生产者、消费者的呼吸作用

分解者的分解作用

化石燃料的燃烧

3

.

碳循环的破坏

——

温室效应

(1)

形成原因:大量化石燃料的燃烧,导致大气中的

________

含量迅速增加,打破了生物圈中碳循环的平衡。

(2)

影响:使

____________

,加快极地和高山冰川的融化,导致海平面上升,进而对人类和其他许多生物的生存构成威胁。

CO

2

气温升高

[

归纳整合

]

1

.

物质循环与能量流动的区别

2

.

物质循环与能量流动的联系

(1)

生物群落中的物质和能量最终来自无机环境。

(2)

连接生物群落和无机环境的两大成分是生产者和分解者;图示中未标出某些生产者还可以利用化学能进行化能合成作用。

(3)

二者均开始于生产者,通过光合作用合成有机物、固定太阳能,然后沿共同的渠道

——

食物链

(

网

)

一起进行。

(4)

能量的固定、储存、转移和释放离不开物质的合成与分解等过程。

(5)

物质作为能量的载体,使能量沿着食物链

(

网

)

流动。

(6)

能量作为动力,使物质在生物群落和无机环境之间不断地循环往返。

(7)

总体上来说,二者之间是相互依存、不可分割,并且同时进行的关系。

3

.

辨析碳循环过程中生态系统的各成分

(1)

图中双向箭头代表生产者、大气中的

CO

2

库,其中其他所有成分都指向的为大气中的

CO

2

库,即

C

为大气中的

CO

2

库,

A

是生产者。

(2)

除了

C

之外,有最多被指向箭头的为分解者,即

B

为分解者。

(3)

三个图的模式其实一致,复杂的地方在于消费者的划分,图甲中消费者只有

D

,图乙中消费者有

D

、

E

,图丙中消费者有

D

、

E

、

F

。

(4)

图甲蕴含的食物链为

A→D

,图乙蕴含的食物链为

A→D→E

,图丙蕴含的食物链为

A→D→E→F

。

[

思维探究

]

如图为碳元素在生态系统中循环的模式图,图中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,箭头表示生理过程。请据图分析:

(1)

甲、乙、丙、丁分别代表生态系统的什么成分?并简述判断的理由。

提示:

甲和丁之间有双向箭头,且其他几种成分都有箭头指向丁,所以丁为大气中的

CO

2

库,甲为生产者;甲和乙都有箭头指向丙,所以丙为分解者,则乙为消费者。

(2)

碳在甲、乙、丙之间的流动形式是什么?在甲

(

或乙或丙

)

与丁之间的流动形式又是什么?

提示:

在甲、乙、丙之间的流动形式是含碳有机物,在甲

(

或乙或丙

)

与丁之间的流动形式是

CO

2

。

(3)

图中的字母分别表示什么过程?

提示:

b

代表光合作用或化能合成作用,

d

和

c

代表细胞呼吸,

f

代表微生物的分解作用,

a

代表捕食,

e

和

g

代表动植物的遗体、排遗物等提供给分解者。

[

教材深挖

]

1

.教材必修

3P

100

“

思考与讨论

1

”

:碳在自然界以什么形式存在?

提示:

单质与化合物;有机物与无机物。

2

.教材必修

3P

101

“

侧栏思考题

”

:大力植树造林,一定能控制温室效应吗?

提示:

大力植树造林后,这些植物能大量吸收已有的二氧化碳,因而能起一定的缓解作用。但更应该控制源头

——

温室气体的排放。

命题点一 碳循环的过程图解分析

1

.

(2019

·

四川乐山一模

)

下列关于生态系统中物质循环的叙述,错误的是

(

)

A

.低碳生活方式有助于维持生物圈中碳循环的平衡

B

.物质循环是在生产者、消费者、分解者之间进行的

C

.煤和石油通过燃烧和微生物的分解作用产生

CO

2

,促进碳循环

D

.生物圈不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能

B

解析:

低碳生活方式可以减少

CO

2

的排放,有助于维持生物圈中碳循环的平衡,

A

正确;物质循环是在生物圈的范围内,由生产者、消费者和分解者构成的生物群落与无机环境之间进行的,

B

错误;煤和石油通过燃烧和微生物的分解作用产生

CO

2

,可为生产者的光合作用提供原料,进而促进碳循环,

C

正确;生物圈在物质上是一个自给自足的生态系统,不需要从外界获得任何物质补给,就能长期维持其正常功能,

D

正确。

2

.

(2019

·

安徽宣城调研

)

如图为生物圈循环过程示意图,甲~丁表示生态系统的成分,①~⑦表示过程。下列叙述正确的是

(

)

A

.①、⑤、⑥表示呼吸作用

B

.①和②的速率基本相等

C

.甲→丙→丁构成捕食食物链

D

.③、④、⑦过程中碳以有机物的形式传递

解析:

①

是碳元素进入生物群落的光合作用或化能合成作用,

⑤

、

⑥

表示呼吸作用,

A

项错误;若碳循环能保持平衡,则

①

和

②⑤⑥

的速率基本相等,

B

项错误;丁是分解者,不能和其他生物构成捕食食物链,

C

项错误;

③

、

④

、

⑦

是群落内部的碳的流动,以有机物的形式传递,

D

项正确。

D

明辨物质循环的三个易误点

(1)

生态系统的物质循环中所说的

“

生态系统

”

并不是一般的生态系统,而是指地球上最大的生态系统

——

生物圈,因此物质循环具有全球性。

(2)

生态系统的物质循环中所说的

“

物质

”

并不是指组成生物体的化合物,而是指组成生物体的化学元素,如

C

、

H

、

O

、

N

、

P

、

S

等。

(3)

碳在生态系统各成分之间传递并不都是双向的,只有生产者与无机环境之间的传递是双向的,其他各成分间的传递均是单向的。

命题点二 物质循环和能量流动的关系分析

3

.

(2019

·

重庆调研

)

分析以下生态系统的能量流动和物质循环的关系简图,不能得到的结论是

(

)

A

.物质作为能量的载体,使能量沿着食物链

(

网

)

流动

B

.能量作为动力,使物质能够不断地在生物群落和无机环境之间循环往返

C

.能量①和能量④能被生产者再度利用,实现能量的循环利用

D

.碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以

CO

2

的形式进行的

解析:

生产者不能利用能量

①

和能量

④

,能量是不能循环利用的。

C

1

.

信息的概念:

是指日常生活中,可以

________

的消息、情报、指令、数据与信号等。

2

.

信息的种类、特点、来源及实例

[

连线

]

考点二 生态系统的信息传递

传播

3

.

信息传递的作用

(1)

个体:

______________________

,离不开信息的作用。

(2)

种群:

__________________

,离不开信息的传递。

(3)

群落和生态系统:能调节生物的

____________

,以维持

__________________

。

4

.

信息传递在农业生产中的应用

(1)

提高

__________________

的产量。

(2)

对

____________

进行控制。

生命活动的正常进行

生物种群的繁衍

种间关系

生态系统的稳定

农产品或畜产品

有害动物

[

归纳整合

]

1

.

生态系统信息传递类型的辨析

(1)

涉及声音、颜色、植物形状、磁力、温度、湿度这些信号,通过动物感觉器官皮肤、耳朵、眼或植物光敏色素、叶、芽等感觉上述信息,则判断为物理信息。

(2)

若涉及化学物质挥发性

(

如性外激素等

)

这一特点,则判断为化学信息。

(3)

凡涉及

“

肢体语言

”

者均属于行为信息。

(4)

若在影响视线的环境中

(

如深山密林

)

,生物间多依靠

“

声音

”

这种物理形式传递信息。

(5)

若在噪音嘈杂的环境

(

如洪水、瀑布旁

)

,生物多以

“

肢体语言

”

这种

“

行为

”

进行信息交流。

2

.

能量流动、物质循环和信息传递的关系

项目

能量流动

物质循环

信息传递

特点

单向流动、逐级递减

循环流动、反复利用

往往是双向的

途径

食物链和食物网

多种

地位

生态系统的动力

生态系统的基础

决定能量流动和物质循环的方向和状态

联系

同时进行,相互依存,不可分割,形成统一整体

[

思维探究

]

据图分析生态系统的信息传递模型

(1)

图中

“

信息

”

可来自何处?

提示:

生物或无机环境。

(2)

从图中可以看出,生态系统的信息传递是否只发生于生物与生物之间?

提示:

不是,在生物与生物之间以及生物与无机环境之间都能发生信息传递。

(3)

从信息传递的方向来看,生态系统的信息传递具有什么特点?

提示:

具有双向传递的特点。

[

教材深挖

]

1

.教材必修

3P

106

~

107

“

资料分析讨论

2

”

:信息传递在种群的繁衍过程中起什么作用?

提示:

通过信息传递,雌雄个体能相互识别、交配,保证种群的繁衍。

2

.教材必修

3P

107

相关信息:在苹果园放置怎样的电子仪器才能有助于蜜蜂的传粉?

提示:

该电子仪器能够产生与蜜蜂跳圆圈舞和摆尾舞相同频率的振动或声音。

命题点一 生态系统信息传递的判断

1

.

(2019

·

广东江门一模

)

信息传递在生态系统中具有重要作用。下列对信息传递的表述错误的是

(

)

A

.雌蚕蛾释放性外激素吸引异性前来交尾属于行为信息

B

.鸟类的鸣叫声属于物理信息

C

.金钱豹尿液所散发出的气味属于化学信息

D

.信息传递可以双向进行

解析:

雌蚕蛾释放性外激素吸引异性前来交尾属于化学信息,

A

项错误;鸟类的鸣叫声属于物理信息,

B

项正确;金钱豹尿液散发出气味是通过化学物质传递的,属于化学信息,

C

项正确;信息传递可以双向进行,

D

项正确。

A

2

.

(2019

·

湖南怀化模拟

)

下列关于生态系统的信息传递的叙述中,正确的是

(

)

A

.动物的特殊行为能够对同种或异种生物传递信息

B

.生态系统中物理信息的来源只能来自无机环境

C

.动物通过嗅觉发现天敌属于行为信息的传递

D

.利用昆虫信息素诱捕有害动物属于化学防治

解析:

生态系统的信息传递发生在生物与生物之间或生物与无机环境之间,动物的特殊行为能够对同种或异种生物传递信息,

A

项正确;生态系统中物理信息的来源是无机环境或生物,

B

项错误;动物通过嗅觉发现天敌属于化学信息的传递,

C

项错误;利用昆虫信息素诱捕有害动物属于生物防治,

D

项错误。

A

命题点二 生态系统的能量流动、物质循环和信息传递的比较

3

.

(2019

·

湖北孝感模拟

)

如图表示生态系统各组成成分之间的能量流动、物质循环及信息传递过程,则图甲、图乙、图丙可依次表示

(

)

A

.能量流动、碳的循环、信息传递

B

.能量流动、信息传递、碳的循环

C

.碳的循环、能量流动、信息传递

D

.信息传递、能量流动、碳的循环

C

解析:

生态系统的碳循环具有循环往返、全球性的特点,在生物群落内是单向的,图甲可表示碳的循环;在生态系统内能量流动是单向的,图乙可表示能量流动;而生态系统的信息传递,不论是在生物与无机环境之间还是在生物与生物之间都是双向的,图丙可表示信息传递。

A

解析:

能量流动的特点是单向流动、逐级递减,而物质循环的特点是反复出现、循环流动的,信息传递往往是双向的。

1

.

概念:

生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2

.

形成原因:

生态系统具有一定的自我调节能力。

(1)

基础:负反馈调节,在生态系统中普遍存在。

(2)

特点:生态系统的自我调节能力是有限的,当外界干扰因素的强度超过一定限度时,生态系统的自我调节能力会迅速丧失,生态系统原状难以恢复。

考点三 生态系统的稳定性

3

.

类型

(1)

生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力,叫作抵抗力稳定性。

(2)

生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力,叫作恢复力稳定性。

4

.

提高生态系统稳定性的措施

(1)

控制对生态系统干扰的程度,对生态系统的利用应该适度,不应超过生态系统的自我调节能力。

(2)

对人类利用强度较大的生态系统,应实施相应的物质、能量投入,保证生态系统内部结构与功能的协调。

[

归纳整合

]

1

.

生态系统调节中正反馈和负反馈的比较

2

.

抵抗力稳定性和恢复力稳定性的比

较

项目

抵抗力稳定性

恢复力稳定性

实质

保持自身结构、功能相对稳定

恢复自身结构、功能相对稳定

核心

抵抗干扰、保持原状

遭到破坏,恢复原状

影响

因素

生态系统中物种丰富度越大,营养结构越复杂,抵抗力稳定性越强

一般生态系统中物种丰富度越小,营养结构越简单,恢复力稳定性越强

[

思维探究

]

下图表示受到干扰后,生态系统功能的变化图,两条虚线之间的部分表示生态系统功能正常的作用范围,请分析:

(1)

图中

y

的含义是什么?

提示:

y

表示受到干扰时偏离正常范围的大小,偏离的越大,抵抗力稳定性越弱,反之,抵抗力稳定性强。

(2)

x

含义是什么?与稳定性有何关系?

提示:

x

表示恢复到原状态所需的时间;

x

越大,表示恢复力稳定性越弱,反之,恢复力稳定性越强。

(3)

TS

与生态系统总稳定性之间的关系是怎样的?

提示:

TS

可做为总稳定性的定量指标,面积越大,生态系统的总稳定性越低。

[

教材深挖

]

1

.教材必修

3P

109

问题探讨:为什么生态系统受到干扰后,仍能保持相对稳定呢?

提示:

生态系统具有保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

2

.教材

P

113

科学、技术、社会:恢复生态的目标是什么?

提示:

重建某一区域历史上曾有的植物和动物群落,使这一区域生态系统的结构与功能恢复到

(

或接近

)

受干扰前的原状。

命题点一 反馈调节实例的分析

1

.

(2019

·

河北石家庄一模

)

某海域随着气温升高,藻类大量繁殖,食藻浮游动物大量繁殖,导致藻类减少,接着又引起浮游动物减少;由于石油泄漏导致该海域大量海鱼死亡,进而加重了污染,导致更多水生生物死亡。关于上述过程的叙述,正确的是

(

)

A

.温度升高引起的变化不属于负反馈调节,石油泄漏引起的变化属于负反馈调节

B

.温度升高引起的变化属于负反馈调节,石油泄漏引起的变化不属于负反馈调节

C

.温度升高和石油泄漏引起的变化均属于负反馈调节

D

.温度升高和石油泄漏引起的变化均不属于负反馈调节

B

解析:

温度升高导致藻类大量繁殖,食藻浮游动物大量繁殖,导致藻类减少,接着又引起浮游动物减少,调节的结果是藻类和浮游动物都恢复到最初的数量,维持相对稳定状态,属于负反馈调节;石油泄漏引起大量海鱼死亡,进而加重了污染,导致更多水生生物死亡,水生生物的数量偏离了最初的状态,没有维持相对稳定,不属于负反馈调节。

C

解析:

图

A

所示为一条食物链,组成是乙

→

甲

→

丙,它们表示的是负反馈调节机制,即乙的增加会促使甲、丙的增加,甲、丙的增加会抑制乙的增加,而图

B

为正反馈调节,它会使生态系统偏离原有的稳态。

C

解析:

根据图甲可知,

C

点以后生产者的净生产量小于

A

点,生态系统的稳态将受到破坏,

A

项正确;由图甲可知适量的放牧使生产者的净生产量增加,不会破坏草原生态系统的稳态,

B

项正确;根据图乙可知

P

点时种群的出生率等于死亡率,其年龄组成为稳定型,

C

项错误;

F

点表示该环境所能维持的种群最大数量,即

“

S

”

型曲线中的

K

值,

D

项正确。

4

.如图为某一生态系统的稳定性图解,对此图理解不正确的是

(

)

A

.一般情况下,

b

可代表恢复力稳定性

B

.一般情况下,自我调节能力与

a

曲线相似

C

.抵抗力稳定性与营养结构呈正相关

D

.所有生态系统都符合这一数学模型

解析:

一般情况下,营养结构越复杂,恢复力稳定性越弱,

A

项正确;一般情况下,营养结构越复杂,自我调节能力越强,与

a

曲线相似,

B

项正确;营养结构越复杂,抵抗力稳定性越大,二者呈正相关,

C

项正确;北极苔原生态系统,营养结构简单,抵抗力稳定性弱,恢复力稳定性也弱,不符合这一模型,

D

项错误。

D

判断生态系统稳定性的方法

(1)

抵抗力稳定性强弱的判断

(2)

恢复力稳定性强弱的判断:一般与抵抗力稳定性成反比,但是也有例外,如极地苔原生态系统的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都比较弱。

1

.

实验原理

(1)

生态系统的稳定性是其

_______________

发展协调的重要标志。

(2)

生态系统的稳定程度,取决于它的

___________

、

__________

和非生物因素之间的协调关系。

(3)

观察生态缸中生物的

___________

和

__________

的长短,了解生态系统的稳定性及影响稳定性的因素。

考点四

(

实验

)

设计并制作生态瓶

结构与功能

物种组成

营养结构

生存状况

存活时间

2

.

实验流程

密封

室内通风、光线良好的散射光

种类数量

[

延伸思考

]

生态缸密封且必须置于光照下,这反映了生态系统的物质循环和能量流动分别具有什么特点?

提示:

反映了物质循环具有循环往复、反复利用的特点。能量流动具有单向流动的特点。

[

归纳提炼

]

1

.

生态瓶的设计要求与分析

设计要求

相关分析

生态缸必须是密封的

防止外界生物或非生物因素的干扰

生态缸中投放的几种生物必须具有很强的生命力,成分齐全

(

具有生产者、消费者和分解者

)

生态缸中能够进行物质循环和能量流动,在一定时期内保持稳定

生态缸的材料必须透明

为光合作用提供光能,便于观察

生态缸宜小不宜大,缸中的水量应适宜,要留出一定的空间

便于操作,缸内储备一定量的空气

生态缸的放置位置要光线良好,但是避免阳光直接照射

防止水温过高导致水生植物死亡

选择生命力强的生物,动物不宜太多,个体不宜太大

减少对

O

2

的消耗,防止生产量

<

消耗量

2.

生态缸稳定性观察与分析

(1)

可通过观察动植物的生活情况、水质变化、基质变化等判断生态系统的稳定性。

(2)

由于生态缸中的生态系统极为简单,自我调节能力极差,所以抵抗力稳定性极低,生态系统的稳定性极易被破坏。因此,生态缸内的生物只能保持一定时间的活性。

命题点一 实验基础

1

.某同学设计了一个小生态瓶,要想较长时间保持稳态,一定要做到的是

(

)

①

要有稳定的能量来源

②

生产者、消费者、分解者的数量要搭配合理

③

植物的光合作用能满足动物对氧气和养料的需要

④

动物产生的

CO

2

能满足植物进行光合作用

⑤

瓶底应放一些鹅卵石

A

.

①③④

B

.

①②③④

C

.

①③④⑤

D

.

①②③④⑤

B

解析:

生态系统在能量来源上不能自给自足,必须依赖太阳能,因此设计的生态瓶要有稳定的能量来源;生态瓶内可实现物质的循环利用,但为维持其稳定性,生产者、消费者和分解者的数量要搭配合理;瓶底放一些鹅卵石并不是设计生态瓶所必需的。

2

.设计制作生态缸应该遵循一定的原理和要求,下面列举的原理或要求中,合理的是

(

)

A

.应该将生态缸放在阳光能够直接照射的地方,以保证获得足够的能量

B

.应该经常向生态缸中通气,从而保证缸中生物的呼吸

C

.生态缸中投放的生物必须有很强的生命力,投放的动物数量要多一些

D

.生态缸的各种生物之间以及生物与无机环境之间,必须能够进行物质循环和能量流动

D

解析:

生态缸的采光用较强的散射光,既可为水生植物的光合作用提供光能,又可防止生态缸中水温过高,导致水生植物死亡,

A

项错误;生态缸必须是封闭的,目的是防止外界生物或非生物因素的干扰,

B

项错误;投放的不同营养级的生物比例要合适,

C

项错误;生态缸相当于微型的生态系统,其中的各种生物之间以及生物与无机环境之间,必须能够进行物质循环和能量流动及信息传递,

D

项正确。

命题点二 实验拓展

3

.为观察生态系统稳定性,设计了

4

个密闭、透明的生态瓶,各瓶内的组成和条件见表。经过一段时间的培养和观测后,发现甲瓶是最稳定的生态系统。

注:

“

+

”

表示有;

“

-

”

表示无。

生态系统组成

光

水草

藻类

浮游动物

小鱼

泥沙

生态瓶编号

甲

+

+

+

+

-

+

乙

-

+

+

+

-

+

丙

+

+

+

+

-

-

丁

+

+

+

+

+

+

请回答以下问题:

(1)

乙瓶中,藻类的种群密度变化趋势为

________

,原因是

____________________

。

(2)

丙瓶比甲瓶有较多的有机物,原因是

_______________________________

。

(3)

丁瓶与甲瓶相比,氧气含量

________

,原因是

______________________

。

(4)

根据观测结果,得出结论:

①

___________________________________________________________

;

②

___________________________________________________________

。

解析

密闭生态瓶的稳定性取决于该生态系统中生物种类和数量的合理搭配。在光照条件下,水草、藻类作为生产者进行光合作用,消耗水中的二氧化碳,释放出氧气,同时将无机物转化成有机物,为消费者

——

浮游动物和小鱼提供氧气和食物。泥沙中含有分解者,可将水中的有机物分解成无机物。乙瓶缺光,生产者不能进行光合作用;丙瓶缺泥沙,分解者数量相对较少,两生态瓶都不能长久地维持稳定。甲瓶中无小鱼,丁瓶中有小鱼,小鱼进行有氧呼吸要消耗氧气。

答案

(1)

下降 缺乏光照情况下生产者不能进行光合作用,不能生长

(2)

丙瓶缺少泥沙,分解者数量太少

(3)

少 丁瓶消费者较多,消耗较多的氧气

(4)

①

生态系统应该具有生产者、消费者和分解者以及非生物的物质和能量

(

太阳能

)

②

生产者、消费者以及分解者之间应保持适宜比例,以维持生态系统的相对稳定

1

.生态系统的物质循环指的是各种化合物在生物群落与无机环境之间往复循环

(

)

2

.物质循环和能量流动是两个独立的过程

(

)

3

.生态系统的物质循环和能量流动的渠道都是食物链和食物网,所以物质和能量都是循环往复的

(

)

4

.只有在光照的条件下,生态系统的能量流动和物质循环才是同时进行的

(

)

课堂小结

·

内化体系

………………………………………………………………………………………………………………

◎

×

×

×

×

5

.信息可来源于无机环境或生物,传递方向均是双向的

(

)

6

.生态系统中组成成分越多,食物网越复杂,生态系统的恢复力稳定性就越强

(

)

7

.落叶阔叶林遭到严重破坏时,往往不易在短时间内恢复到原来的状态,原因是其抵抗力稳定性较低

(

)

8

.极地苔原由于物种组成单一,结构简单,它的抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低

(

)

×

×

×

√

1

.物质循环的

“

物质

”

和

“

范围

”

(1)

参与物质循环的

“

物质

”

是指组成生物体的化学元素。

(2)

循环的范围是生物圈,而不是具体的某一生态系统。

2

.生态系统中物质循环和能量流动的起点和终点不同:能量流动的起点是生产者固定的太阳能,终点是热能散失;而物质循环中的物质在无机环境与生物群落之间循环往返,无起点和终点。

………………………………………………………………………………………………………………

◎

3

.生态系统中的信息传递的范围不包括细胞之间的传递,而是指种群内部个体之间、种群之间以及生物与无机环境之间的传递。

4

.抵抗力稳定性与恢复力稳定性并不都呈负相关

在某些特殊生态系统中,抵抗力稳定性和恢复力稳定性都很低,如北极苔原生态系统和荒漠生态系统。

5

.引入新的物种不一定都会增强生态系统的抵抗力稳定性,如果引入的物种造成了生物入侵现象,生态系统反而会遭到破坏,从而降低生态系统的抵抗力稳定性。

相关文档

- 2020高中生物专题复习训练卷 专题62021-09-296页

- 高考生物一轮复习第九单元生物与环2021-09-2959页

- 2020高考生物二轮复习专题七生物与2021-09-2910页

- 2021版高考生物一轮复习第九单元生2021-09-2932页

- 2021版高考生物一轮复习第九单元生2021-09-298页

- 2020高中生物 第4章 生物与环境的2021-09-295页

- 2021届高考生物一轮复习第九单元生2021-09-2949页

- 2021届高考生物一轮复习第九单元生2021-09-2846页

- 2021届高考生物一轮复习第九单元生2021-09-2869页

- 高考生物一轮复习新人教版教案:第九2021-09-2815页