- 779.50 KB

- 2021-08-25 发布

- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。

- 网站客服QQ:403074932

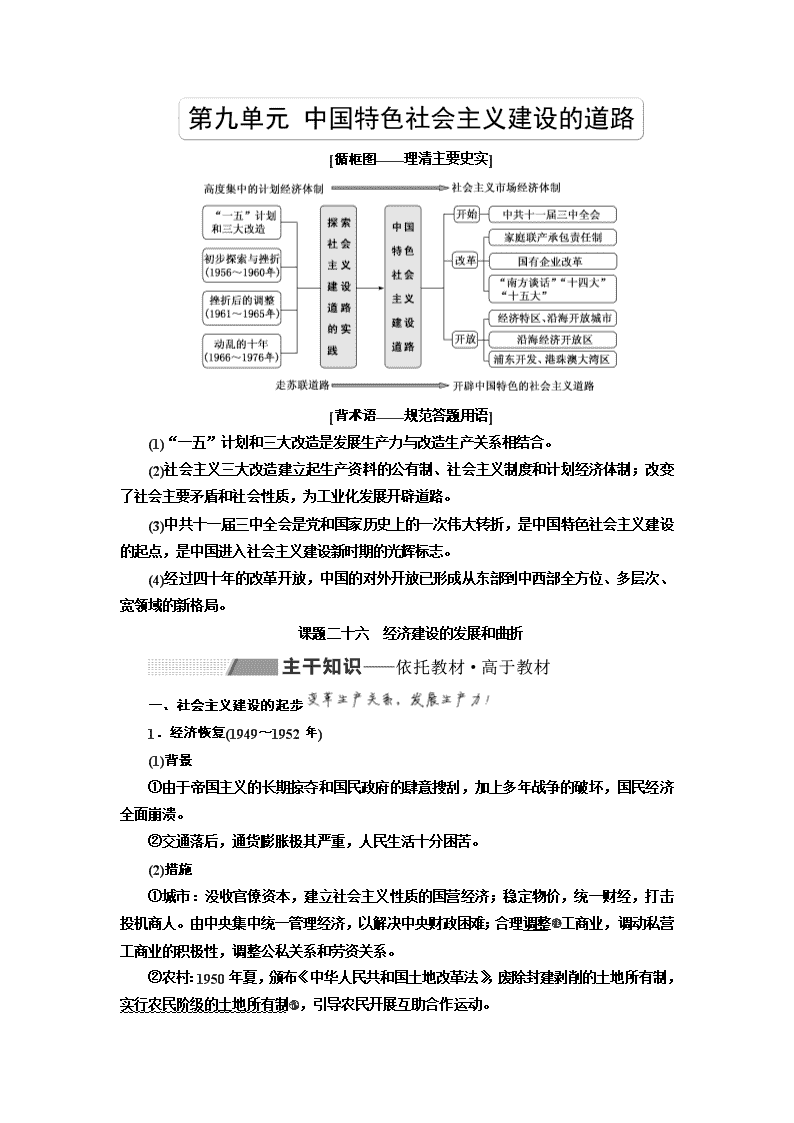

[循框图——理清主要史实]

[背术语——规范答题用语]

(1)“一五”计划和三大改造是发展生产力与改造生产关系相结合。

(2)社会主义三大改造建立起生产资料的公有制、社会主义制度和计划经济体制;改变了社会主要矛盾和社会性质,为工业化发展开辟道路。

(3)中共十一届三中全会是党和国家历史上的一次伟大转折,是中国特色社会主义建设的起点,是中国进入社会主义建设新时期的光辉标志。

(4)经过四十年的改革开放,中国的对外开放已形成从东部到中西部全方位、多层次、宽领域的新格局。

课题二十六 经济建设的发展和曲折

一、社会主义建设的起步

1.经济恢复(1949~1952年)

(1)背景

①由于帝国主义的长期掠夺和国民政府的肆意搜刮,加上多年战争的破坏,国民经济全面崩溃。

②交通落后,通货膨胀极其严重,人民生活十分困苦。

(2)措施

①城市:没收官僚资本,建立社会主义性质的国营经济;稳定物价,统一财经,打击投机商人。由中央集中统一管理经济,以解决中央财政困难;合理调整工商业,调动私营工商业的积极性,调整公私关系和劳资关系。

②农村:1950年夏,颁布《中华人民共和国土地改革法》,废除封建剥削的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制,引导农民开展互助合作运动。

(3)意义:到1952年底,国民经济得到恢复和发展,为国家开展有计划的经济建设准备了条件。

2.“一五”计划(1953~1957年)

(1)条件:政权巩固、经济恢复,以苏联为首的社会主义阵营的援助。

(2)任务

①优先发展重工业。

②有步骤地对农业、手工业、资本主义工商业进行改造。

(3)特点:发展生产力与改造生产关系并举,优先发展重工业。

(4)成就:鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等先后建成投产。

(5)意义:我国开始改变工业落后面貌,初步建立了独立的工业体系,为社会主义工业化奠定了初步基础。

[注]

“调整”主要是指调整公私关系和劳资关系。调整的目的是调动私营工商业者的积极性,以恢复和发展国民经济。

[辩]

土地改革运动确立的是农民土地所有制,它属于私有制。对农业的社会主义改造的基本完成使农民土地所有制转变为集体所有制。

[联]

将工业化建设的重点放在东北地区。这是因为东北地区工业基础比较好,工业资源丰富,又是重要的农产品基地,靠近苏联易于接受援助。

[辩]

“一五”计划开创了中国特色的工业化道路,推动了整个国民经济的发展,但我国并没有实现向工业化国家的转型。

3.三大改造(1953~1956年底)

(1)内容

①农业:农民参加农业生产合作社,走集体化道路。

②手工业:手工业者参加手工业生产合作社。

③资本主义工商业:采用加工订货、统购包销等形式,将其纳入国家资本主义轨道。1956年,掀起全行业公私合营高潮。

(2)实质:使生产资料私有制转变为社会主义公有制。

(3)意义:标志着社会主义经济体系在中国基本建立起来。

二、探索与失误

1.成功探索:中共八大(1956年)

(1)背景:三大改造的基本完成和社会主义制度的基本建立。

(2)内容

①主要矛盾:人民对于建立先进的工业国的要求,同落后的农业国的现实之间的矛盾;人民对于经济文化迅速发展的需要,同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

②主要任务:集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

(3)意义:是对我国建设社会主义道路的一次成功探索。

2.探索失误

(1)1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。主观上反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后面貌的愿望,但忽视了客观经济规律。

(2)“大跃进”:要求大办工业、大办农业,片面追求经济建设的高速度,违背客观经济规律。

(3)人民公社化运动:建立以“一大二公”为特点的人民公社,违背经济发展的客观规律,超越了生产力发展水平。

(4)“文化大革命”的动乱由思想文化领域、政治领域扩展到经济领域。

(5)教训:

①必须认清中国社会的主要矛盾,坚持实事求是,一切从国情、国力出发。

②必须遵循经济发展的客观规律,按规律办事。

③生产关系一定要适应生产力发展。

④经济建设必须有计划、按比例进行。

⑤必须始终坚持以经济建设为中心。

⑥必须保持政治的稳定,为经济发展创造有利的环境。

3.政策调整

(1)1960年,对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针。从1962年起,经济得以恢复和发展。到1965年,调整任务基本完成。

(2)1971年,周恩来主持中央日常工作,1973年,国民经济出现复苏局面。

(3)1975年,邓小平提出全面整顿的思想,国民经济呈现迅速回升状态。,

[拓]

三大改造基本完成后,中国社会的主要矛盾是先进的生产关系同落后的社会生产力之间的矛盾。

[注]

“人民公社,政社合一,以供给制为主,组织军事化,行动战斗化,生活集体化……”

[拓]

“调整”主要是指调整农、轻、重之间的比例和国民经济的发展速度。政治和认识根源的失误仍没有从根本上得到纠正。

[注]

全面整顿的实质是系统纠正“文化大革命”的“左”倾错误。

重难点一 “一五”计划

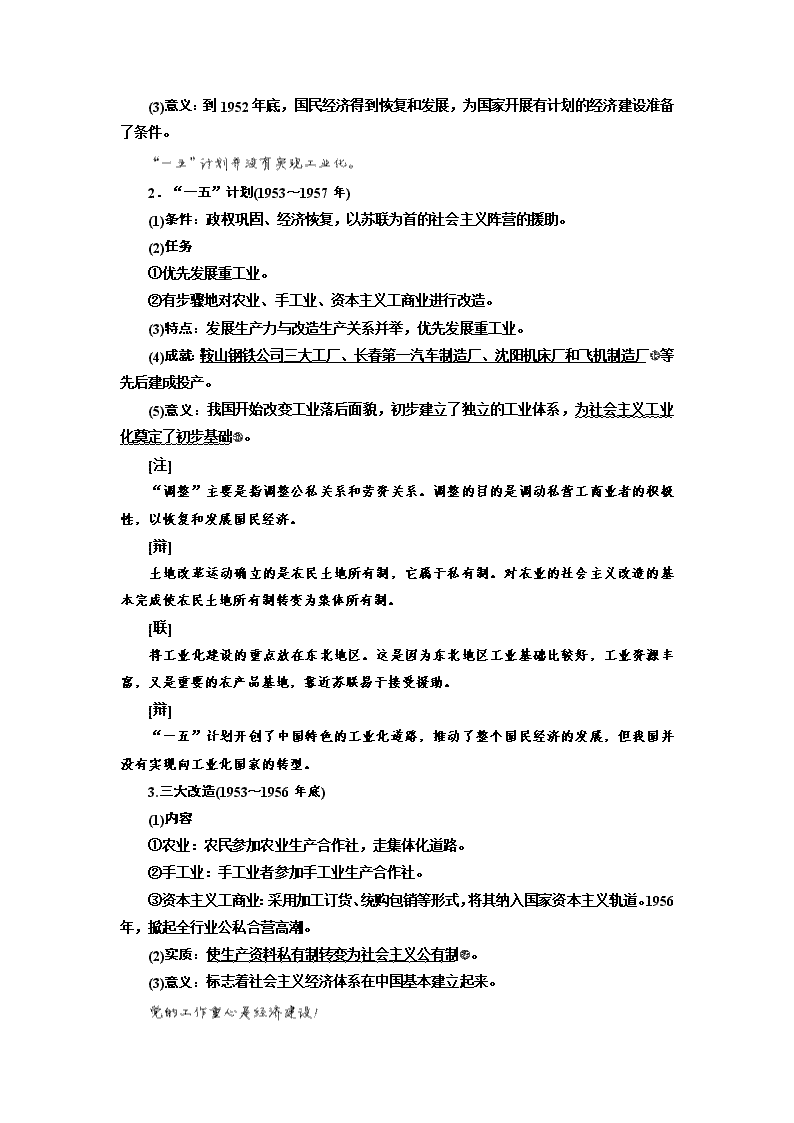

史料一 1952~1957年我国工业比重图

史料二 1956年,我国基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业在生产资料私有制方面的社会主义改造①。……我国的工业总产值(不包括手工业产值,下同),在五年计划的前三年共增加了177亿元,而1956年这一年就增加了139亿元。正是由于这种迅速的发展,1956年的工业总产值达到了586亿元,超过了五年计划所要求的1957年的指标②。从主要工业产品看,钢产量前三年共增加了150万吨,而1956年就增加了161万吨。……此外,如电力、煤 炭、石油、化学肥料、水泥等重工业产品,1956年的产量比前三年的年产量都有较多的增加③。喷气式飞机、载重汽车、大型发电设备和单轴自动车床等重要新产品也都是在这一年制造成功的。

——《1957年政府工作报告》(周恩来)

[探究] (1)根据史料一概括1952~1957年我国工业结构的变化,分析变化的原因及对中国经济的重大影响。

(2)根据史料二,归纳这一时期中国经济发展的特点。

[解读]

(1)史料中有什么——全面获取信息

史料一用柱状图形象展示了1952~1957年我国轻重工业比重的变化;

史料二①②③分别反映了三大改造、工业产值的增长、重工业的发展相关信息。

(2)答题用什么——针对筛选信息

结合所获取的信息和“一五”计划中工业化建设的方针分析。

[提示] (1)变化:重工业比重上升。原因:进行了第一个五年计划。影响:使中国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

(2)对生产资料私有制改造基本完成,工业化迅速发展,重工业成就尤为突出。

[系统认知]

“一五”计划的特点、原因和实质

1.特点

(1)优先发展重工业:确定以工业化为经济建设的主要任务,并优先发展重工业,强调处理好重工业、轻工业和农业的关系。

(2)地区分布:将工业化建设的重点放在东北地区。

(3)发展生产力和变革生产关系并举:“一五”计划以工业化为目标,包括工业化和社会主义改造两大任务,体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一。

(4)长期性、渐进性:“一五”计划是贯彻执行过渡时期总路线的重大步骤,考虑到改造和建设的长期性和渐进性。

2.原因

(1)我国的工业基础,特别是重工业基础非常薄弱。这种落后的状况只有通过优先发展重工业这一途径才能改变。

(2)受苏联建设经验的影响。

(3)当时的国际环境需要我们尽快建立强大的军事工业,以增强国防力量。总之只有优先发展重工业,才能靠自己力量获得实现工业化的物质基础。

3.实质:既是我国有计划的经济建设和社会主义工业化的起步,又是国家对生产资料私有制进行社会主义改造的开始。

(二)归纳总结——过渡时期我国社会的特点

(1)社会性质:从政权组织形式和经济基础而言,是新民主主义国家,但从实质和发展方向而言,是社会主义国家。

(2)经济结构:在进行社会主义改造前,多种经济成分并存,非社会主义成分占有很大比重。三大改造完成后,社会主义公有制经济成分占主导地位。

(3)阶级结构:由多种阶级成分(工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级等)并存到改造成为社会主义劳动者。

(4)社会主要矛盾:三大改造前是无产阶级与资产阶级的矛盾。三大改造完成后,中国社会的主要矛盾转化为先进的社会制度同落后的社会生产力之间的矛盾。

(5)政治制度:中国人民政治协商会议代行全国人民代表大会职权,《共同纲领》起临时宪法的作用。1954年,第一届全国人民代表大会召开并通过了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度这一根本政治制度的建立。

重难点二 计划经济体制

史料

20世纪50年代上半期,是中国计划经济体制形成时期。这个时期,由于朝鲜战争的爆发,中国的国家安全受到威胁,而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素。在这种背景下,强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式,而这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路。

——摘编自武力《中国计划经济的重新审视与评价》

[探究] 据史料概括促成中国计划经济体制形成的因素。

[解读] 注意结合当时的时代背景从国际形势和国内局势综合分析。

[提示] 朝鲜战争威胁国家安全;国内经济发展的要求;强大的政府权力;社会主义目标的追求。

[系统认知]

我国实行计划经济的必要性

(1)当时我国的生产力水平十分低下,经济基础十分薄弱。在这样的情况下,建立高度集中的计划经济体制,有利于迅速、有效地集中全国的经济力量,为大规模经济建设创造条件。同时,在经济结构单一、科技水平不高、社会利益关系相对单纯的情况下,计划经济体制也比较容易顺利地运行。这也是我国当时实行计划经济的客观条件。

(2)苏联在计划经济体制下进行的社会主义建设取得的世人瞩目的成就,对我国经济体制的选择产生了直接的影响。

(3)当时在理论上普遍把计划经济看作社会主义区别于资本主义的重要特征。在这样的背景下,我国建立高度集中的计划经济体制自然成为合乎逻辑的选择。

1.没收官僚资本,完成土地改革,统一财政经济。

(1)没收官僚资本,使国家掌握经济命脉,确立了全民所有制的国营经济的领导地位。

(2)完成土地改革,变地主所有制为农民所有制,恢复和发展了农业生产。

(3)统一财政经济,包括控制主要商品,加强市场、物价和金融的管理等。到1952年实现了财经状况的根本好转。这为形成新的经济体制、开展有计划的经济建设奠定了一个基本条件。

2.基本完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造:三大改造在1956年底基本完成,确立了社会主义公有制占绝对优势的生产资料所有制结构。这是整个社会主义经济体制的基础。

3.进行有计划的经济建设,建立集中统一的经济体制:1953年,开始实施第一个五年计划,形成了以计划体制为中心的、集中统一的经济体制。

[随堂巩固训练]

1.(2018·全国卷Ⅰ)如图是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国( )

A.已经初步改变工业落后局面

B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成

D.大规模的经济建设正在展开

[读懂] 1953年,勘探队员探寻矿产资源,反映了经济建设对矿产资源的需求,此时我国开始实施第一个五年计划,优先发展重工业(重工业/轻工业),对矿产需求极大。这些信息表明我国大规模的经济(经济/政治)建设正在展开。

[做对] 选D

2.(2018·全国卷Ⅲ)1956年,刘少奇在中共八大政治报告中指出:“我们目前在国家工作中的迫切任务之一,是着手系统地制定比较完备的法律,健全我们国家的法制。”这反映了当时( )

A.法制建设开始迈向制度化

B.法制工作围绕组建新政权展开

C.法制建设与国内主要矛盾的变化密切相关

D.政治体制改革推动了依法治国的全面实行

[读懂] 1956年,随着社会主义三大改造的完成,社会主义制度在中国确立,国内主要矛盾转变为先进社会制度与落后生产力的矛盾,材料法制建设推动经济建设,与国内主要矛盾(主要矛盾/经济总量)的变化密切相关。

[做对] 选C

3.(2018·全国卷Ⅱ)如图为1956年的一幅漫画《两把尺》(画中字:“奶奶的尺——量布做新衣。阿姨的尺——测量祖国,建设社会主义。”)该漫画反映了( )

A.社会主义建设以工业化为中心

B.女性成为国家建设的重要力量

C.人民公社化运动蓬勃开展

D.城乡差别发生根本性改变

[读懂]

漫画中的三代女性,老一辈持家,年轻一代外出工作,小孩读书,其乐融融,都在完成自己的使命,为国家建设做出自己的贡献。漫画作品用两种不同性质的“尺”表现了新、旧两种社会下女性的不同地位和作用,歌颂了新社会当中新女性以全新的姿态,积极地投入到祖国的建设事业中去,成为国家建设的重要力量。

[做对] 选B

4.(2016·全国卷Ⅱ)“一五”计划期间,我国住宅建设占基本建设投资额的比重不断减少,其他非生产性建设投资也开始受到抑制。这表明我国( )

A.致力于奠定工业化基础

B.国民经济结构臻于平衡

C.大力压缩基本建设投资规模

D.城市化的进程趋于缓慢

[读懂] “一五”计划时期,国家采取“优先发展重工业”的发展战略。优先发展重工业必须解决以下几个问题:一是通过压低全民消费,提高储蓄率,加快资金原始积累;二是保证有限的资源集中投向重工业领域;三是实行平均主义的民生保障,确保社会的稳定。所以,题干材料中“一五”计划压缩住宅建设投资、压缩其他非生产性建设投资,其目的在于完成工业化,奠定工业化基础。

[做对] 选A

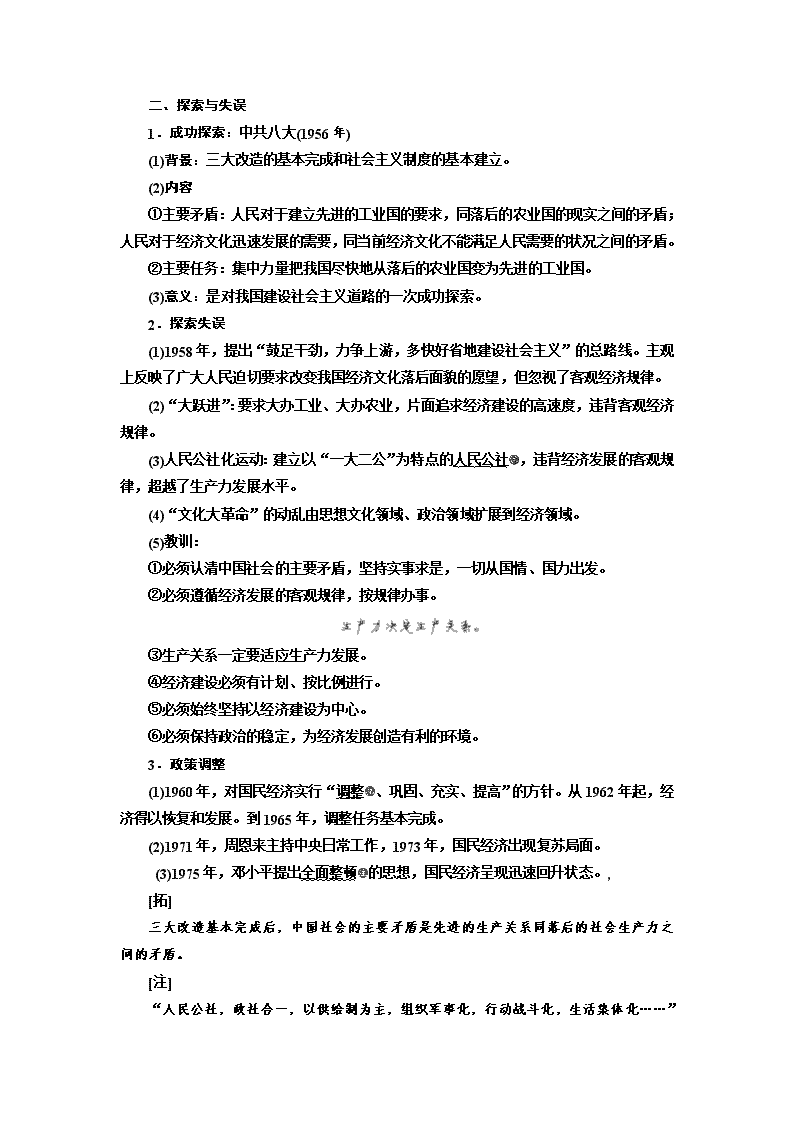

5.(2015·全国卷Ⅰ)下图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知( )

A.中国原有工业基础很薄弱B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进 D.美英传统工业产业衰落

[读懂] “一五”计划期间,新中国工业项目全面展开,工业领域的各项指标完成或超过了计划的定量,工业生产迅速发展,不仅填补了一些新的空白,一些主要工业指标增长速度还超过了英美等发达国家。但这样的高速度数值前提是中国原有的工业基础非常薄弱,是中国自身的纵向比较。

[做对] 选A

6.(2014·全国卷Ⅱ)1953年10月,中共中央决定在全国范围内实行粮食的统购统销,在农村向余粮户实行粮食计划收购的政策,由国家严格控制粮食市场。粮食的统购统销( )

A.加快了我国农村经济的恢复和发展

B.有力地促进了各地农村的政权建设

C.将农民经济生活纳入国家计划体制

D.为国家工业化建设提供劳动力资源

[读懂] “一五”计划期间,随着大规模经济建设的实施,粮食形势一度紧张,一些地区出现粮食脱销,粮食市场开始出现动荡,私营粮商同国家争夺粮食的斗争十分尖锐。面对严峻的粮食购销形势,中共中央决定实行粮食的统购统销,也就是粮食的计划收购和计划供应,在中央统一管理下,实行由中央和地方分工负责的粮食管理政策。该政策的实施实际上就是将农民的经济生活纳入国家的计划管理体制。

[做对] 选C

1.下表是国家统计局对1949~1952年全国农民收入支出情况的统计(单位:元),据此可以推知( )

1949年

1950年

1951年

1952年

人均货币收入

14.5

18.7

23.6

26.8

人均消费品支出

14.2

17.3

21.6

24.6

解析:

选C 农村农民收入不一定与土地改革有关,且土地改革是在1950年实施,故A项错误;材料反映的是农民收入支出情况,而不是农业发展情况,故B项错误;根据表格信息可知,从1949年到1952年农民收入不断增加,人均消费品支出也在增加,且尚有节余,说明工业品的农村市场广阔,故C项正确;材料信息中没有体现富裕农民的比重的信息,而是反映农民收入支出情况,故D项错误。

2.1953年至1955年,国家对资本主义工商业赎买的形式是“四马分肥”,即企业在分配利润时,国家税收占34.5%,职工福利费占15%,企业公积金占30%,资本家红利占20.5%。这一措施表明( )

点拨:看比例:资本家利润不再是第一位。

解析:选D 代购代销,在生产资料社会主义改造时期,代购代销曾被作为国家资本主义的形式之一,用于对私营商业的改造,不符合“四马分肥”的形式,故A项错误;题干反映的利润分配,非资本家与工人的所有权、管理权的关系,故B项错误;对资本主义工商业的改造完成的标志是1956年底,全行业掀起公私合营的高潮,故C项错误;据材料可知国家税收居第一位,资本家红利不再是第一位,体现国家占主导,故D项正确。

3.(2019·华师大附中押题)据统计,从1958年到1960年这三年期间的平均积累率(一定时期内积累基金占国民收入使用额的比例)高达39.1%,大大超过了“一五”期间24.2%的平均积累率。导致这一现象的主要因素是( )

解析:选D 1958年到1960年是我国社会主义经济建设探索失误的时期,经济建设损失严重,甚至出现严重困难局面,故A项错误;片面追求高指标只是导致这一现象的一个因素,非主要因素,故B项错误;国民经济严重失衡是“大跃进”造成的严重后果,这也是一个具体因素不是主要的,故C项错误;导致这个时期这一现象出现的主要因素是严重的“左”倾思想影响,故D项正确。

4.1961年1月,中共八届九中全会正式确定了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,但仍然认为,党的“三面红旗”(即社会主义建设总路线、“大跃进”、人民公社)是适合中国实际情况的。这主要反映了当时( )

A.中国共产党确立了科学的经济思想

B.中国共产党开始放弃苏联经济模式

C.社会主义建设道路曲折发展

D.八字方针助长“左”倾错误蔓延

点拨:确定正确的八字方针,但没有放弃错误的“三面红旗”主要说明了什么?

解析:选C 1961年,确定了对经济调整的八字方针,但没有放弃“三面红旗”

说明中国共产党探索社会主义的建设曲折发展,故C项正确。

5.(2019·临沂一模)建国后至1978年前,我国物价水平总体上是稳定的。在政府的指导下,若干工农业产品实行全省一价,某市大米价格0.139元/斤,二十多年价格几乎没变。对这种现象的正确解释是( )

解析:选B 材料反映建国后至1978年前我国物价几乎未变,这与大力发展民生无关,故A项错误;建国后至1978年前我国物价几乎未变,是因为实行国家计划定价,采取以计划为主的资源配置方式,故B项正确;材料中物价二十多年不变,体现了计划经济特点,并非市场经济,故C项错误;联系史实可知建国后至1978年前我国农业发展困难,粮食供应并不充足,故D项错误。

相关文档

- 2020_2021年高考历史一轮复习必刷2021-08-2514页

- 高考历史一轮复习第十单元世界各国2021-08-2514页

- 高考历史一轮复习第十四单元西方人2021-08-2577页

- 2021高考历史一轮复习专题二十苏联2021-08-2517页

- 高考历史一轮复习第十三单元近现代2021-08-2511页

- 部编版高考历史一轮复习必修1专题(92021-08-2520页

- 高考历史一轮复习第十二单元古代中2021-08-2413页

- 高考历史一轮复习专题2近代中国维2021-08-247页

- 2021高考历史一轮复习专题六近代中2021-08-2437页

- 2021高考历史一轮复习专题二十一第2021-08-2434页